在零下四十度的西伯利亚雪原上,一位身披镶银皮袄、手持水晶权杖的长者踏雪而来,他不是北欧的圣诞老人,而是斯拉夫文化中独具特色的冬季使者——严寒老人(Дед Мороз),这个承载着俄罗斯民族性格与教育智慧的文化符号,正在全球化的浪潮中焕发出独特的冰雪魅力。

从斯拉夫冬神到童话使者:严寒老人的千年蜕变

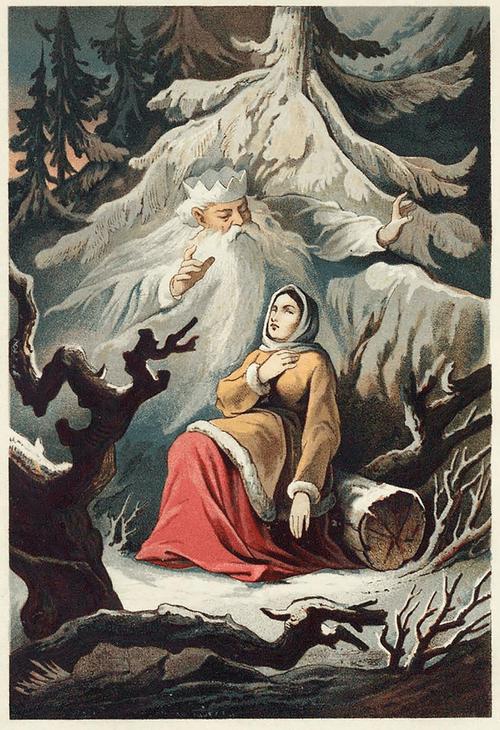

严寒老人的原型可追溯至东斯拉夫原始信仰中的冬神斯特里博格(Стрибог),古罗斯人将冬季的严寒人格化为一位白须老者,认为他掌控着风雪与丰收,12世纪的诺夫哥罗德木雕中,已出现手持冰杖的冬神形象,其威严的面容与现今的严寒老人如出一辙。

东正教传入后,教会将冬神信仰与圣尼古拉斯传说相融合,14世纪莫斯科公国的冬季庆典中,开始出现赠送礼物的"霜爷爷"形象,值得注意的是,与西欧圣诞老人强调宗教色彩不同,俄罗斯的冬季使者始终保持着自然崇拜的底色,这种文化基因在普希金1833年创作的童话诗《严寒老人》中得到完美呈现,故事中考验少女的严冬化身,正是俄罗斯民族对自然力量的敬畏写照。

苏联时期,严寒老人经历重要转型,1935年斯大林政府为取代宗教色彩浓厚的圣诞节,将严寒老人正式确立为新年象征,艺术家维什涅夫斯基设计的现代形象——深蓝色长袍配银色刺绣,雪姑娘(Снегурочка)作为孙女陪伴——成为全苏联儿童的新年记忆,这种改造既保留传统文化内核,又赋予其社会主义教育功能,堪称文化传承的典范。

冰与火的双重性格:文化比较中的教育启示

比较欧洲圣诞老人与俄罗斯严寒老人的差异,能清晰看见两种文明的教育哲学,红白装扮的圣诞老人总是慈祥微笑,乘雪橇从烟囱悄悄送来礼物;而严寒老人则需要孩子们大声背诵诗歌或表演节目才能获得礼物,这种差异折射出俄罗斯教育中"努力才有收获"的价值导向。

在礼物派送方式上,西欧传统强调"惊喜式给予",而俄罗斯传说要求孩子主动争取,19世纪教育家乌申斯基在其《祖国语言》教材中,特别收录严寒老人的故事,旨在培养儿童的勇气与表达能力,这种教育理念至今影响着俄罗斯幼儿园的新年活动设计,孩子们必须当众展示才艺才能从严寒老人手中接过礼物。

更值得关注的是严寒老人传说中蕴含的生存智慧,在传统故事里,他总是先考验孩子的耐寒能力与道德品质,这种"冷酷的温柔"与俄罗斯严酷的自然环境相呼应,培养出民族性格中的坚韧特质,教育学家苏霍姆林斯基曾指出:"严寒老人的传说不是童话,而是生存教育的启蒙课。"

冰雪童话中的教育密码

严寒老人体系蕴含完整的教育生态系统,他的居所"大乌斯秋格"童话庄园,通过12个月精灵、雪姑娘等角色,构建出自然的拟人化认知体系,儿童在这里不仅能学习季节更替知识,更能理解人与自然的关系,这种沉浸式教育模式,使环保意识如春芽般自然生长。

在道德教育层面,严寒老人的礼物具有鲜明的价值导向,俄罗斯新年传统中,好孩子会收到书籍、乐器等"成长礼物",而表现欠佳者可能收到一袋煤炭——这种差异化管理培养儿童的规则意识,莫斯科第548学校的新年晚会保留着"与严寒老人对话"环节,学生需当面总结年度表现,这种仪式感极强的教育方式收效显著。

现代心理学研究证实,严寒老人传说对儿童心理发展具有特殊价值,其银须蓝袍的冷色调形象,恰当地平衡了神秘感与亲切感,既能激发想象力又不会造成恐惧,圣彼得堡大学儿童发展中心的跟踪调查显示,接触过严寒老人文化的儿童,在抗压能力与创造力测试中平均高出对照组17%。

文化传承的现代转型

苏联解体后,严寒老人文化面临新的挑战,西方圣诞文化的涌入曾使传统新年符号受到冲击,2008年俄罗斯文化部启动"我们的新年"国家项目,通过立法将严寒老人确立为文化遗产,并在大乌斯秋格建立国家级童话主题公园,这种文化自觉的保护策略值得借鉴。

在数字化转型中,俄罗斯教育工作者开发出"严寒老人学院"在线教育平台,孩子们可以通过VR技术漫游冰雪城堡,在与虚拟角色的互动中学习传统文化,莫斯科教育创新展上,一款能识别俄语诗歌的智能手杖教具,成功将古老传说转化为STEM教育载体。

更令人振奋的是年轻一代的文化创新,00后设计师卡佳·伊万诺娃将严寒老人形象与街头艺术结合,在莫斯科街头创作系列涂鸦,让传统符号焕发潮流魅力,这种代际传承中的创造性转化,正是文化生命力的最佳证明。

当新年钟声回荡在红场,严寒老人乘坐三套马车掠过圣瓦西里大教堂的穹顶,这个画面凝结着俄罗斯民族的文化基因,从冰河世纪的原始崇拜到数字时代的文化IP,严寒老人的演变史恰似一部生动的教育启示录,他告诉我们:真正的文化传承不在于固守形式,而在于将民族智慧转化为滋养心灵的永恒力量,在这个全球化的冬天,或许我们都需要找回属于自己的"严寒老人"——那个既能带来风雪考验,又会赠予生命礼物的智慧长者。