当家长在孩子的书包里发现来路不明的钞票,当零钱罐里的硬币突然减少,当手机支付账单出现可疑消费记录时,很多父母都会陷入震惊与困惑的漩涡,面对孩子偷钱这个敏感问题,既需要理性应对的智慧,更考验家庭教育的功力,本文将从发展心理学角度出发,结合真实教育案例,为家长提供一套系统性的解决方案。

偷钱行为背后的心理密码

在采取任何教育措施前,我们必须先理解孩子行为背后的心理动机,根据儿童发展研究中心的追踪调查,6-15岁出现偷钱行为的孩子中,仅有12%存在品行障碍,绝大多数都属于临时性的行为偏差。

学龄前儿童(3-6岁)通常尚未建立清晰的物权概念,他们可能认为"妈妈的钱就是我的钱",这个阶段的行为更接近"拿"而非真正意义上的"偷",需要家长用具体化的方式建立边界,比如有位5岁女孩把妈妈的零钱包装进自己书包,她的真实动机是想"帮妈妈保管漂亮的钱包"。

小学阶段(7-12岁)的偷钱行为往往与社交需求相关,北京某重点小学的匿名调查显示,65%的偷钱案例与购买流行玩具、请客零食等同伴压力有关,这个阶段的孩子开始形成独立意识,但缺乏正确的价值判断能力。

青春期(13岁以上)的偷钱行为则可能指向更深层的心理需求,上海家庭教育指导中心曾处理过一个典型案例:14岁男生持续偷拿家中现金,经深入沟通发现,孩子实际是通过这种行为抗议父母长期忽视他的情感需求。

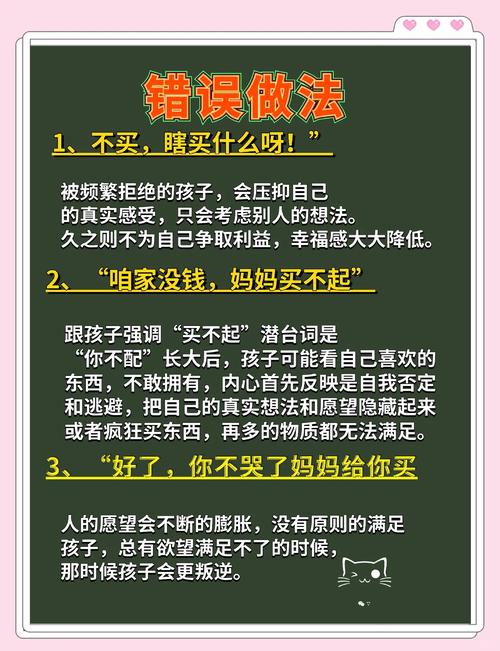

家庭环境的影响同样不可忽视,物质匮乏家庭的孩子可能因基本需求未被满足而偷钱,而过度溺爱家庭的孩子则可能因缺乏边界意识出现类似行为,深圳某心理咨询机构的数据显示,在偷钱行为矫正案例中,有78%的家庭存在沟通模式问题。

处理偷钱行为的三大黄金原则

-

保持冷静:情绪管理的第一课 当发现孩子偷钱时,家长首先要做好自我情绪管理,哈佛大学儿童发展中心的研究表明,家长过激反应会加剧孩子的羞耻感,反而可能导致行为固化,建议采取"24小时冷静期"策略,给自己和孩子缓冲时间,王女士的做法值得借鉴:发现女儿偷拿200元后,她先记录下具体细节,待情绪平复后再进行沟通。

-

保护隐私:守护尊严的底线 永远不要当众处理此类问题,北京师范大学家庭教育研究院的跟踪调查显示,被当众羞辱的孩子出现二次行为的概率是普通孩子的3.2倍,可以创造安全的对话环境,比如在晚饭后关闭电子设备,用"我发现储蓄罐里的钱好像变少了"开启谈话,给孩子解释的机会。

-

明确态度:建立原则的必修课 温和的态度不等于纵容,需要清晰传达"这是错误行为"的立场,但重点要放在"如何改正"而非单纯指责,建议采用"三明治沟通法":先肯定孩子其他方面的优点,再指出问题,最后共同制定解决方案。

分年龄段的应对策略

学龄前阶段(3-6岁): • 用具体物品建立物权概念:将家庭成员物品贴上照片标签 • 通过绘本故事进行引导:《不是我的我不拿》《小兔子学花钱》 • 设置模拟场景:用游戏币玩"商店游戏",教孩子正确交易流程

小学阶段(7-12岁): • 建立零花钱制度:每周固定金额,划分"储蓄-消费-捐赠"三个账户 • 设置"错误补救"机制:如用家务劳动偿还拿走的金额 • 开展情景模拟训练:设计商场购物实践课,培养理性消费观

青春期(13岁以上): • 开展价值观对话:讨论"金钱与尊严""欲望与节制"等哲学命题 • 引入现实案例研讨:分析新闻报道中的经济犯罪案例 • 建立财务透明机制:共同制定家庭开支计划,让孩子参与日常采购

构建防患未然的教育体系

-

财商教育阶梯计划 3-6岁:认识钱币面值,理解"劳动换取报酬" 7-9岁:学习记账基础,区分"需要与想要" 10-12岁:掌握简单投资,理解"复利效应" 13岁以上:参与家庭财务规划,学习税务知识

-

亲子沟通的破冰技巧 • 设置"家庭坦白日":每周固定时间分享秘密 • 使用"情绪温度计":用1-10分量化每日感受 • 建立"问题漂流瓶":匿名写下困惑投入信箱

-

行为矫正的四大工具 • 后果体验法:让孩子自行承担超额消费的后果 • 社会服务实践:参与社区义卖培养同理心 • 成功日记本:记录每个微小进步 • 榜样力量库:收集企业家白手起家故事

从危机到转机的教育升华

杭州某初中曾发生一起典型事件:三个男生合伙偷拿班费购买游戏装备,班主任没有简单处罚,而是组织他们调研游戏公司的盈利模式,最终孩子们不仅主动归还钱款,还撰写了《虚拟经济中的价值交换》研究报告,这个案例生动说明,偷钱事件完全可以转化为教育契机。

家长要建立"错误是成长路标"的认知模式,当孩子出现行为偏差时,正是检验家庭教育成效、改善亲子关系的重要窗口,建议建立"行为改善四步档案":记录事件经过—分析深层原因—制定改善计划—跟踪成长轨迹。

处理孩子偷钱问题的本质,是帮助其建立正确的价值观和健全的人格,这个过程需要家长既有明察秋毫的智慧,又有静待花开的耐心,当我们用理解代替指责,用引导代替惩罚,用成长代替羞辱,就能将这次危机转化为孩子人生的重要转折点,教育的真谛不在于杜绝错误,而在于让每次错误都成为通向成熟的阶梯。