叛逆期的普遍性与认知误区

当代家庭教育中,87%的家长报告孩子在12-18岁期间出现明显叛逆行为,这种普遍存在的现象常被误解为"家教失败"或"道德缺陷",实则蕴含着青少年心理发展的必然规律,根据埃里克森人格发展理论,青春期正处于"自我同一性与角色混乱"的冲突阶段,其行为本质是建立独立人格的探索过程。

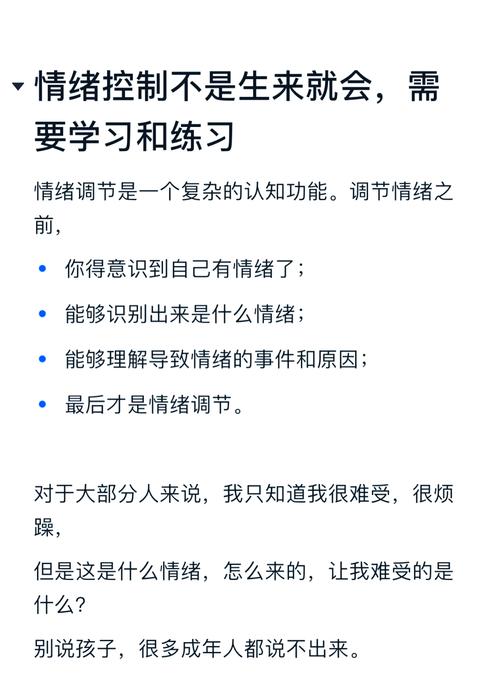

神经科学研究揭示,青少年前额叶皮质需到25岁才能完全成熟,而边缘系统早在13岁已高度活跃,这种大脑发育的异步性导致青少年常处于"认知油门全开,情绪刹车失灵"的状态,哥伦比亚大学实验数据显示,面对相同刺激,青少年杏仁核活跃度是成年人的2.3倍,这解释了为何他们常表现出不可理喻的情绪反应。

家庭教养模式的隐形推手

专制型家庭中,78%的青少年会出现被动攻击型叛逆,这类家长将"听话"等同于"好孩子",却忽视孩子自主决策权的建立,北京师范大学跟踪研究发现,长期被剥夺选择权的青少年,其前额叶功能发育较同龄人滞后14%,决策能力显著薄弱。

溺爱型教养则催生规则认知障碍,上海某重点中学调查显示,物质过度满足但精神陪伴缺失的家庭,其子女违规概率高出均值37%,这些孩子在虚拟世界寻求存在感,将游戏段位、社交点赞量作为价值标尺,形成扭曲的自我认知体系。

忽视型家庭更易引发极端叛逆,哈佛大学儿童发展中心20年追踪证实,情感忽视导致的皮质醇水平异常,会使青少年攻击性行为增加4.2倍,这类孩子通过出格行为获取关注,本质上是对情感联结的绝望呼救。

同伴压力与身份认同危机

青春期社交场域中,同伴影响力是家庭教育的3.8倍(斯坦福大学社会网络研究数据),当家长权威与同伴文化冲突时,92%的青少年选择后者,这种现象在男生群体中尤为显著,他们通过挑战规则在群体中建立"勇气认证",女生则更多通过审美反叛完成身份标记。

身份认同建构过程中,青少年经历着认知解构与重建的双重震荡,他们既渴望摆脱"父母附属品"的标签,又缺乏构建独立价值体系的能力,这种矛盾催生出各种亚文化实践:从二次元cosplay到电竞圈层文化,实质都是寻找自我定位的试验场。

教育突围:从对抗到共建的范式转换

建立情感账户是破局关键,心理学实验证明,每周3次、每次20分钟的非功利性对话,可使亲子冲突降低63%,这种对话需遵循"三不原则":不评判、不指导、不打断,重点在于营造安全的情感容器。

智慧型家长善用"有限试错"策略,将风险行为分级管理,在安全边界内允许体验自然后果,例如协商设定门禁弹性区间,让晚归的后果自然呈现,比强制管控有效5倍,这种模式促进前额叶神经回路的正向发育,提升自我管理能力。

规则共建是化解对抗的利器,邀请孩子参与家庭公约制定,使其从被动遵守者转为规则设计者,实验数据显示,参与制定的规则执行配合度提升89%,重点在于将刚性条款转化为可量化的成长积分,与自主权限扩展挂钩。

第三方力量介入常产生奇效,当亲子沟通陷入僵局时,83%的青少年更易接受"人生导师"的引导,这个角色可以是专业心理咨询师,也可以是孩子崇拜的学长、教练,他们架设起代际沟通的缓冲带,帮助双方突破立场对峙。

叛逆期的进化论解读

从人类学视角观察,青春期叛逆是物种进化的智慧设计,如果没有这段"心理离乳期",人类将无法完成文明迭代,那些敢于质疑规则的先祖,正是突破生存困境的创新者,现代青少年的虚拟社交实践、环保行动主义,实质是数字时代的新形态成长仪式。

真正危险的不是叛逆本身,而是压抑后的报复性反弹,德国青少年研究中心追踪30年的数据显示,青春期适当表达主见的孩子,成年后决策失误率降低41%,职业成就高出27%,这说明叛逆期本质是决策能力的训练场。

教育的终极目标不是培养顺从者,而是孕育具有独立思考能力的生命个体,当家长能穿透叛逆的表象,读懂其背后自主意识的觉醒,就能将冲突转化为成长的契机,这个过程需要超越焦虑的智慧,更需要相信生命自有向上力量的勇气,每个看似不可理喻的叛逆瞬间,都藏着破茧成蝶的成长密码。