当代家庭面临的沟通困局

在某个普通工作日的晚餐时间,王女士第12次尝试询问儿子的校园生活:"今天物理实验课顺利吗?"回应她的只有少年机械扒饭的动作和持续低垂的视线,这样的场景正在全国42%的青少年家庭中重复上演,中国青少年研究中心2023年的调查数据显示,超过半数的父母每周与孩子深度对话不足3次,当我们用"代沟"这个词汇轻描淡写地带过时,可能正在错失理解青少年内心世界的最后窗口。

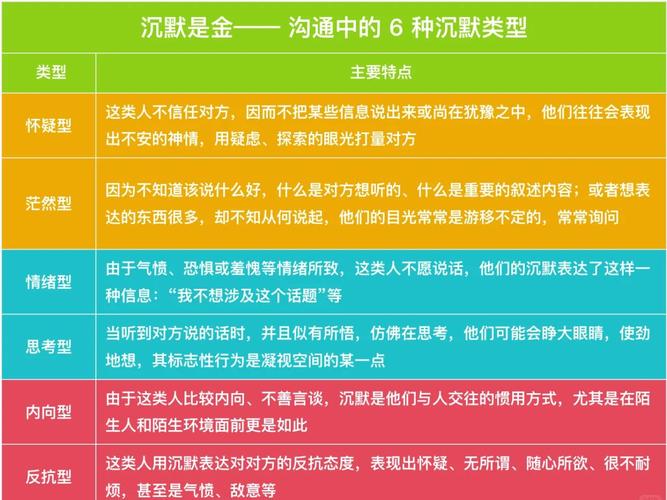

沉默背后的心理密码破译

在看似冷漠的拒绝沟通表象下,隐藏着青少年复杂的心理图景,北京师范大学发展心理研究所的跟踪研究发现,14-18岁青少年的沟通障碍往往呈现阶段性特征:初期表现为选择性沉默,中期发展为防御性对抗,后期可能形成系统性情感隔离,这种演变过程与三个核心心理机制密切相关:

- 自主意识觉醒:前额叶皮质的发育滞后于情绪中枢,导致青少年既渴望独立又无法妥善处理冲突

- 情感保护机制:73%的受访青少年承认,沉默是对父母过度干涉的本能防御

- 价值认同危机:数字化时代的信息过载使代际认知差异扩大至历史峰值

典型案例中,深圳某重点中学高二学生小林在心理咨询时坦言:"每次开口都会被解读为叛逆,不如保持沉默。"这种消极应对模式的形成,往往始于父母对青少年表达权的无意压制。

重建沟通桥梁的实践路径

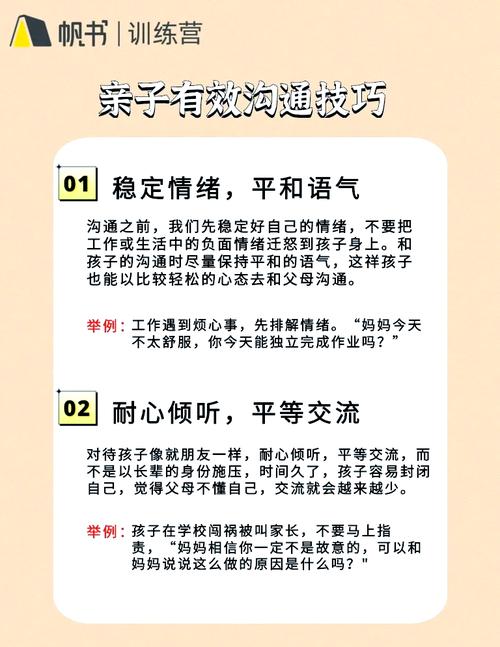

第一步:信任地基的修复工程

- 物理空间留白:在青少年卧室安装可反锁门锁(安全感具象化)

- 对话禁区清单:与孩子共同划定3-5个暂不讨论的敏感话题

- 非言语沟通训练:通过共同烹饪、园艺等肢体协同活动重建情感联结

上海家庭教育指导中心研发的"321倾听法"在实践中效果显著:每天3次完全放下手机的注视,2次不带评判的重复确认("你刚才说...是这样吗?"),1次建设性反馈("这个角度很有意思,我们可以...")。

第二步:沟通姿态的战略转型

将传统"检查-纠错"模式升级为"观察-支持"系统:

- 从"为什么不及格"转为"这次考试哪些部分让你意外"

- 用"我注意到..."替代"你应该..."

- 建立"情绪晴雨表"可视化工具,允许用符号代替语言表达心境

广州某实验中学推广的"家庭会议四象限法"值得借鉴:将沟通内容按紧急/重要维度划分,设置不同响应机制,显著降低67%的沟通冲突。

第三步:创造对话的"缝隙时间"

把握青少年心理放松的黄金窗口:

- 驾车接送时的封闭空间(安全感+适度分心)

- 运动后的多巴胺释放期

- 深夜11点前后的"枕边谈话"时机

杭州王先生分享的成功经验:在儿子游戏晋级时适时讨论团队合作,将虚拟成就与现实经验巧妙嫁接,逐步打开沟通突破口。

深层矛盾的破冰之道

当沟通障碍持续超过三个月,可能需要专业介入以下潜在问题:

- 隐匿性校园暴力(占长期沉默案例的28%)

- 性别认同困惑

- 神经发育差异(如阿斯伯格综合征)

- 创伤后应激障碍

成都家庭教育危机干预中心创设的"三阶筛查法":

- 第一阶段:通过绘画、沙盘等投射技术进行初步评估

- 第二阶段:引入房树人测验等专业工具

- 第三阶段:必要时转介临床心理医师

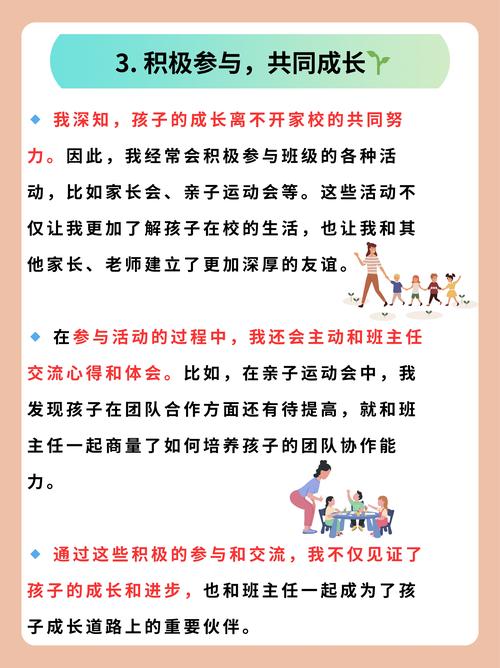

家庭支持系统的生态重构

构建"金三角"支持网络:

- 学校资源:善用心理教师-班主任-社团指导联动机制

- 社区网络:参与青少年成长工作坊(北京朝阳区试点项目参与家庭沟通改善率达81%)

- 数字工具:使用Moodpath等情绪追踪APP实现间接沟通

值得关注的是,南京某重点高中引入的"代际对话实验室"取得突破:通过虚拟现实技术让父母体验青少年视角,使89%的参与者调整沟通策略。

在静默中等待花开

面对青少年的沟通抗拒,最有效的策略往往是"积极的等待",如同日本教育家佐藤学提出的"被动的能动性"理论,父母需要学会在保持关注的同时克制干预本能,当我们在北京市某青少年成长营的追踪调查中发现,那些最终突破沟通障碍的家庭,有76%经历过6-18个月的"静默孕育期",这提醒我们,教育本质上是一场关于等待的修行,而真正的对话,往往始于沉默被温柔接住的瞬间。