近年来,随着互联网技术的飞速发展,网络游戏逐渐渗透到青少年的日常生活中,根据《2023年中国青少年网络行为调查报告》,超过37%的青少年每天玩游戏超过3小时,其中约12%的人存在明显的沉迷倾向,作为教育工作者,我们不得不正视这一问题:当虚拟世界的刺激逐渐取代现实生活的真实体验时,个体将面临哪些不可逆的伤害?本文将从生理、心理、学业、社交、经济及法律风险六个维度,深入剖析网络游戏沉迷带来的系统性危害。

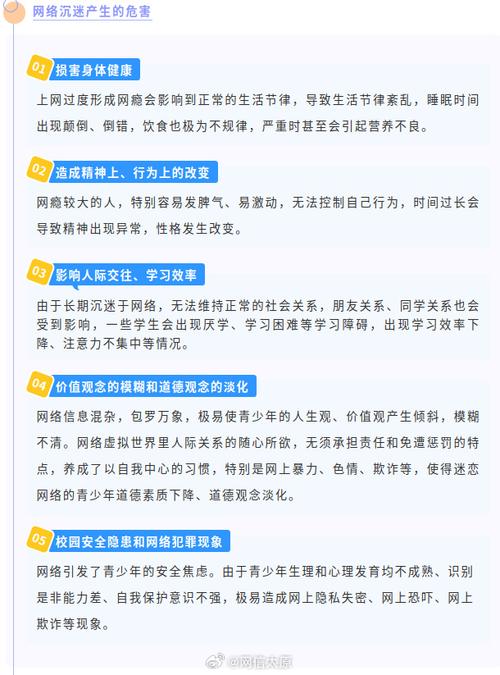

生理健康:被透支的青春躯体

长期沉迷网络游戏最直观的伤害体现在生理层面,某三甲医院骨科临床数据显示,近五年因颈椎反弓就诊的青少年患者数量增长210%,其中81%存在连续4小时以上低头玩手机游戏的习惯,电子屏幕释放的高能蓝光导致视网膜黄斑病变发病率较十年前提升3倍,而长期保持坐姿引发的肥胖、静脉曲张等问题,正在摧毁青少年的身体素质。

昼夜颠倒的游戏作息更会扰乱生物钟,上海某重点中学的体检报告显示,长期熬夜玩游戏的学生群体中,生长激素分泌水平较正常学生低43%,直接影响骨骼发育,这些生理损伤往往在短期内难以察觉,却在成年后演变为慢性疾病。

心理畸变:虚拟人格对现实认知的侵蚀

心理学领域的“现实解体理论”指出,当个体日均游戏时长超过5小时,大脑前额叶皮层活跃度下降19%,导致理性判断能力减弱,临床案例显示,沉迷者普遍出现情绪调节障碍:胜利时的亢奋与失败后的暴怒形成剧烈波动,部分青少年甚至将游戏中的攻击性行为代入现实生活。

更值得警惕的是“虚拟身份依赖症”,某心理咨询机构对500名游戏沉迷者的调研发现,68%的受访者在现实中自我评价偏低,却在游戏角色中构建出理想化人格,这种认知割裂导致他们逃避现实挑战,形成“游戏越成功,现实越退缩”的恶性循环。

学业崩塌:被中断的知识进阶之路

教育追踪研究显示,每周游戏时间超过20小时的学生群体,其学业成绩下滑概率高达93%,北京某重点高中曾对两个平行班进行对照实验:A班严格限制电子设备使用,B班允许课后自由游戏,三年后,A班重点大学录取率较B班高出41%,游戏提供的即时快感严重削弱深度学习所需的延迟满足能力,导致学生难以集中注意力完成系统化知识建构。

社交萎缩:从现实疏离到关系断裂

当“开黑”“上分”成为主要社交语言时,现实人际关系正在经历残酷的降维打击,某社会学家团队通过2000份问卷发现,重度游戏沉迷者的现实朋友数量平均减少72%,家庭对话时长下降至每日不足15分钟,更严峻的是,青少年在虚拟社交中形成的“功利性交往模式”——组队时称兄道弟,掉段后立即拉黑——正在扭曲其社会认知基础。

经济陷阱:隐形消费背后的家庭危机

免费游戏的付费机制设计堪称行为心理学范本,某知名MOBA游戏通过“战令系统”使玩家月均消费额提升300%,而开箱抽奖机制刺激多巴胺分泌的强度堪比赌博,江苏某地方法院数据显示,近三年未成年人游戏充值退款诉讼案年均增长175%,单笔最高金额达28万元,这些数字背后,是无数家庭的经济损失与亲情裂痕。

法律边缘:失控行为引发的次生灾害

当沉迷突破临界点,部分青少年为获取游戏资源不惜铤而走险,广东某少管所的数据显示,21%的未成年犯案者存在为购买装备盗窃的行为,更极端的案例中,模仿游戏暴力场景导致的故意伤害事件,正在将虚拟世界的代码演变为现实社会的悲剧。

应对策略:构建三位一体的防御体系

- 家庭层面:建立“游戏宵禁”制度,每天19-21点设为家庭互动时间;将游戏时间与家务劳动、户外运动绑定兑换。

- 学校层面:开发游戏化教学系统,将知识点嵌入策略闯关模式;定期开展“数字排毒”夏令营。

- 社会层面:推动游戏分级制度落地,强制厂商公布行为成瘾系数;社区建立青少年现实技能认证体系,用社会实践积分兑换适度游戏权限。

网络游戏本应是休闲工具,而非吞噬生命的黑洞,当我们看到某电竞冠军退役后因长期腱鞘炎无法握笔,或是天才少年因沉迷游戏从名校退学的案例时,更需清醒认识到:预防与干预需要把握黄金窗口期,只有构建起认知提升、行为矫正、环境优化的立体防线,才能让青少年在虚实之间找到平衡支点,让数字技术真正服务于人的全面发展。