电子游戏对青少年发展的多维冲击

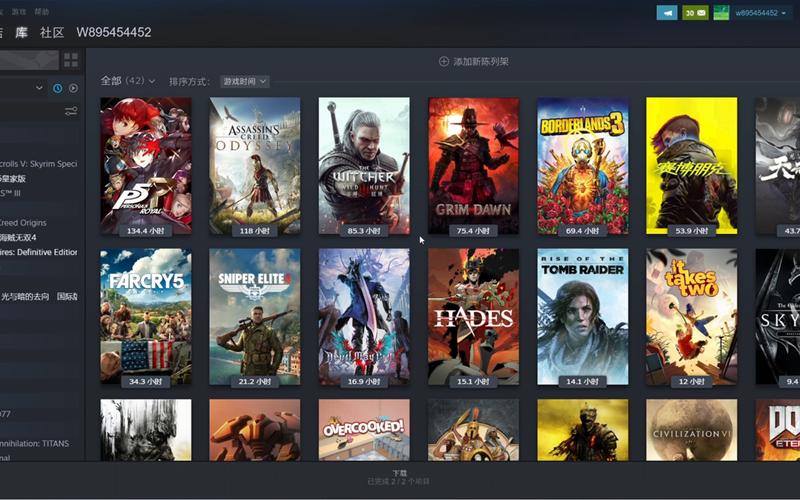

近年来,电子游戏已成为青少年成长过程中无法回避的文化现象,据《中国青少年网络游戏行为研究报告》显示,12-18岁青少年中,日均游戏时长超过2小时的占比达37.5%,而沉迷于重度游戏的群体中,学业成绩显著下降的比例高达63%,更令人担忧的是,世界卫生组织(WHO)于2018年将“游戏障碍”正式列入《国际疾病分类》,标志着游戏成瘾的医学化认定,在这场看似无害的娱乐狂欢背后,电子游戏正以隐蔽而深刻的方式冲击着青少年的身心发展。

时间黑洞:失控的游戏时长与学业崩塌

游戏设计者深谙人类心理机制,通过即时反馈、成就解锁、社交攀比等机制构建“心流体验”,使玩家陷入“再玩一局”的循环陷阱,北京师范大学认知神经科学团队的实验表明,连续游戏45分钟后,青少年大脑前额叶皮层的自控功能活跃度下降40%,导致时间感知扭曲,这种神经机制层面的失控,直接表现为作业拖延、课堂走神、考试失利等学业危机。

案例显示,某重点中学初二年级的“手游风潮”导致班级平均分骤降11.3分,部分学生甚至出现单科成绩从优秀滑落至不及格的断崖式下跌,教育心理学家指出,游戏对注意力的掠夺具有不可逆性——长期高频游戏者即使停止游戏,其深度学习能力恢复也需至少6个月的认知训练。

生理警报:被侵蚀的青春健康资本

当青少年蜷缩在屏幕前追逐虚拟成就时,他们的身体正支付沉重代价,临床医学研究证实,持续1小时游戏即可引发睫状肌痉挛,导致假性近视发生率提升27%;而每天超过3小时的游戏习惯,将使青少年肥胖风险增加4.8倍,更隐蔽的危害在于昼夜节律的破坏:褪黑激素分泌受蓝光抑制引发的失眠问题,在游戏青少年群体中的发病率是非游戏群体的3.2倍。

骨科门诊数据显示,因长期低头游戏导致的“数码颈”患者中,12-16岁群体占比从2015年的5.7%飙升至2023年的31.4%,部分病例已出现颈椎生理曲度消失的器质性病变,这些看似遥远的“老年病”年轻化趋势,正在透支青少年的未来健康储备。

心理暗礁:虚拟依赖与人格异化

游戏世界提供的低成本成就感,正在瓦解青少年的现实奋斗意志,上海市精神卫生中心的跟踪调查发现,重度游戏依赖者中,68%存在现实社交恐惧,43%出现情绪调节障碍,当游戏角色成为主要情感寄托对象时,青少年对现实人际关系的认知会发生病理化扭曲:某15岁患者将父母劝阻游戏的行为解读为“阻碍我拯救游戏世界的敌人”,这种妄想症状已接近解离性身份障碍的临床标准。

暴力游戏的影响更具毁灭性,美国心理学会(APA)的元分析指出,长期接触暴力游戏的青少年,其攻击性认知脚本的激活强度提升39%,亲社会行为意愿降低28%,2022年某校园暴力事件中,施暴者直言“游戏里杀人能复活,我以为现实也一样”,这揭示了虚拟暴力脱敏机制的可怕后果。

价值解构:扭曲的认知图式建构

游戏经济系统正在重塑青少年的价值判断体系,某热门射击类游戏中,一把虚拟枪械皮肤被炒至6万元人民币,这种畸形的价值投射导致部分青少年产生“劳动贬值”认知,更值得警惕的是,23.7%的未成年玩家认为“游戏代练月入过万比读书更有用”,这种反智主义倾向与游戏社群中流传的“读书无用论”形成恶性循环。

当游戏世界的情感规则侵入现实,伦理认知的混乱随之而来,某社交游戏中的“CP”(虚拟情侣)文化,使14.6%的青少年混淆网络亲密关系与现实责任边界;而策略类游戏宣扬的“资源掠夺合理化”思维,则弱化了青少年对现实社会规则的敬畏。

家庭裂痕:数字冷战与情感疏离

在无数家庭中,游戏已演变为亲子战争的导火索,中国家庭教育学会的调研显示,因游戏引发的家庭冲突频次,已超过早恋、成绩下滑等传统矛盾,占比达54.3%,典型冲突场景呈现“数字冷战”模式:父母没收设备→子女绝食抗议→家庭功能瘫痪,更深远的影响在于情感纽带的断裂——日均游戏4小时以上的青少年中,81%拒绝与父母进行深度交流,家庭支持感知度仅为非游戏群体的三分之一。

这种疏离具有代际传递风险,某家庭治疗案例中,沉迷游戏的父亲与同样沉迷手游的儿子形成“镜像关系”,母亲则沦为“网络保姆”,此类病态家庭系统正在批量制造情感荒漠。

突围之路:构建数字时代的防御工事

面对游戏的全面侵袭,需要多方构建防御体系:

- 神经科学干预:通过脑电生物反馈训练强化前额叶控制功能,某实验学校采用该方法使学生游戏时间自主缩减58%。

- 契约式管理:借鉴瑞士家庭媒体协议制度,由亲子共同商定游戏时长、时段、内容,违约者承担预设后果。

- 价值重建工程:用体育竞技、科创实践等现实成就体验替代虚拟满足,北京某中学的“现实升级计划”使学生学业参与度提升42%。

- 技术防火墙:基于瞳孔追踪与脑电监测的智能防沉迷系统,可实时识别过度游戏状态并强制下线,目前已在部分学校试点应用。

在虚拟与现实之间找回人的坐标

电子游戏本应是拓展认知的工具,而非吞噬生命的黑洞,当我们目睹青少年在游戏世界中燃烧生命换取虚拟勋章时,更需要思考:如何让他们在现实世界获得同等量级的价值体验?这需要教育者创造更具吸引力的成长叙事,需要家庭重建温暖的情感联结,更需要整个社会证明——真实世界的精彩,永远无法被二进制代码所替代。