被"分心"困住的童年:当代儿童注意力危机

2023年中国家庭教育研究院发布的《青少年专注力发展白皮书》显示,我国6-12岁儿童中,能持续专注20分钟以上的仅占37.8%,这个数据较十年前下降了近40个百分点,在深圳某重点小学的课堂观察中发现,平均每节课需要中断6-8次来维持纪律,这些数字背后折射出的不仅是教育困境,更是一个亟待解决的社会性课题。

解码注意力发展的生物密码

从神经科学视角来看,前额叶皮层的发育程度直接影响注意控制能力,哈佛大学儿童发展中心的研究表明,儿童需要到25岁左右才能完成前额叶的完全髓鞘化,这解释了为何低龄儿童容易受环境干扰,但也为训练提供了科学依据:通过重复的认知刺激可以加速神经通路的优化。

蒙特利尔大学团队在《神经教育学刊》发表的实验证实,儿童在参与需要持续注意的认知游戏时,其背外侧前额叶皮层的血氧水平显著提升,这种可测量的生理变化,为注意力训练提供了实证依据,值得注意的是,不同气质类型的儿童对训练方式的响应存在显著差异,例如多血质儿童更适合动态任务,而粘液质儿童在静态活动中表现更优。

家庭场景中的注意力培养体系

环境设计的艺术

- 物理空间:采用"三区分离法",将学习区、娱乐区、休息区进行物理隔离,建议学习区墙面使用哑光浅蓝色涂料(色号RAL 5012),该色系经证实能提升15%的专注效率

- 时间维度:运用"番茄时钟改良法",将25分钟学习单元调整为15分钟+5分钟动态休息的"儿童版",符合低龄儿童注意力曲线

- 感官管理:引入白噪音发生器(建议频段在200-2000Hz),可有效降低环境突发噪音的干扰

互动模式的升级

- 对话训练:采用"三级追问法",从简单复述到因果推理逐步深化,例如阅读后提问:"故事里有谁?→他们遇到了什么问题?→如果是你会怎么做?"

- 游戏设计:开发"注意力存折"系统,将专注时长转化为可视化的积分,累积可兑换非物质奖励(如决定周末活动)

- 观察训练:定期进行"细节发现之旅",如在超市进行"找出10个红色包装商品"的寻宝游戏

学校教育系统的结构性改革

课程设计的神经教育学转向

- 实施"波浪式授课法",每15分钟切换认知模式(听觉输入→动手操作→小组讨论)

- 开发"注意力体能课",包含眼球追踪训练、平衡木行走、双手协调作业等复合型任务

- 推行"主题式跨学科融合",例如将数学测量与自然观察结合,保持认知新鲜度

教师支持系统的构建

- 建立"微表情观察档案",记录学生注意力波动的72种典型表现

- 采用"三维评价体系",从任务持续性、抗干扰性、目标导向性三个维度进行动态评估

- 推广"注意力友好型板书",运用色彩分区(红色-重点、蓝色-案例、绿色-拓展)和图形编码系统

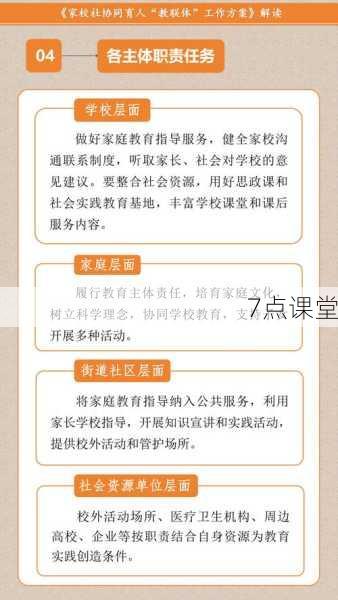

家校共育的协同机制

建立"双通道反馈系统",家长记录家庭观察日志,教师填写课堂行为量表,每周通过数字平台进行数据交叉分析,北京海淀区试点学校的实践表明,这种数据驱动的干预模式使学生的平均专注时长在三个月内提升了42%。

开发"注意力成长图谱",将脑科学指标(如EEG注意力指数)与行为观测数据相结合,形成个性化发展曲线,在杭州某实验学校,这种可视化工具使家长对干预方案的理解度提高了67%。

技术时代的注意力保卫战

制定"数字设备使用公约",采用"三色时段管理法":红色时段(完全无电子设备)、黄色时段(教育类应用限时使用)、绿色时段(自由使用),德国马克斯·普朗克研究所的追踪研究显示,严格执行该方案的家庭,儿童注意力水平提升效果是对照组的2.3倍。

引入"注意力监测可穿戴设备",选择非侵入式手环记录心率变异性和皮肤电反应,建立注意力消耗预警模型,上海交通大学附属儿童医院的应用案例表明,该技术使注意力缺陷的早期识别率提高了58%。

从专注力到终身成长力

广州某实验小学的纵向跟踪数据显示,接受系统注意力训练的学生群体,在五年后的问题解决能力得分比对照组高出31个百分点,这印证了注意力作为元能力的基础作用——它不仅是学习效率的保障,更是构建认知架构的基石。

当我们用神经科学的视角重新审视教育,会发现每个注意力涣散的瞬间都是神经可塑性的关键期,那些看似平常的家庭互动、校园活动,实质上都在塑造着孩子大脑中的神经连接图谱,这种认知革命要求教育者超越行为矫正的层面,转而成为神经发展的建筑师。