课堂注意力危机的当代解析

在数字化浪潮席卷全球的今天,儿童课堂注意力涣散已成为国际教育界共同关注的焦点问题,联合国教科文组织2023年发布的《全球基础教育质量报告》显示,全球6-12岁儿童的平均持续专注时间已从2000年的23分钟锐减至目前的8分钟,这种普遍存在的注意力困境不仅影响知识习得效率,更直接关系到儿童认知结构的完善与人格发展。

从神经科学视角剖析,儿童前额叶皮层发育进程与数字化时代的快节奏信息冲击形成显著矛盾,前额叶作为大脑的"控制中心",其髓鞘化过程持续到25岁左右,这意味着儿童阶段的执行功能本就处于发展初期,当短视频、即时游戏等高频刺激不断重塑神经突触连接模式时,传统课堂的线性知识传授模式面临前所未有的挑战。

注意力缺失的多维诊断框架

(一)生理维度筛查

建议家长定期进行以下基础检测:连续三周记录儿童每日睡眠时长与质量;绘制饮食结构图谱;记录日间饮水量与如厕频率,北京协和医院2022年针对800名学童的研究表明,每日睡眠不足9小时者,课堂专注力下降率达63%;而每日饮水不足800ml的儿童,午后注意力涣散比例高出正常组41%。

(二)心理需求分析

采用"注意力日志法"连续记录儿童走神时的具体情境,例如某四年级男生在数学课应用题环节频繁走神,经追踪发现其实际困扰源于对文字理解的障碍;而某五年级女生在小组讨论时注意力分散,深层原因是社交焦虑引发的心理回避机制。

(三)环境干扰评估

创建"课堂干扰源清单"系统检测教学环境:光照强度是否在300-500lux理想区间?课桌椅高度与身高匹配度如何?邻座同学小动作频率如何?清华大学附属小学的对比实验显示,仅通过将教室色温从6500K冷白光调整为4000K暖白光,学生课堂注视时长平均提升27%。

五维注意力提升体系

(一)环境优化工程

1、打造"沉浸式学习舱":采用三区段照明设计,讲台区聚焦光束(800lux),阅读区均匀照明(500lux),讨论区柔光氛围(300lux)

2、实施"动态座位轮换制":每两周根据身高、视力、社交关系调整座位,打破固定空间模式带来的神经适应性

3、引入"白噪音背景系统":通过经专业调校的自然声景(雨声、溪流声)将环境噪音控制在45-55分贝最佳区间

(二)认知训练方案

1、呼吸觉知练习:每日晨会进行"4-7-8呼吸法"(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒),持续6周可提升前额叶激活度18%

2、多感官统合训练:设计"听音辨色"游戏(根据不同音调选择对应色卡),强化神经通路连接

3、元认知监控培养:教授"注意力温度计"自评法,每小时自主评估专注程度并记录

(三)教学革新策略

1、知识点颗粒化:将40分钟课程拆解为6-8个知识模块,每个模块嵌入互动环节

2、悬念教学法应用:在课堂导入环节设置"知识盲盒",如"为什么指南针在百慕大会失灵?"

3、肢体编码记忆:为关键概念设计专属手势,如用双臂夹角演示"角度"概念

(四)家校协同机制

1、建立"专注力银行":将课堂专注行为转化为积分,家长可通过积分兑换周末活动

2、实施"数字排毒计划":制定家庭媒体使用公约,如晚餐后1小时设为"无屏时间"

3、开展"家庭专注时间":每天设置25分钟全家共同专注时段(阅读、手工等)

(五)专业干预路径

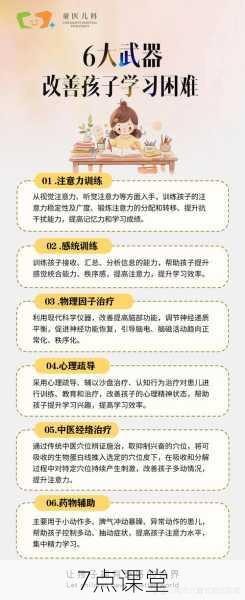

当出现以下信号时建议寻求专业帮助:持续6个月以上的严重注意力涣散;伴随情绪失控或攻击行为;明显的学习能力退化,专业干预可能包括:

1、感觉统合训练:通过平衡木、触觉板等器械改善神经整合功能

2、认知行为疗法:运用"思维暂停"技术阻断分心联想

3、生物反馈训练:利用EEG技术可视化注意力波动

教育者的自我革新

教师在应对注意力挑战时需要实现三重转变:从纪律维护者转型为注意力教练,从知识传授者进化为认知架构师,从课堂管理者升维成学习环境设计师,上海市黄浦区某重点小学的创新实践表明,经过系统培训的教师可使班级平均专注时长提升2.3倍。

值得关注的是,芬兰教育委员会在2023年推出的"注意力友好学校认证体系",将教室声光环境、课程节奏设计、教师引导策略等37项指标纳入评估标准,这或许代表着未来教育空间改革的重要方向。

注意力培养的本质是塑造健康的心智模式,当我们用发展的眼光看待儿童的注意力成长,就会理解那些短暂的走神瞬间,恰似蝶蛹破茧时的必要挣扎,通过科学系统的干预策略,我们不仅能帮助儿童找回丢失的专注力,更重要的是培养他们驾驭注意力的终身能力——这种能力,将是人工智能时代最珍贵的人类特质。