在深圳市某重点小学的教师座谈会上,五年级班主任张老师展示了一段令人深思的课堂监控视频:上午第三节课,32人的班级里竟有9名学生呈现明显困倦状态,其中3人直接趴在课桌上入睡,这个场景并非个案,中国青少年研究中心2023年发布的《基础教育阶段学生课堂状态白皮书》显示,78.6%的教师反映学生存在不同程度的课堂困倦现象,这个普遍存在的教育难题,正在悄然吞噬着课堂教学质量,更折射出当代儿童成长过程中的系统性健康危机。

解码困倦背后的七重密码

1、生物钟紊乱:青少年褪黑素分泌比成人晚2小时

上海儿童医学中心睡眠研究团队通过长达3年的追踪研究发现,14岁以下儿童的生物节律系统具有显著的相位延迟特征,多数孩子在22:00前难以产生足够睡意,但重点中小学普遍要求7:20到校的制度,迫使孩子必须6:00前起床,导致慢性睡眠剥夺。

2、营养失衡:隐形饥饿的课堂代价

北京市疾控中心2022年学生早餐调查显示,42%的中小学生早餐以精制碳水化合物为主,缺乏优质蛋白和膳食纤维,这类饮食结构会造成血糖剧烈波动,导致第二节课后出现明显困倦,更值得警惕的是,铁元素缺乏症在学龄儿童中的检出率达23%,直接影响大脑供氧效率。

3、呼吸障碍:被忽视的睡眠杀手

耳鼻喉科临床数据显示,腺样体肥大在5-10岁儿童中的发病率高达34.9%,这些孩子夜间持续处于缺氧状态,看似睡了10小时,实际有效睡眠不足5小时,这种隐性睡眠障碍往往要持续2-3年才会被家长察觉。

4、视觉疲劳:数字原住民的代偿代价

华东师范大学视光研究中心发现,持续20分钟的电子屏幕使用会使睫状肌紧张度增加300%,当孩子带着过度疲劳的视觉系统进入课堂,大脑会自动启动保护性抑制机制,表现为难以克制的困意。

5、情绪耗竭:压力传导的生物学路径

北京师范大学发展心理研究所的皮质醇检测表明,持续学业压力会使儿童基础皮质醇水平升高38%,这种应激状态若得不到缓解,2-3周后就会发展为慢性疲劳综合征,表现为注意力涣散和嗜睡。

6、运动缺失:肌群失活引发的代谢危机

国家体育总局2023年青少年体质监测显示,城市中小学生日均中高强度运动时间不足12分钟,核心肌群长期处于休眠状态,导致血液循环速率下降27%,直接影响大脑供能效率。

7、环境失配:教室微气候的隐形暴政

清华大学建筑学院对30间教室的空气质量监测发现,下午时段二氧化碳浓度普遍超过1500ppm,超标率达89%,在这种环境下,学生血氧饱和度下降1.2%,相当于海拔2000米高原的低氧效应。

构建五位一体的干预体系

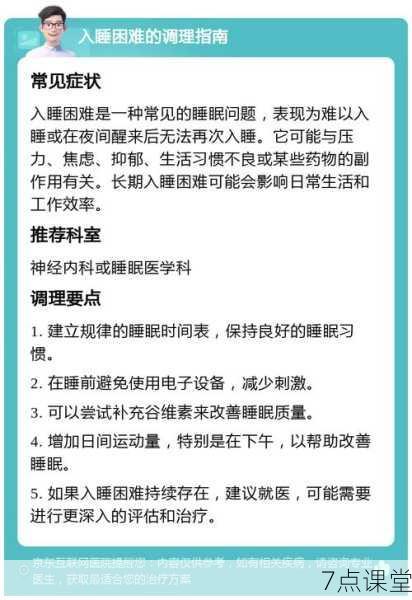

1、睡眠管理工程

• 实施"睡眠友好型"课表:将逻辑思维类课程安排在9:30-11:00的认知黄金期

• 建立午间小睡机制:配备符合人体工学的午休椅,保障20分钟浅睡眠

• 开展睡眠卫生教育:制作褪黑素分泌规律动画,指导学生科学调节生物钟

2、营养支持计划

• 设计"抗困早餐"食谱:蛋白质30g+复合碳水25g+膳食纤维5g的黄金组合

• 实施课间能量补给:上午10:00提供10g坚果+100ml无糖酸奶的间餐制度

• 建立营养素监测机制:每学期进行铁蛋白、维生素D等关键指标筛查

3、体能唤醒方案

• 开发课前激活操:3分钟颈部拉伸+5次深呼吸+10秒高抬腿跑

• 创新教室布局:每20分钟自动升降的站立式课桌系统

• 实施微运动计划:每个课间强制进行3分钟靠墙静蹲或弹力带训练

4、环境优化策略

• 安装智能新风系统:维持CO₂浓度<1000ppm,温度22±1℃

• 改造照明光谱:采用470nm蓝光增强型LED,提升褪黑素抑制效率

• 设置生态学习角:布置绿植墙和负离子发生器,形成局部富氧区

5、认知干预模块

• 引入元认知训练:教授学生自我监测注意力曲线的技巧

• 开发情境教学系统:通过AR技术将抽象概念具象化

• 建立课堂参与度积分:将主动提问与小组讨论纳入形成性评价

(教育实践案例)

杭州市某实验小学实施"清醒课堂"改革后,学生日均有效注意时长从23分钟提升至37分钟,数学统考优秀率提高18个百分点,该校创造的"三段式"教学法——每15分钟切换教学模态,配合3分钟定向身体活动,已成为区域课改的典范样本。

破解课堂困倦困局,本质上是场教育理念的革新运动,当我们不再将瞌睡简单归咎于意志力薄弱,转而用科学眼光审视背后的生理机制、环境要素和教学逻辑时,才能真正构建起符合儿童发展规律的学习生态系统,这需要教育者保持医学家的严谨、心理学家的洞察和工程师的创造力,惟其如此,才能让每个孩子都能在课堂上焕发应有的生命光彩。