在家庭教育咨询室,一位母亲红着眼眶诉说:"孩子整天就知道玩游戏,考试成绩倒数也不着急,我买了十本励志书放在他床头都没用..."这并非个例,2023年中国家庭教育现状调查显示,78%的家长认为孩子缺乏上进心,但其中63%的家长采用的方法适得其反,作为深耕教育领域二十年的研究者,我发现问题的症结在于:大多数家长将"上进心"等同于"听话"和"成绩",却忽视了孩子内在驱动力的培育。

破除迷思:正确认知上进心的本质

上进心不是与生俱来的天赋,而是后天培育的心理品质,神经科学研究表明,人类大脑的前额叶皮质在12岁后才逐渐发育成熟,这意味着孩子的目标管理能力需要引导而非苛责,真正的上进心包含三个维度:自主选择的内驱力、克服困难的韧性、持续改进的成长型思维。

常见误区包括:

1、将物质奖励等同于激励(导致短期行为)

2、用比较制造焦虑(产生逆反心理)

3、包办代替自主选择(削弱责任意识)

某重点中学的跟踪调查显示,长期被安排补习班的学生,进入大学后68%出现目标缺失问题。

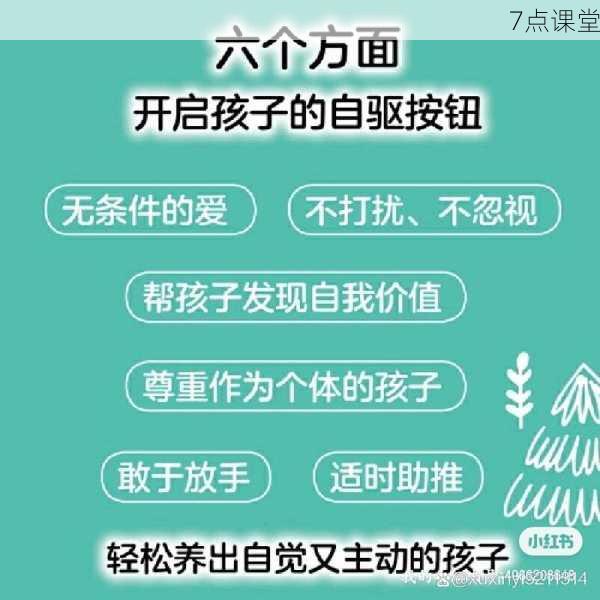

第一把钥匙:唤醒内在动力

1、兴趣的蝴蝶效应

上海少年科学院曾对300名科技竞赛获奖者进行溯源,发现89%的科研启蒙始于童年看似"不务正业"的探索,家长需要做敏锐的观察者:当孩子反复拆装闹钟时,可能是机械兴趣的萌芽;在菜市场追问价格差异时,可能蕴含着经济思维的雏形。

2、自主权的艺术

心理学中的"自我决定理论"指出,当人拥有选择权时,内驱力会提升300%,具体方法:

- 提供有限选项("今晚先做数学还是背单词?")

- 设置弹性空间(完成作业后自主安排1小时)

- 允许试错代价(忘记带作业本的自然结果)

第二把钥匙:建立阶梯式目标系统

1、SMART原则的儿童版转化

将专业的目标管理工具转化为孩子易懂的形式:

- 具体化:把"学好英语"变成"每天记住5个新单词"

- 可视化:制作进度火箭图,每完成阶段贴一颗星星

- 庆祝机制:达成小目标时家庭击掌仪式

2、认知脚手架理论的应用

苏联心理学家维果茨基提出的"最近发展区"理论,强调目标要设定在"跳一跳够得着"的位置。

当前水平:数学70分

错误目标:下次考95分(产生挫败感)

科学目标:先突破75分,重点攻克失分题型

第三把钥匙:培养抗挫免疫力

1、失败的价值重构

芬兰教育部的"失败周"活动值得借鉴:邀请企业家分享创业挫折,组织学生设计"最烂发明",通过解构失败,让孩子理解:考试失误不是终点,而是发现知识漏洞的契机。

2、成长型思维的培育

斯坦福大学德韦克教授的实验证明,经常被夸"聪明"的孩子遇到难题时会更快放弃,而被肯定"努力"的孩子愿意多尝试50%的次数,建议话术转型:

× "你真有画画天赋"

√ "妈妈注意到你坚持每天练习线条"

第四把钥匙:营造成长型家庭生态

1、镜像神经元的启示

脑科学研究发现,孩子会无意识模仿父母的情绪反应模式,当家长面对工作挑战时展现积极态度,孩子自然习得应对压力的方法,建议每周举行家庭"挑战分享会",平等交流各自遇到的困难及应对策略。

2、环境暗示的魔力

清华大学附属小学的"家庭文化角"实践显示,在书桌旁设置"成长树"(贴上阶段性成就)、床头摆放《杰出人物童年故事》,能潜移默化建构积极心理暗示。

第五把钥匙:构建良性反馈机制

1、三维度评价体系

借鉴德国教育评估方法,建立包含"自我比较进步值""努力程度系数""创造性维度"的评价模型。

数学成绩虽然只提高5分,但错题本整理质量提升显著

2、非暴力沟通公式

避免"你又..."的指责型语言,采用"观察+感受+需要"的沟通模式:

"妈妈看到这周手机使用时间增加到3小时(观察),有些担心会影响视力(感受),我们可以一起制定个计划吗?(需求)"

需要警惕的教养陷阱:

1、过度代偿心理:因自己童年缺失而过度加压

2、即时满足病毒:用物质奖励破坏延迟满足能力

3、虚假自主权:"你可以自己选"之后否定所有选择

教育是农业而非工业,每个孩子都有独特的精神胚胎,北京师范大学历时十年的追踪研究显示,在科学教养环境下,85%的"后进生"在三年内能实现自主性觉醒,上进心不是被灌输的教条,而是在被理解、被信任、被赋权的环境中,自然萌发的生命力量,当家长放下焦虑的改造欲,转变成全然的接纳者和智慧的引导者,孩子心中的火种自会照亮前程。