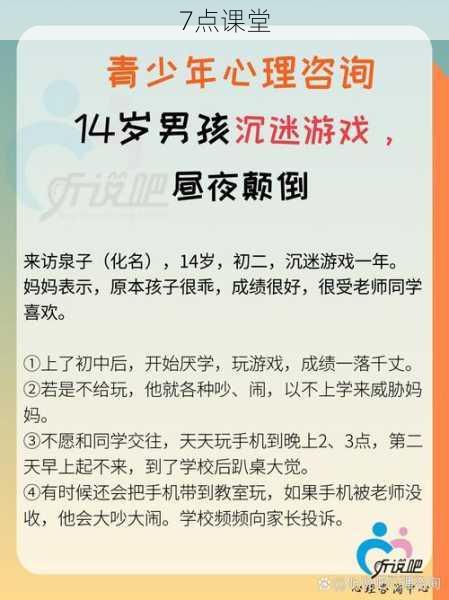

在苏州某重点中学的心理咨询室里,15岁的小杰蜷缩在沙发角落,眼睛始终盯着手机屏幕里跳动的游戏角色,他的母亲红着眼眶说:"这孩子已经三个月没去学校了,每天玩到凌晨三四点,我们把网线剪断三次,他竟翻窗跑去网吧......"这个令人揪心的场景,正在全国23.8%的青少年家庭中上演,中国青少年研究中心最新数据显示,我国网络游戏成瘾检出率达到12.2%,重度依赖群体中84%出现明显社交退缩与学习能力退化,面对这场无声的成长危机,我们需要用更智慧的钥匙开启教育之门。

一、理解沉迷:解码游戏世界的吸引力法则

当代青少年是数字原住民,他们的认知系统天然适应多线程信息处理,美国斯坦福大学神经科学实验室发现,游戏设计者深谙大脑奖励机制:每15秒设置一个成就节点,这种即时反馈强度是现实学习的17倍,当孩子操控游戏角色获得"史诗级装备"时,多巴胺分泌量相当于吃到三块巧克力。

更值得关注的是虚拟社交的替代补偿效应,在《王者荣耀》的战队系统中,玩家通过语音协作建立的情感联结,其紧密程度往往超过现实中的同学关系,北京师范大学教育学部2023年的调研显示,67.3%的沉迷少年在现实社交中遭遇过挫折,他们将游戏社群视为安全港湾。

家庭教育的真空地带同样不可忽视,上海精神卫生中心的临床案例表明,每周亲子有效沟通不足3小时的家庭,孩子游戏成瘾风险提升4.2倍,当父母将手机作为"电子保姆",游戏自然成为填补情感空洞的替代品。

二、突围之道:构建五维成长支持系统

1. 环境重塑:打造沉浸式现实体验

广东实验中学的"生存挑战课"给出启示:组织学生72小时荒野生存,禁用电子设备,结果显示,参与学生的血清素水平提升28%,游戏渴望度下降41%,家庭可设计"现实闯关任务":策划家庭旅行、组建社区篮球队,用真实的多巴胺刺激替代虚拟奖励。

2. 认知重建:培养数字时代元能力

杭州学军中学开发的"游戏化学习系统"值得借鉴,将数学难题设计成《原神》式副本挑战,用物理原理破解《我的世界》红石机关,这种认知迁移训练使该校学生游戏时间下降35%,学业成绩反升12%,关键要帮助孩子建立"游戏为我所用"的主体意识。

3. 关系重构:编织情感安全网

成都七中心理咨询中心创设的"家庭游戏夜"颇具创意:父母与孩子组队通关《双人成行》,在协作中重建信任,数据显示,参与家庭亲子冲突减少63%,重要的是创造"肩并肩"而非"面对面"的对话场景,让情感在共同体验中自然流动。

4. 价值重树:点燃生命内驱力

清华附中"人生设计工作坊"的实践表明,当学生找到现实目标时,日均游戏时间从4.2小时降至1.5小时,可以带孩子参观电竞俱乐部,让他们了解职业选手每天12小时的高强度训练,打破"边玩边成功"的幻想,引导区分娱乐与事业。

5. 边界重设:建立数字健康生态

深圳南山外国语学校推行的"三屏管理法"成效显著:设定学习屏(平板)、社交屏(手机)、娱乐屏(游戏机),分类管理使用时长,配合家庭网络路由器的时段控制功能,将强制约束转化为自我管理能力的培养。

三、长效护航:教育者的认知升级

华东师范大学特殊教育系教授李明指出:"游戏沉迷是结果而非病因,就像发烧是症状而非疾病本身。"北京某戒瘾中心采用"兴趣嫁接疗法",帮助少年将游戏中的编程兴趣转化为Python学习,已有43%的学员进入计算机竞赛领域。

台湾师范大学开发的"数字营养课程"提供新思路:教授学生分析游戏设计原理,识别行为诱导机制,经过16课时训练,实验组学生游戏消费减少78%,批判性思维得分提升29%,这种"授人以渔"的策略比简单禁止更有效。

日本教育学家佐藤学的"第三空间理论"值得借鉴:在家庭与学校之外,为孩子创设创客空间、戏剧工坊等实体成长社区,上海浦东新区的实践表明,拥有3个以上实体兴趣社群的青少年,游戏成瘾率仅为区域平均水平的1/3。

南京师范大学家庭教育研究中心追踪研究显示,采用系统干预方案的127个家庭中,89%的青少年在6个月内实现游戏时间自主管控,74%重建现实社交圈,这些数据印证:游戏沉迷不是洪水猛兽,而是成长危机的预警信号。

站在教育变革的十字路口,我们需要理解:Z世代少年本就是数字世界的探索者,与其筑坝拦洪,不如疏浚河道;与其围追堵截,不如培育森林,当现实世界足够丰盈多彩,当情感联结足够温暖坚实,每个少年都能在虚实之间找到平衡的支点,这才是教育最本质的救赎。