2023年秋季开学仅两个月,北京某重点中学的心理咨询室已接待了37位初一学生,他们带着相似的困惑走进咨询室:曾经充满期待的新学期,为何变成了抗拒书本的煎熬?这个现象正在全国各地的中学校园悄然蔓延,当孩子刚步入初中就出现厌学情绪,这不仅是简单的"不爱学习",更是一把打开青春期教育之门的钥匙。

一、解码"小升初"的成长困境

初一新生平均每天需要适应的转变多达18项:从单科教师到学科分化的教学体系,从家校两点到复杂社交的生存法则,从具象思维到抽象概念的认知跨越,北京师范大学青少年发展研究中心的数据显示,63%的初一学生在前三个月会出现不同程度的适应障碍。

在深圳某中学的跟踪调查中,原本小学阶段成绩优异的小林,进入初中后突然拒绝完成作业,深入沟通后发现,真正困扰他的是数学课上骤增的逻辑推理要求:"老师讲得太快,我觉得自己像突然被扔进大海的淡水鱼。"这种认知断层带来的挫败感,往往被表面的"厌学"行为所掩盖。

二、警惕教育中的"次生伤害"

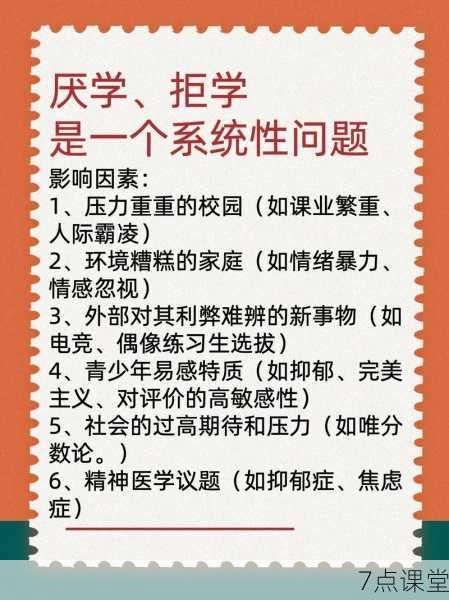

当孩子出现厌学迹象时,超七成家长的第一反应是加强管教:增加补习时间、没收电子设备、制定更严格的作息表,这些看似负责的举措,却可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。

上海家庭教育指导中心的案例档案中记录着这样一个故事:14岁女生小雯因无法适应寄宿生活成绩下滑,父母立即聘请三位家教进行"抢救式补课",两个月后,这个曾经开朗的少女开始出现应激性呕吐症状,最终不得不休学治疗,心理医生诊断书上的警示振聋发聩:教育焦虑正在制造新型童年创伤。

三、构建"成长型支持系统"的四维策略

1、认知重塑:从"学习机器"到"完整的人"

南京某实验中学推行的"学科适应月"值得借鉴:前四周的课程设计刻意放慢进度,每节课预留15分钟"思维转换时间",允许学生用思维导图、情景剧等多元方式呈现知识理解,这种缓冲设计使新生适应期缩短40%。

2、情感联结:重建亲子对话的密码

广州家庭教育研究会开发的"3F沟通法"(Fact-事实、Feeling-感受、Future-正在改变传统说教模式,当孩子说"数学课真无聊"时,家长可以尝试:"你发现数学课和小学很不同(事实),这让你有些不安(感受),我们一起看看可以做哪些准备(。"

3、能力脚手架:打造个性化成长路径

成都某中学的"学科优势图谱"项目显示,通过多维能力评估,78%的学生能找到至少两门优势学科,这些"成功基点"成为突破学习困境的支点,正如该校学生小杰在美术课获得的自信,最终带动了物理成绩提升23%。

4、环境再造:创建心理安全空间

杭州某民办初中设立的"成长驿站"提供独特的解决方案:每天放学后一小时的自由空间里,学生可以发呆、涂鸦甚至蒙头大睡,这个看似"无用"的空间,却使学生的焦虑指数下降31%,意外提升了晚自习效率。

四、跨越危机的教育智慧

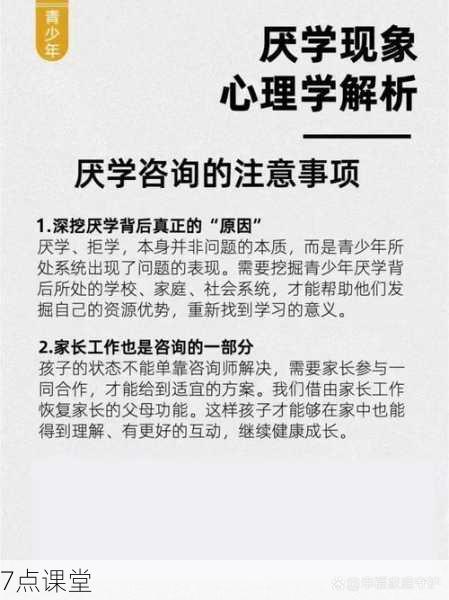

在青岛海滨的一所实验学校,教师办公室挂着特殊的"问题转化地图":每个厌学案例都被分解为认知、情感、能力、环境四个维度,教育团队据此制定个性化干预方案,这种系统化的问题处理机制,使该校连续三年保持零辍学率。

教育心理学研究证实,初中阶段的厌学现象如果得到恰当引导,反而可能成为认知飞跃的契机,就像树木经历寒冬的蛰伏才能更好生长,青少年的学习热情也需要经历调试与重建的过程,当13岁的少年说出"我需要帮助"时,那不仅是求助的呼声,更是成长的宣言。

面对初中新生的厌学困局,真正的教育智慧不在于强行矫正行为,而在于读懂行为背后的成长密码,当我们用发展的眼光看待这些"问题",用系统的思维构建支持网络,每个暂时迷失的学习者都能找到属于自己的成长节奏,这或许就是教育的本质:不是填满水桶,而是点燃火种。