在上海市某重点小学的家长开放日上,35岁的李女士焦虑地向班主任诉说:"孩子学钢琴半年就放弃,编程课刚报名就喊累,连最爱的乐高积木都堆到一半不玩了。"这样的场景正在全国85%的中产家庭反复上演,中国青少年研究中心2023年数据显示,7-15岁儿童中,能持续坚持兴趣活动超过1年的仅占23%,而美国心理学会同期报告显示,这个数字在欧美国家达到47%。

这种现象背后,折射出的不仅是简单的"缺乏毅力",更是一场关于教育理念的深层革命,当物质条件跨越式发展的今天,我们是否正在用错误的方式消解着孩子与生俱来的坚持本能?

一、毅力缺失的本质解码

神经科学研究揭示,人类前额叶皮质要到25岁才完全成熟,这意味着儿童期的毅力培养本质上是在构建大脑的"执行功能回路",宾夕法尼亚大学Angela Duckworth教授历时10年的追踪研究发现,毅力的核心不在于天赋,而在于"目标持续系统"的建立效率。

但当代教育正在遭遇三重困境:过度物质满足削弱了延迟享受能力,碎片化信息轰炸破坏了深度专注机制,即时反馈依赖阻断了自我激励循环,就像被精心修剪的盆景,孩子们在过度保护中失去了与困难自然博弈的机会。

二、家长常见的教育迷思

1、保护型陷阱:北京师范大学家庭教育课题组调查显示,62%的家长会代劳孩子遇到困难的手工作业,这种"疼痛消除"行为直接切断了毅力生长的神经突触连接。

2、结果导向魔咒:"考到95分就买新手机"的物质激励,本质上是在用外在奖励替代内在驱动力,哈佛大学Ed Deci教授的自我决定理论证明,这种交换会降低27%的持续行动意愿。

3、替代式教育:杭州某重点中学的跟踪调查发现,家长全程陪读的学生,在大学阶段的退学率是自主学习者3.6倍,这种"脚手架"式辅助反而弱化了心理韧性。

三、科学培养毅力的五大策略

策略一:目标拆解训练法

将"背诵整本唐诗"转化为"每天理解两句古诗",用"可视化进度条"记录成长轨迹,神经学家Judy Willis建议采用"15分钟单元制",通过阶段性成就维持多巴胺分泌,例如深圳某小学开展的"马拉松阅读计划",通过分解365本绘本目标,使完成率提升至89%。

策略二:延迟满足系统构建

参考斯坦福棉花糖实验升级版,设计"双时钟奖励机制":即时奖励与延迟奖励并行,例如完成作业可获得贴纸(立即),积攒20张贴纸兑换公园游玩(延迟),这种方法能激活前扣带皮层,增强等待耐受力。

策略三:成长型思维灌溉

当孩子说"我做不到"时,改用"你还没做到",哥伦比亚大学Dweck教授团队开发的话术转换模板显示,将固定型陈述改为过程性描述,能使坚持意愿提升41%,例如将"数学好难"重构为"我正在寻找解题的突破口"。

策略四:可控挫折体验设计

日本"冒险保育园"实践表明,定期设置略高于当前能力5%-10%的挑战,能最大化毅力培养效果,例如让8岁儿童负责为期两周的宠物龟养护,期间设计故意"忘记"投食的观察日,引导孩子建立责任连续性。

策略五:家庭能量场营造

打造"毅力主题墙",展示家人克服困难的影像记录,每周举行"挑战故事会",分享各自的小胜利,神经影像研究显示,这种群体性见证能使大脑释放催产素,增强48%的持续行动力。

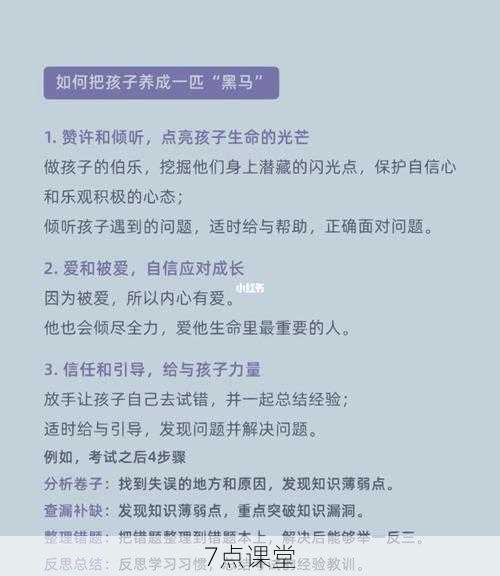

四、家长角色的范式转换

上海家庭教育指导中心记录的典型案例显示,当父母从"监督者"转变为"成长记录员",孩子的自主坚持率提升3.2倍,这意味着我们需要:

- 用"我注意到你..."替代"你应该..."

- 用"过程性摄影"代替"结果性评判"

- 用"困难时刻拥抱"替代"失败时说教"

正如登山教练不会替学员背负行囊,智慧的父母懂得在安全距离内,让孩子亲自感受攀登的重量,这种"陪伴而不替代"的守望,正是毅力生根的最佳土壤。

在陕西秦岭的原始森林里,植物学家发现,人工抚育的树苗抗风能力只有自然萌发苗木的1/3,这个发现给予我们深刻启示:毅力的本质,是对抗风雨时形成的年轮,当我们停止为孩子扫清所有障碍,允许他们体验适度的困顿与挣扎,那些被现代文明遮蔽的生命力,终将在阳光下重新舒展。

培养毅力不是安装程序,而是唤醒种子,每个孩子心中都住着征服珠峰的夏尔巴人,我们需要做的,只是归还他们应有的行囊。