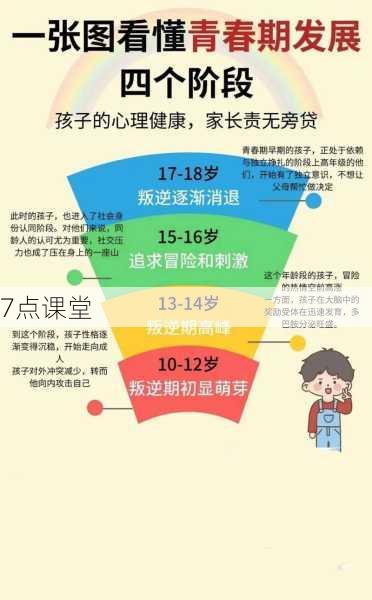

一、理解青春期:叛逆背后的成长密码

当14岁男孩突然用冷漠对抗父母的关心,用激烈言辞挑战教师权威时,这并非简单的"不听话"或"学坏",而是生命个体在完成一次关键的蜕变,现代神经科学研究显示,青春期大脑前额叶皮质仍在发育,导致情绪控制能力仅为成年人的70%,而杏仁核的活跃度却提升30%,这种生理特性直接表现为冲动易怒、情绪波动等"叛逆症状"。

这个阶段的青少年正经历着多重身份认同危机:生理层面睾丸酮分泌量达到儿童期的30倍,催生出强烈的自主意识;心理层面则处于埃里克森人格发展理论中的"同一性VS角色混乱"阶段,他们通过对抗权威来确立自我边界,美国发展心理学家劳伦斯·斯坦伯格的研究表明,适度的叛逆行为是青少年建立独立人格的必要过程,关键在于如何将这种能量转化为成长动力。

二、破译沟通密码:建立有效对话的五个维度

在某个暴雨夜,李女士发现儿子小明的数学作业本上画满游戏角色,当她准备开口训斥时突然意识到:上次心平气和的对话已是三个月前,这个场景折射出多数家长面临的困境——我们总在问题爆发时才试图沟通,真正有效的对话应建立日常的情感账户,通过每周固定"父子篮球时间"或"深夜食堂"等仪式,在非冲突场景中积累信任资本。

语言暴力如同慢性毒药,当父亲脱口而出"整天就知道打游戏,将来能有什么出息"时,他永远不知道这句话在儿子心中种下了怎样的自我否定,神经语言学研究证实,否定性语言会激活大脑的威胁反应系统,导致沟通完全失效,取而代之的应是"我注意到最近游戏时间有所增加,能和我聊聊原因吗?"这样的观察式表达。

三、教育者的角色进化:从管理者到成长教练

北京某重点中学的王老师曾用"没收-批评-请家长"三板斧应对学生违纪,直到目睹学生小张在办公室撕毁试卷后夺门而出,这个转折促使他转变策略:建立"问题解决圆桌会议",让学生参与制定班规,三个月后,班级违纪率下降60%,这正是将对抗转化为责任的有效实践。

智慧型家长都深谙"脚手架教育"之道,当孩子因考试成绩不佳情绪崩溃时,不是说教"要努力",而是陪伴分析试卷:"这道几何题解题思路很新颖,如果计算过程再仔细些会更好。"这种具体化的反馈,既能保护自尊心,又指明了改进方向,美国教育学家德韦克的成长型思维理论在此得到完美诠释。

四、构建支持系统:家校社协同育人矩阵

上海某初中推行的"家长成长学院"颇具启示:通过每月主题工作坊,教授"非暴力沟通""情绪急救"等实用技能,当80%家长完成培训后,校园冲突事件减少45%,这证明教育能力需要系统提升而非本能反应。

社区资源的整合往往被忽视,杭州某社区创设的"少年议事厅",让青少年参与社区事务决策,这种赋权机制不仅消耗了过剩精力,更培养了责任感,数据显示,参与该项目的青少年中,78%的家长反馈亲子关系明显改善。

五、危机干预与正向引导

面对网络成瘾等极端情况,单纯的断网惩罚往往适得其反,心理专家建议采用"三阶段脱敏法":首先通过家庭会议达成每日游戏时长协议,其次用户外活动填充闲暇时间,最后引导思考"十年后的自己如何看待现在的游戏行为",北京某戒瘾中心的数据显示,该方法使复玩率降低至27%。

每个叛逆少年都是未被破译的密码本,15岁的小陈曾是校园出名的"刺头",直到班主任发现他对机械改造的天赋,推荐加入机器人社团,三年后,他带领团队获得国际青少年创新大赛金奖,这个案例印证了阿德勒个体心理学观点:问题行为的本质是价值感缺失。

教育14岁的叛逆少年,本质是见证一个灵魂的觉醒仪式,当我们放下"矫正错误"的执念,转而成为成长的见证者和支持者时,那些激烈的对抗会自然转化为成长的动能,正如德国教育学家斯普朗格所说:"教育的最终目的不是传授已有东西,而是唤醒生命中的创造力量。"在这场青春期的风暴中,智慧的教育者懂得将对抗转化为对话,把冲突升级为共识,让每个叛逆少年都能在理解与尊重的环境中,完成向成熟生命的华丽转身。