早恋现象背后的青春期密码

在梧桐树初展新芽的清晨,某重点中学心理咨询室里,一位母亲紧攥着手机泪流满面:"老师,我在女儿书包里发现了情书,她才初二啊!"这样的场景正在无数家庭上演,中国青少年研究中心最新数据显示,48.6%的初中生承认有过"特别在意的异性朋友",这个数字背后,是正在经历第二性征发育的少男少女们,在荷尔蒙激增与心智成长不同步的夹缝中探索的情感萌芽。

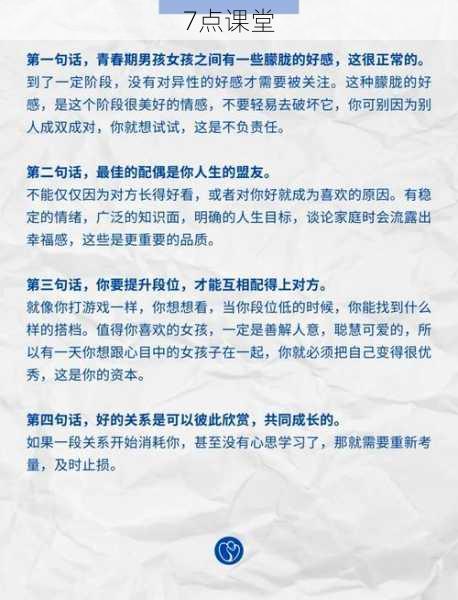

生理学研究表明,现代青少年性成熟平均年龄比20年前提前1.5-2年,当13岁的少女开始关注妆容,14岁的男孩在意发型时,这并非道德滑坡的征兆,而是生命发展的自然律动,就像春天的柳枝总要抽芽,青春期的情感萌动是人性发展的必经阶段,北京师范大学发展心理研究所的追踪研究显示,适度经历情感体验的青少年,在成年后反而展现出更好的情绪管理能力和人际交往能力。

家长常见应对误区深度剖析

1、粗暴干预型:当张女士发现儿子手机里的暧昧短信时,她立即冲到学校要求调换班级,这种"斩立决"的处理方式,往往导致孩子关闭心门,上海某中学的跟踪调查显示,遭遇家长强硬干预的学生中,73%会选择更隐蔽的方式维持关系。

2、过度焦虑型:"她现在谈恋爱考不上重点高中怎么办?"李爸爸的担忧折射出家长的集体焦虑,心理学家的实验表明,适度情感需求得到满足的学生,学习效率反而比完全压抑的学生高15%。

3、放任自流型:部分家长秉持"树大自然直"的理念,却不知缺乏引导的早恋如同脱缰野马,广州某工读学校的调查显示,性问题偏差青少年中,68%来自缺乏必要引导的家庭。

科学引导的五大黄金法则

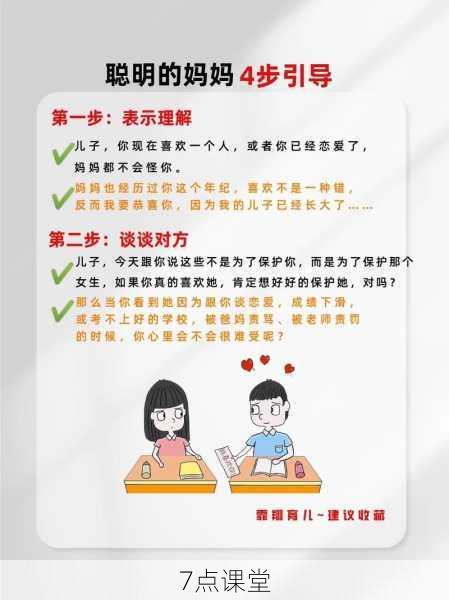

1、理解接纳:如同对待初春的薄冰

王女士发现女儿恋爱后,没有立即质问,而是在周末烘焙时自然聊起:"妈妈初中时也喜欢过班长呢。"这种共情式开场,让孩子放下防备,家长要明白,青春期的好感更多是对"理想自我"的投射,而非真正的爱情。

2、建立信任通道:设置情感"安全岛"

建议家庭设立"心灵茶话会",每周固定时间全家分享成长故事,某位智慧父亲的做法值得借鉴:他送给儿子带密码锁的日记本,郑重承诺:"这个空间永远属于你。"

3、传递正确情感观:用故事代替说教

比起枯燥的道德训诫,讲述《简爱》中自尊自爱的故事,讨论《少年维特之烦恼》的得失,更能在孩子心中播下健康的爱情观种子,北京四中的实践表明,开展经典文学中的情感教育,能使学生对恋爱的认知成熟度提升40%。

4、培养多元兴趣:为青春能量找出口

当杭州陈妈妈发现儿子早恋后,没有禁止他们交往,而是鼓励两人共同参加机器人社团,结果不仅竞赛获奖,两人也自然转化为学习伙伴,体育、艺术、科技等活动能有效转移注意力,消耗过剩的青春激情。

5、明确底线教育:给自由划出边界

要像教授交通规则般清晰传递底线:不单独密闭空间相处、晚上9点前回家、不用父母的钱进行高消费约会,某省重点中学的"青春护航"项目证明,明确的行为规范能使越界行为减少65%。

沟通艺术的三个关键时刻

1、发现端倪时:宜选在共同活动后

当孩子放松警惕时,可以用"我们班最近好像有同学互相传纸条"开启话题,观察反应而非直接质问,就像有经验的园丁不会在暴风雨中修剪枝条。

2、情感波动期:做倾听的"情绪容器"

当孩子为分手哭泣时,比起"我早说过会这样",更好的回应是:"这确实让人难过,需要妈妈陪你走走吗?"心理学研究显示,情感受挫时获得支持的孩子,复原力会提升3倍。

3、平稳时期:植入未来憧憬

可以不经意间谈起:"你们这个年龄的喜欢,就像晨露般晶莹但易逝,等你们考上理想高中,会遇见更广阔的天地。"用诗意的比喻播下理性种子。

家校协同的立体防护网

1、与班主任建立信息同盟

北京某重点初中实施"三人秘密约定":家长、学生、老师签订保密协议,老师定期反馈在校情况,既保护隐私又掌握动态。

2、营造健康的班级文化

推动学校组织集体生日会、辩论赛、志愿服务等活动,南京某中学的实践表明,丰富的集体生活能使早恋现象下降38%。

3、善用同伴影响力

支持孩子参加研学旅行、学习小组,让同龄人的正能量形成潜移默化的影响,心理学中的"群体规范效应"显示,人更倾向与所在群体保持行为一致。

在东京樱花如期绽放的季节,某位父亲在给早恋女儿的信中写道:"爱情像珍贵的瓷器,需要等到双手足够稳健时才能捧起。"面对初中生的情感萌动,智慧的父母应当做守望春天的园丁,用理解化解焦虑,用引导代替压制,用陪伴驱散迷茫,当孩子们穿越青春的迷雾回首往事时,定会感激那个在晨曦中默默守护的身影,那盏始终温暖的心灵明灯。