(正文:2100字)

在校园心理咨询室,一位母亲焦急地诉说着:"老师,我发现女儿书包里的情书,她才初二啊!"这样的场景折射出当代家庭教育的典型困境:当生理发育提前遭遇社会观念变迁,青春期女孩的情感萌动已成为教育领域的重要课题,我们需要以科学视角审视这种成长现象,用理解代替批判,以引导替代压制。

解析早恋现象的多维成因

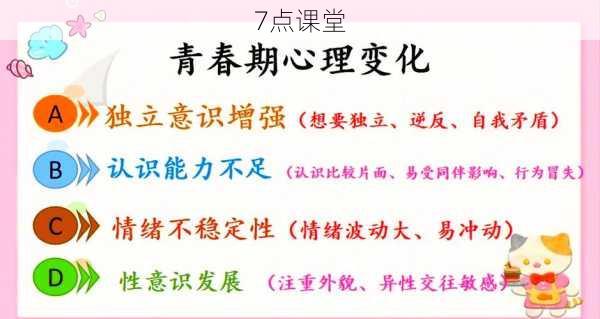

1、生理发育与社会认知的错位

现代青少年普遍存在生理成熟前移现象,女生初潮年龄已提前至11-12岁,而心理成熟度与社会认知却相对滞后,这种身心发展不同步导致情感需求与自我管理能力失衡,北京青少年研究所2022年的调查显示,63%的初中女生表示"对异性产生好感属于正常现象",但仅有28%具备正确处理情感问题的认知。

2、家庭情感支持的缺失

在竞争激烈的教育环境中,父母往往注重学业成就而忽视情感陪伴,某重点中学的匿名问卷显示,42%的早恋学生承认"在家找不到倾诉对象",当家庭情感供给不足,同龄人的关心便成为心理补偿的重要来源。

3、同伴文化的隐性影响

青少年群体中存在微妙的"情感崇拜"亚文化,上海某初中的田野调查发现,班级中若有公开的"班对",三个月内发展类似关系的概率提升3倍,这种群体示范效应常被教育者低估。

4、网络文化的认知塑造

短视频平台的情感类内容日均播放量超过50亿次,quot;校园纯爱"类内容占比达37%,这些经过美化的情感叙事,正在重塑青少年的婚恋价值观,某网络平台数据显示,13-15岁用户收藏的"恋爱技巧"类视频年均增长120%。

构建三位一体的应对体系

(一)家庭维度:建立情感安全港

1、重构沟通模式

家长需要突破"发现问题-严厉禁止"的传统路径,建议采用"情感温度计"沟通法:每周固定2小时家庭时光,从分享校园趣事开始,逐步建立信任基础,北京家庭教育指导中心跟踪案例显示,持续实施该方法的家庭,子女主动倾诉情感困惑的概率提升65%。

2、提升情感教育能力

推荐家长阅读《与青春期和解》等专业书籍,系统掌握青少年心理发展规律,重点理解"假性亲密关系"概念——多数青少年所谓的恋爱,实质是探索人际关系的成长练习。

3、创设家庭支持系统

当发现孩子有情感波动时,可启动"三级响应机制":一级响应(日常观察)、二级响应(侧面了解)、三级响应(正式沟通),避免在证据不足时直接质问,防止产生对抗情绪。

(二)学校维度:打造成长防护网

1、创新情感教育课程

建议开设"情感管理"校本课程,采用情境模拟教学法,例如设计"告白短信处理"实践环节,引导学生思考不同回应方式的结果差异,广州某实验中学的课程评估显示,参与学生的人际冲突发生率下降41%。

2、建立同伴支持系统

培训学生心理委员,实施"成长伙伴计划",通过同龄人的正向影响,形成健康的同伴文化,实践证明,由学生自主策划的"青春成长沙龙",参与度比教师主导的讲座高3倍。

3、完善预警干预机制

建立"情感发展档案",记录学生的社交变化,设置早中晚三次"情绪晴雨表"观察点,重点关注突然注重打扮、成绩波动明显的学生群体。

(三)社会维度:净化成长生态

1、规范网络内容传播

呼吁平台建立青少年模式内容分级制度,对涉及校园恋情的内容添加"成长提示"弹窗,建议监管部门要求自媒体在发布相关内容时,必须包含专业心理建议。

2、拓展社会实践渠道

社区可组织"职业体验日""公益实践周"等活动,通过丰富的社会接触拓宽青少年视野,杭州某社区调查显示,参与志愿服务的学生,对校园恋情的关注度下降28%。

3、构建专业支持网络

建议每个街道设立青少年成长指导站,提供免费心理咨询服务,建立学校-社区-医院转介机制,对存在严重情感依赖倾向的学生进行专业干预。

典型案例分析与启示

案例1:初三女生小玲因父母离异产生情感缺失,通过早恋寻求安全感,解决方案:心理教师采用"情感替代法",引导其加入校园广播站,在指导老师处获得长辈关爱,历时三个月逐步回归正常社交。

案例2:高一女生团体因模仿网红形成"恋爱比拼"风气,解决方案:班主任设计"影视剧解构"主题班会,带领学生分析剧中情感套路,培养媒介批判思维,成功扭转不良风气。

教育反思与展望

面对青春期情感萌动,教育者需要超越简单的"堵"与"疏"之争,最新脑科学研究表明,青少年前额叶皮层发育需至25岁才完全成熟,这提示我们要用发展的眼光看待成长中的试错,建立"情感发展素养"评估体系,将情绪管理、边界认知、责任意识纳入成长评价指标,或许是未来教育的发展方向。

在东京某中学的"成长纪念墙"上,贴着这样一句话:"喜欢不是错误,但要让美好情感成为成长的翅膀。"这提醒我们,教育的真谛不在于杜绝问题,而在于培养解决问题的智慧,当家庭、学校、社会形成教育合力,青春期的情感萌动终将化作破茧成蝶的成长动力。