当教室里的阳光斜斜洒在第三排靠窗的课桌上时,那个总是安静翻看书页的小身影,常常成为家校沟通中最容易被忽视的角落,性格内向的孩子就像未开封的典籍,需要教育者用特殊的方式解读扉页密码,这种特殊的教育对话,不仅需要家校双方达成认知共识,更需要构建一套科学系统的沟通机制。

一、解码内向性格的教育认知

心理学先驱荣格将内向性定义为"心理能量指向内部世界"的特质,这种特质在基础教育阶段往往被误解为"不合群"或"缺乏进取心",哈佛大学发展心理学团队长达12年的追踪研究显示,内向型儿童在认知加工深度、创造性思维和情感感知力方面具有显著优势,他们如同深海中的珍珠贝,需要平静的环境才能孕育独特的光华。

现代教育神经科学发现,内向型儿童的多巴胺分泌系统对刺激更为敏感,普通课堂的声光环境对他们而言,可能相当于常人置身摇滚演唱会现场,这种生理特性决定了他们需要更长的信息处理时间,更倾向一对一的深度交流,英国教育心理学家苏珊·凯恩在《安静》中揭示:强制外向化训练会使这类孩子产生慢性应激反应,影响海马体发育。

家校认知差异常表现在"活跃度期待"与"成就焦虑"上,教师可能将课堂沉默误解为知识掌握不足,家长则容易陷入"社交能力缺陷"的担忧,美国特殊教育协会建议采用"优势视角评估法",重点观察孩子的专注时长、思维深度和作品质量。

二、家校沟通的双向赋能机制

教育生态学理论强调,儿童发展是家庭、学校、社会三重生态系统互动的结果,对内向型儿童而言,家庭与学校的能量交换尤为重要,台湾师范大学的研究表明,建立家校沟通备忘录可使教育干预有效性提升47%,这种备忘录应包含观察日志、进步里程碑和个性化解题策略。

教师需要获取的关键信息包括:孩子的压力触发点、最佳学习时段、特定学科的优势思维模式,家长则应了解课堂的隐性课程设置、同伴互动模式、非言语反馈机制,日本筑波大学开发的"教育信息交换矩阵",通过量化情绪波动、任务完成质量和社交舒适度,为沟通提供可视化工具。

沟通渠道的立体化建构至关重要,除传统家长会外,可建立"教育日志漂流本",采用"3+2"沟通法:每周3次非正式信息交流,每月2次深度对话,新加坡教育部推广的"彩虹沟通卡"系统,用不同颜色标注学习状态、社交需求和心理能量值,实现了高效信息传递。

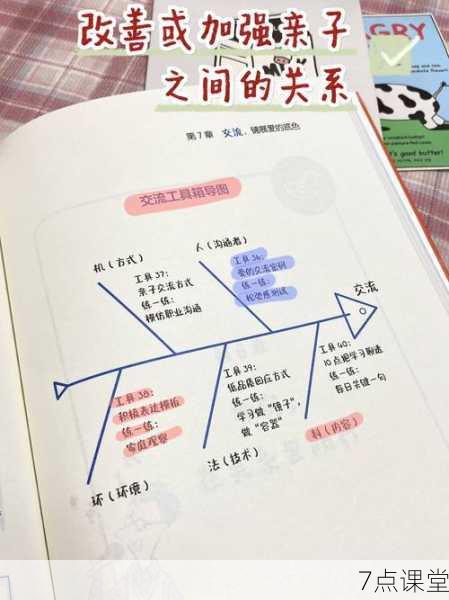

三、精准化沟通策略工具箱

沟通时机的选择需要遵循"黄金三刻钟"原则:课后15分钟(教师记忆鲜活期)、晚间7-8点(家长心理放松期)、周末上午(深度交流最佳期),美国教育协会建议采用"三明治谈话法":以积极观察开场,讨论成长空间,最后用具体建议收尾。

信息传递应遵循"STAR"法则:Specific(具体情境)、Tactful(策略表达)、Actionable(可操作建议)、Respectful(尊重特质)。"周二的数学探究课上(S),当采用小组讨论时(T),建议先给予个体思考时间(A),这符合其认知风格(R)"。

家校教育方案的协同需要建立"成长拼图"机制,北京师范大学实验学校开发的"IEP-3C"模式,将个人教育计划(IEP)分解为课堂(Classroom)、家庭(Home)、个性发展(Personality)三个维度,每月进行拼图校准,其中包含"静默学习角"设置、"思维可视化"作业设计等创新举措。

在深圳某重点小学的实践中,教师为内向型学生创设"学术代言人"角色,让其负责学科知识点的整理与发布,家长配合录制"家庭微讲座",孩子在家中书房向虚拟听众讲解学习心得,这种双空间表达能力训练,使学生的学术自信提升了63%,同伴认可度增加41%。

教育本质上是灵魂与灵魂的对话艺术,对于内向型孩子,家校沟通不是要改变其心灵运作的节律,而是要为这种独特的韵律创造共鸣空间,当教师学会解读沉默中的丰富语义,当家长懂得欣赏静谧里的思维花开,教育就能真正成为照进心灵缝隙的阳光,这种沟通艺术的精进,终将在孩子眼中点亮认知世界的星火,那光芒或许不耀眼,却足够温暖而恒久。