8岁,本该是孩子无忧无虑的年纪,但许多家长发现,这个阶段的孩子常因小事突然暴怒、摔门哭闹,甚至拒绝沟通,面对这种情况,家长既心疼又困惑:为何孩子情绪像“过山车”?是性格问题还是成长必经之路?本文将深入分析8岁儿童情绪背后的心理动因,并提供可落地的家庭干预方案。

一、8岁情绪风暴的背后:生理与心理的双重转折

儿童心理学研究表明,7-9岁是情绪发展的“重组期”,此时孩子大脑前额叶皮层(负责理性决策)尚未成熟,而边缘系统(掌管情绪)却异常活跃,这种生理结构导致他们容易冲动,他们开始形成强烈的自我意识,渴望独立却又依赖父母,这种矛盾会通过情绪爆发释放。

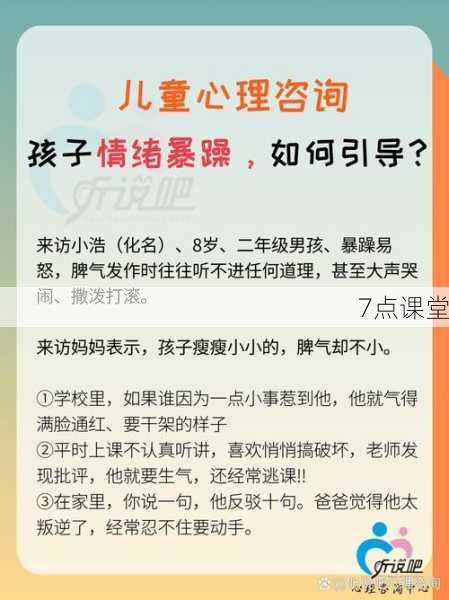

典型表现包括:

- 因作业写错字撕毁本子

- 被指出错误时激烈反驳

- 与同伴游戏失败后摔玩具

这些行为并非“叛逆”,而是孩子在试探自我边界,当母亲要求整理书包时,孩子突然怒吼“凭什么听你的”,实质是在确认自己对生活的掌控权。

二、警惕!这些信号可能超出正常范围

美国儿科学会指出,若孩子每周出现3次以上下列情况,需引起重视:

1、攻击升级:从哭闹发展为咬人、踢打家长

2、持续时间异常:情绪崩溃超过30分钟无法平复

3、泛化抵触:对原本喜欢的活动也充满敌意

4、躯体化症状:频繁头疼、腹痛但体检无异常

案例:杭州某小学二年级学生小明,因连续两个月在课堂上掀翻课桌,被诊断为“对立违抗障碍”,追溯发现,他的爆发性情绪实为父母长期冷战导致的焦虑转移。

三、家庭“情绪污染源”排查清单

环境对孩子情绪的影响远超基因(占比达60%-70%,据《发展心理学》期刊),请自查是否存在以下情况:

| 高危因素 | 具体表现 | 改善方案 | |

| 过度代劳型家长 | 替孩子决定穿衣、交友 | 每天给予2个自主选择权(如选晚餐菜品) | |

| 负能量宣泄者 | 当着孩子抱怨工作压力 | 设立“家长冷静角”,情绪激动时主动隔离 | |

| 屏幕依赖症 | 允许每天玩游戏超1小时 | 用桌游、家庭运动会替代30%屏幕时间 |

实验证明,当父母将命令式语言“快去写作业”改为共情式沟通“我看到你有点累,需要休息5分钟再开始吗”,孩子抵触情绪降低47%。

四、四步构建情绪调节“工具箱”

第一步:具象化情绪认知

- 制作“情绪温度计”:用红、黄、绿贴纸标注心情等级,教会孩子说“我现在到橙色警报了”。

- 共读《杰克的火山爆发》等绘本,用故事解释情绪产生机制。

第二步:建立“安全发泄通道”

- 设置“解压区”:放置可捶打的沙包、可撕的废报纸

- 发明家庭暗号:当孩子竖起大拇指表示需要独处

第三步:生理调节训练

4-7-8呼吸法:吸气4秒→屏息7秒→呼气8秒,重复3次

冷水刺激法:用湿毛巾轻敷后颈10秒,激活副交感神经

第四步:正向强化机制

- 制作“平静勋章”:每成功处理一次情绪危机,奖励一枚贴纸,集满5枚兑换特权(如晚睡15分钟)

**五、特殊情境应对指南

场景1:公众场合突然哭闹

- 错误做法:厉声呵斥“再闹就扔下你”

- 正确策略:蹲下平视孩子,低声说:“我们到那边长椅上解决这个问题。”

场景2:因输棋砸毁棋盘

- 错误回应:“输不起就别玩!”

- 有效话术:“你为赢棋练习了很久,结果不如预期确实难受,要不要试试‘三局两胜’新规则?”

场景3:拒绝沟通摔门反锁

- 危险操作:强行破门引发对抗

- 科学处理:从门缝递入纸条:“妈妈准备了冰淇淋,等你愿意聊聊时随时找我。”

**六、何时需要专业介入?

出现以下情况建议寻求儿童心理师帮助:

- 情绪爆发伴随自残行为(如抓伤自己)

- 持续2个月以上抗拒上学

- 出现退化行为(如尿床、吮手指)

上海儿童医学中心案例显示,接受3个月沙盘游戏治疗的孩子,情绪失控频率减少68%,专业干预并非“贴标签”,而是为孩子配备“心理盔甲”。

8岁的情绪危机,实则是孩子发出的成长密码,当我们用“解码”取代“镇压”,用“陪伴”替代“说教”,那些暴躁与眼泪终将化作内心力量的基石,此刻的耐心灌溉,正在为TA未来数十年的情绪免疫力打下根基。