(正文开始)

在上海市某重点中学的心理咨询室里,一位母亲用颤抖的手擦拭着眼泪:"孩子现在什么都不愿意和我说,回家就把自己锁在房间里。"这样的场景正在无数家庭中重复上演,根据中国青少年研究中心2022年的调查数据显示,65.3%的初中生认为父母"完全不了解自己",而83.7%的家长表示"不知道孩子在想什么",这道横亘在父母与子女之间的沟通鸿沟,已经成为当代家庭教育最突出的痛点。

当代亲子沟通的困境溯源

在北京市海淀区某家庭教育论坛上,一位父亲讲述的案例颇具代表性:为了增进与女儿的交流,他坚持每天晚饭后询问学校情况,然而这种"例行公事"式的对话,最终演变成女儿用"还行""不知道"等单字作答的沉默对峙,这种现象背后折射出三个根本性误区:

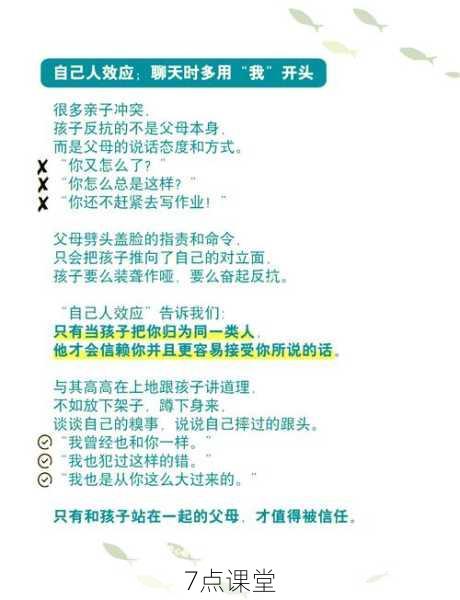

1、单向输出代替双向对话:多数家长将沟通等同于"教育时刻",急于传递价值观而忽视倾听,哈佛大学发展心理学教授罗伯特·塞尔曼的研究表明,12-16岁青少年对平等对话的需求强度是儿童期的3.2倍。

2、时空错位的交流期待:80后父母成长于书信交流时代,习惯线性表达;而Z世代子女浸润在碎片化社交媒体环境中,更适应非连续的互动模式,这种认知代差导致双方对"有效沟通"的界定存在本质差异。

3、情感银行账户透支:美国心理学家约翰·戈特曼提出的"情感账户"理论指出,日常互动中的批评、忽视就像取款,而理解、支持则是存款,很多家庭的账户早已处于赤字状态。

重建沟通桥梁的五大核心策略

(一)创设安全的情感空间

案例:深圳某外企高管的转型

王女士曾是典型的"职场强人妈妈",与儿子的对话总是充满质问:"这次考试为什么退步?""钢琴考级准备得怎样了?"直到儿子出现焦虑症状,她才意识到问题的严重性,在心理咨询师指导下,她开始实践"安全对话三原则":

1、物理环境营造:每周六上午固定安排"无电子设备早餐",选用儿子喜欢的餐具和餐食

2、情绪缓冲机制:谈话前进行3次深呼吸,用"我注意到..."代替"你为什么..."

3、非评判回应:当儿子抱怨学校时,改说"听起来确实让人沮丧"而非"你应该..."

三个月后,儿子主动谈起暗恋女生时的羞涩笑容,让王女士第一次触摸到孩子真实的内心世界。

(二)解码新生代沟通密码

杭州某重点小学的语文老师张老师发现,00后学生更倾向用表情包表达情绪,她创新地将此引入家校沟通:制作包含"奋斗鸭""躺平猫"等表情的沟通卡片,允许孩子用贴纸表达当日心情,这种非言语沟通方式使班级亲子矛盾减少了47%。

关键解码技巧:

1、观察数字足迹:适度关注社交媒体动态(非监视),发现兴趣切入点

2、理解符号语言:学习网络流行语的文化含义,避免误读

3、建立专属暗号:与孩子共创家庭专属手势或表情,增强联结感

(三)构建对话的"第三空间"

北京师范大学家庭教育研究中心追踪研究发现,72.6%的有效沟通发生在非正式场景,上海某父亲发明"车轮上的对话":每周接送击剑训练的路上,关闭广播,就沿途见闻展开讨论,这种移动空间的特殊魔力在于:

- 并排而坐减少对视压力

- 限定时间避免冗长说教

- 外界刺激提供自然话题

其他创新空间建议:

- 共同照料宠物时的互动

- 超市采购中的选择协商

- 家庭菜园劳作时的协作

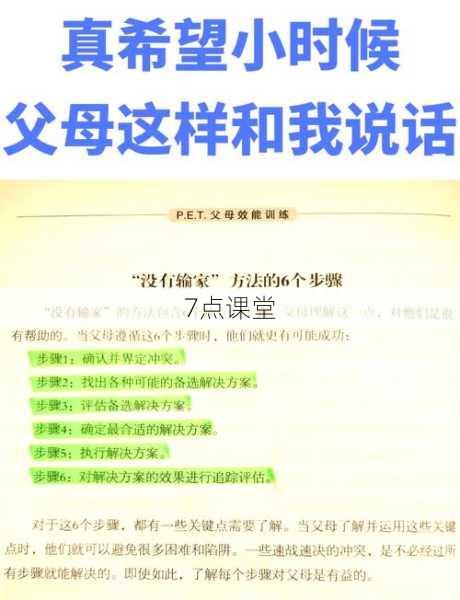

(四)掌握冲突转化艺术

重庆某重点中学的心理剧社排演过这样一幕:女儿想参加动漫展,母亲认为耽误学习,传统模式会演变成争吵,但他们展示了"冲突转化四步法":

1、情绪标注:"你现在很兴奋,同时妈妈有些担心"

2、需求挖掘:"参加漫展是想结交同好吗?"

3、方案共创:"如果保证每天复习两小时,我们可以商量"

4、责任约定:"需要妈妈提醒时间的话,用什么方式你能接受?"

这种将对立转化为合作的技术,背后是哈佛谈判理论的亲子应用。

(五)重塑家庭叙事方式

南京大学社会学院的研究显示,经常听家族故事的青少年情绪稳定性高出23%,一位父亲通过"故事交换计划"打破僵局:每周讲述自己少年时代的一个秘密,换取孩子的校园见闻,这种平等的信息交换,重构了家庭话语体系。

进阶技巧:

- 创建"家庭时光胶囊":定期封存对话记录

- 设计"成长平行线":对比父母与子女的同龄经历

- 开展"未来剧本创作":共同描绘5年后的家庭场景

持续进化的沟通智慧

广州某家庭教育工作室的跟踪数据显示,坚持实践上述策略的家庭,在6-9个月后亲子关系改善率达89%,但需要警惕三个认知陷阱:

1、追求完美对话:允许30%的沟通不成功

2、忽视文化变量:农村与城市、多子女与独生家庭的差异

3、低估成长变量:每3个月需调整沟通策略

美国发展心理学家艾莉森·高普尼克在《园丁与木匠》中指出:养育不是雕刻而是培育生态系统,真正的亲子沟通高手,都懂得在界限与自由间保持动态平衡,当父母能够放下"教育者"的执念,转而成为"成长见证者",那道看似坚固的代际高墙,终将化作连接心灵的虹桥。