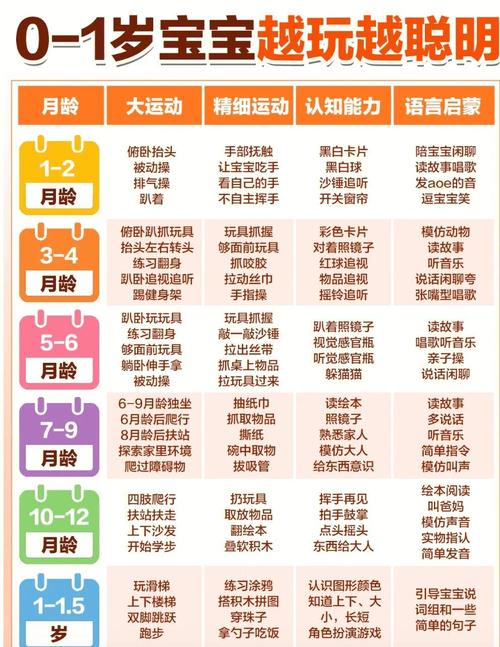

在婴幼儿早期发展阶段,友谊的建立是一个微妙而复杂的过程。尽管0-1岁的婴儿尚未具备语言交流能力,但通过多种非语言互动方式,他们已经开始尝试与同龄人建立初步的社会联系。这一阶段的友谊虽不成熟,却对儿童未来的社交能力、情感发展和认知成长具有深远影响。不同的互动方法在促进友谊建立方面各有优劣,值得深入探讨。

通过共同游戏活动促进友谊是一种常见的方式。例如,在成人引导下进行的简单互动游戏,如传递玩具或模仿动作,能够帮助婴儿感知他人的存在并产生兴趣。这种方法的优势在于,游戏创造了轻松愉快的环境,有助于婴儿在无压力的情况下探索社交关系。其局限性在于,婴儿的注意力持续时间较短,游戏若过于复杂或强制,反而可能引发焦虑或退缩行为。游戏中的成人干预需适度,过度指导可能抑制婴儿自主探索的意愿。

另一种常见的方法是借助日常照料场景进行社交引导。例如,在进食或换尿布时,让婴儿与同龄人处于同一空间,并通过成人语言或动作示范互动。这种方法的好处在于,它将社交融入生活routine,使婴儿在熟悉的环境中逐渐适应他人存在。但缺点在于,婴儿可能因生理需求(如饥饿或疲劳)而无法专注于社交,甚至产生负面情绪关联。因此,这种方法需结合婴儿的个体节奏,避免在不适时机强制进行。

通过感官刺激促进互动也是一种有效途径。例如,使用色彩鲜艳的玩具、柔和的声音或触觉物品(如软毯或摇铃)吸引婴儿注意,并鼓励他们共同探索。这种方法能激发婴儿的好奇心,并通过共享体验培养初步的“共同关注”,这是友谊发展的基础。感官刺激需适度控制,过度刺激可能导致婴儿过度兴奋或疲劳,反而减少互动意愿。同时,不同婴儿对感官输入的反应差异较大,需个性化调整。

还有一种方法是利用亲子群体活动,如婴儿游泳班或音乐课,在结构化环境中提供社交机会。这类活动的优势在于,它们提供了稳定的社交框架和成人支持,帮助婴儿在安全范围内尝试互动。但劣势在于,群体环境可能带来嘈杂或竞争性氛围,一些敏感婴儿可能感到不适。家庭参与度的高低也会影响效果,若父母过于焦虑或干预过度,反而会阻碍婴儿的自然社交尝试。

值得注意的是,不同文化背景下的育儿实践也会影响友谊建立的方法选择。例如,在一些集体主义文化中,婴儿更早被置于群体环境中,强调共享与协作;而个人主义文化可能更注重个体探索和独立性的培养。这些差异没有绝对优劣,但需结合婴儿的气质和家庭环境进行综合评估。

0-1岁婴儿的友谊建立是一个以非语言互动为核心的渐进过程。理想的方法应兼顾婴儿的个体差异,注重自然、温和的引导,而非强制性的社交训练。成人在此过程中的角色更像是 facilitator(促进者),而非 director(指挥者)。通过观察婴儿的反应并及时调整策略,才能最大化社交互动的积极效果,为未来的友谊发展奠定健康基础。