随着社会节奏加快与双职工家庭模式日益普遍,0-1岁儿童家庭面临的压力与挑战逐渐成为社会关注的焦点。这一阶段的育儿不仅涉及生理照护,更牵涉心理适应、资源分配与社会支持等多重维度。究其原因,既有家庭内部的结构性矛盾,也有外部环境与制度设计的局限。

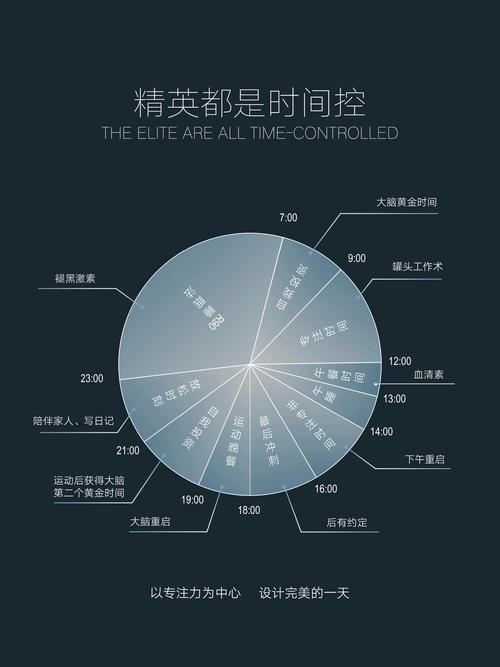

首要挑战集中在育儿时间与精力的严重短缺。双职工父母通常需兼顾全职工作与育儿责任,导致时间被高度分割。婴儿期儿童需要几乎不间断的照料,包括喂养、换尿洗护、睡眠安抚等,这些高频需求与固定工作时间形成直接冲突。许多父母不得不依赖“时间挤压”,即压缩自己的休息与私人时间,长期可能导致身心透支。突发状况如孩子生病、接种疫苗等,往往需要临时请假,而职场文化中对育儿假期的包容度有限,进一步加剧了父母的压力。

第二个显著挑战是育儿成本的高企,尤其是经济与人力成本。0-1岁阶段对专业照护依赖度极高,但优质托育服务供给不足且费用昂贵,使得许多家庭难以承担。即便选择由祖辈协助,也可能因代际育儿观念差异引发家庭矛盾。另一方面,婴儿用品、奶粉、医疗保健等开支较大,对于收入水平一般的双职工家庭而言,经济压力不容小觑。若一方因育儿暂时退出职场,家庭收入可能骤减,而重返职场时又面临岗位竞争与技能更新的挑战。

心理与情感层面的挑战同样突出。母亲通常承担更多育儿职责,产后身体恢复与角色转变带来的焦虑感,加之工作与家庭边界的模糊,容易引发情绪问题。父亲虽逐渐更多参与育儿,但仍普遍存在“支持者而非主导者”的角色认知,家庭责任分工不均衡的现象仍较常见。社会对于“完美父母”的期待常常使双职工父母陷入自我质疑,尤其是在无法随时陪伴孩子时产生愧疚感。

导致这些挑战的原因复杂多元。从社会层面看,公共托育体系尚未完善,0-2岁婴幼儿托位数量严重不足,且缺乏行业标准与监管机制,使得家庭对外部支持的信任度较低。政策制度上,尽管部分地区推行了育儿假与弹性工作制,但覆盖范围与落实效果有限,父亲育儿假的使用率尤其低下。职场文化中对“因育儿降低工作效率”的隐性歧视,也使父母不敢主动争取权益。

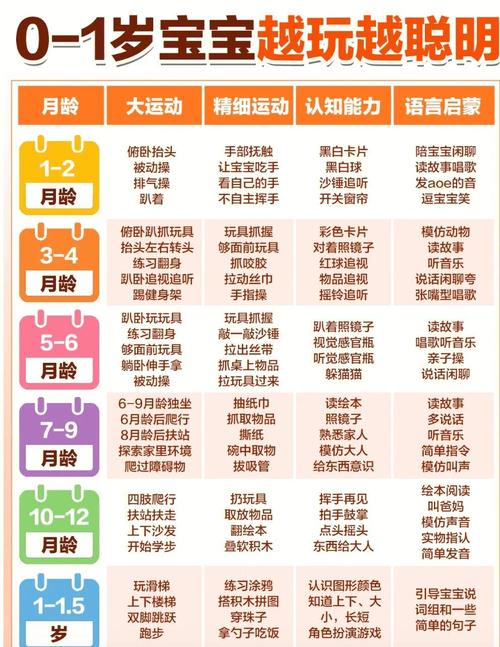

家庭内部因素同样关键。双职工家庭普遍缺乏应急支持网络,亲友协助的可及性与稳定性不足。传统性别角色观念仍在部分家庭中延续,导致育儿责任多由女性承担,父亲参与度不足进一步加剧了母亲的负荷。育儿知识获取渠道庞杂,科学育儿信息与传统经验往往存在冲突,新手父母容易陷入选择困惑。

更深层次上,现代城市生活的高流动性削弱了传统的家族互助功能,核心家庭不得不独立应对育儿压力。与此同时,社会竞争加剧与工作不确定性升高,使得双职工父母更倾向于优先保障职业稳定性,从而难以投入足够时间育儿。这种结构性矛盾短期内难以通过个体努力完全化解。

要缓解上述挑战,需多方合力。政策层面应扩大托育服务供给并加强质量监管,推行更灵活的育儿假与远程办公制度。企业可建立家庭友好型职场文化,认可员工育儿需求。家庭内部则需积极沟通,合理分工,同时善用社区资源与互助网络。唯有通过制度支持、社会观念转变与家庭策略调整的三维互动,才能为0-1岁儿童的双职工家庭创造更友好的成长环境。