在婴幼儿早期发展过程中,社交能力的培养常常被家长忽视,然而0-1岁恰恰是儿童建立初步社交认知与情感联结的关键时期。尽管这一阶段的“友谊”更多体现为互动反应与情感依赖,但科学引导确实能为孩子未来的社交能力、情绪管理和认知发展奠定重要基础。

从神经科学的角度来看,婴儿出生后的第一年大脑处于高速发展期,突触连接以惊人的速度形成。外界刺激,尤其是人际互动,会直接影响婴儿神经回路的塑造。研究表明,与照顾者及其他婴幼儿之间的良性互动,能够激活婴儿大脑中与社会认知相关的区域,如前额叶皮层和镜像神经元系统,这对孩子日后理解他人情绪、发展共情能力至关重要。

具体而言,0-3个月的婴儿已表现出对他人面孔和声音的偏好,尤其会对母亲或主要照顾者的注视和语音产生积极反应。此时,家长可通过高频次、面对面的“对话式”互动——如模仿婴儿发出的声音、进行表情游戏等,帮助婴儿建立早期的互动模式。这些行为不仅加强了亲子情感连接,也在无形中让孩子体验到“双向交流”的雏形。

4-7个月时,婴儿开始能够区分熟悉与陌生的面孔,并对同龄婴儿表现出初步兴趣。虽然还谈不上真正意义上的“交友”,但他们可能会通过注视、微笑或发出声音吸引其他婴儿的注意。在这个阶段,可适度安排婴儿在安全环境中接触年龄相仿的同伴,例如参与亲子互动小组或社区活动。需要注意的是,互动必须在放松、无压力的环境下进行,每次时间不宜过长,避免过度刺激。

8-12个月是社交发展的跃升期。婴儿开始具备初步的联合注意力,能够跟随他人的目光或手势关注同一物体,甚至尝试用“咿呀”声或动作吸引他人注意。部分婴儿还会出现简单的模仿行为,比如拍手或摇晃玩具。这一时期家长可以借助共玩玩具、互动绘本等方式,引导婴儿体验“共同关注”和“轮流行为”,这些都是未来合作与分享的基础能力。

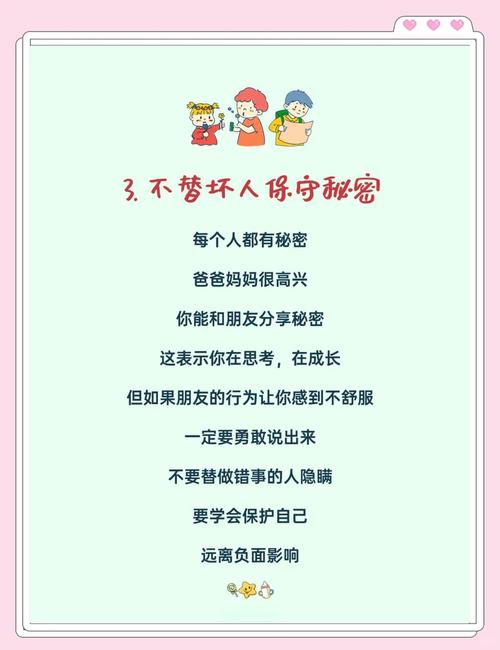

需要特别指出的是,婴幼儿的“友谊”建立不应带有功利性目标。所谓“科学方法”的核心在于顺应发展规律、提供适当环境,而非强行推动。家长应避免比较或焦虑,每个孩子的社交发展节奏存在个体差异,有的婴儿更倾向于观察,有的则更早表现出互动意愿,这都是正常现象。

情感安全是社交探索的前提。婴儿需要通过与主要照顾者建立稳固的依恋关系,获得足够的安全感,才能有信心向外探索他人世界。如果孩子表现出对陌生环境或同伴的退缩,应给予充分的理解与支持,逐步引导而非强迫社交。

在实践层面,除了一对一的亲子互动,也可以适当引入多元社交场景。例如,定期与亲戚、邻居的家庭进行小规模聚会,让孩子在熟悉的环境中有机会接触不同年龄段的伙伴;选择托育机构时关注其师生比与社交活动设计;甚至利用日常购物、公园散步等机会,自然地将孩子置于轻度社交环境中。

最后必须强调的是,科技产品不能替代真实人际互动。尽管市场上出现大量号称提升婴幼儿社交能力的App或电子玩具,但神经科学研究表明,只有面对面的、带有情感温度和即时反馈的互动,才能有效激活婴儿的社交脑区发展。家长应警惕过度依赖屏幕互动,确保孩子积累的是真实、多元的社交经验。

0-1岁儿童的“友谊”本质是社会性发展的起点,其价值不在于结交玩伴的数量,而在于帮助孩子初步建构“自我-他人”认知框架。通过科学且充满温情的引导,我们不仅能培养一个更愿意互动、更善于表达的孩子,更是在为TA未来的人际关系、情绪健康甚至学术能力注入深远而持久的积极影响。