在婴幼儿早期发展阶段,友谊的概念虽未完全形成,但社交互动的种子已悄然萌芽。0-1岁的婴儿虽无法用语言表达情感,却通过感官接触、表情回应和肢体互动逐步构建与他人的联系。这一阶段的“友谊”更多体现为对熟悉面孔的偏好、共同注意力的萌芽以及互动中的愉悦反应。作为家长,理解并支持这一过程,对儿童未来的社交能力发展具有深远影响。

家长需认识到婴儿社交发展的基础是安全感与依恋关系的建立。婴儿通过与主要照顾者的互动,学习信任他人并表达需求。从出生起,父母可通过肌肤接触、温柔对话和及时回应哭泣等方式,帮助婴儿建立安全型依恋。这种安全感将成为婴儿探索社交世界的基石——当孩子感到被保护时,他们更愿意尝试与其他人互动。例如,在哺乳或换尿布时保持眼神交流,用轻柔的语调描述日常活动,这些细微之举都能强化婴儿的社交信心。

随着婴儿成长至3-6个月,他们开始表现出对熟悉面孔的偏好,并会对微笑、声音等社交信号产生明确反应。此时,家长可逐步引入适度的社交暴露。例如,在家庭聚会中让婴儿接触温和的陌生人,或安排与同龄婴儿的短暂共处。需注意的是,此阶段的社交应遵循“短时、低强度”原则,避免过度刺激。若婴儿表现出紧张或哭泣,家长需及时安抚并暂停互动,尊重孩子的情绪边界。

6-12个月期间,婴儿的社交能力呈现显著发展。他们开始模仿他人表情、手势,甚至出现初步的轮流互动意识(如交替发声)。此时,家长可扮演“社交桥梁”的角色:一方面通过示范性行为教导基础社交礼仪(如挥手告别),另一方面创造结构化互动机会。例如,安排固定的游戏小组,选择适合婴儿的互动玩具(如软积木、摇铃),引导孩子们并行玩耍。值得注意的是,此阶段婴儿的“友谊”更多表现为对同伴存在的好奇而非真正合作,家长应避免强行要求分享或协作。

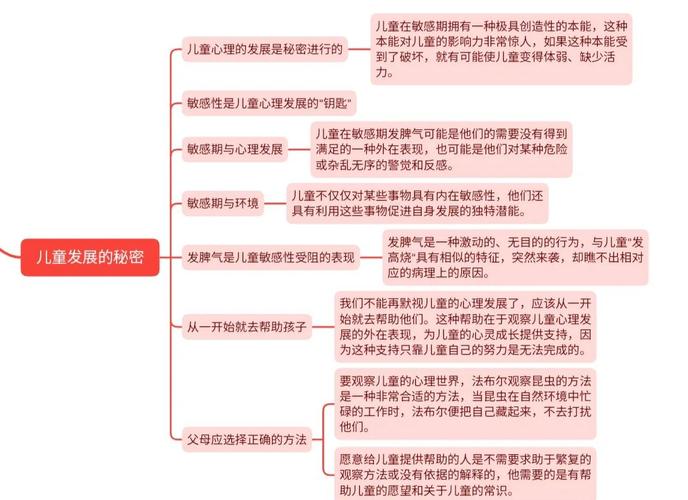

在整个过程中,家长对婴儿社交信号的解读能力至关重要。婴儿通过表情、声音和动作传递需求,家长需学会区分“感兴趣”“疲倦”“过度刺激”等状态。当婴儿主动注视他人、发出咿呀声或伸手触摸时,可视为社交意愿的积极信号;而当他们转头、揉眼或哭闹时,则需及时减少社交刺激。这种敏锐的响应不仅保护婴儿的心理健康,更教会他们自我调节的重要性。

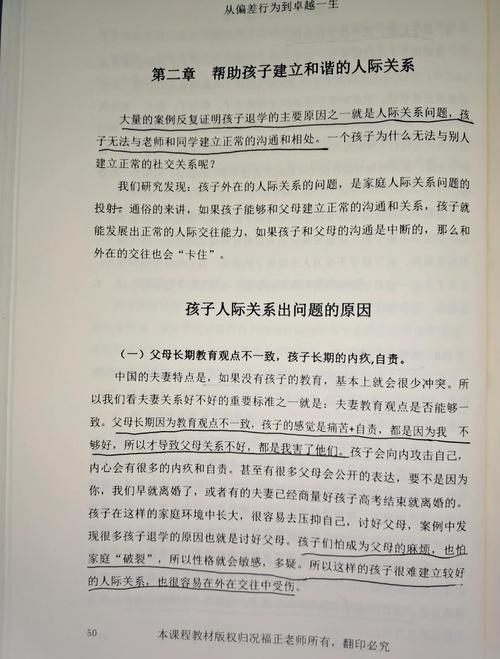

家长自身的社交模式会潜移默化影响婴儿。研究表明,经常与他人保持友好互动的父母,其婴儿更早表现出社交主动性。因此,家长应有意识地展示积极的社交行为:与邻里亲切问候、在公共场所礼貌交流、甚至与婴儿分享自己的社交感受(如“妈妈今天和朋友聊天很开心”)。这种示范作用远超刻意教导,能在婴儿心中种下社交的种子。

面对社交发展中的个体差异,家长需保持理性期待。有些婴儿天生外向,对互动反应热烈;有些则更为谨慎,需要更长时间适应。这与性格特质相关,而非能力问题。重要的是遵循婴儿的节奏,避免比较或强迫。例如,对于敏感型婴儿,可先通过镜子游戏、娃娃对话等方式练习社交,再逐步过渡到真人互动。

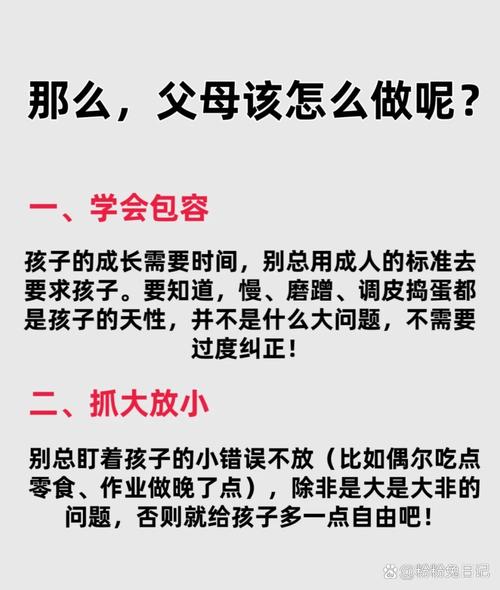

家长需警惕过度干预的陷阱。婴儿需要通过试错学习社交——被拒绝、困惑或短暂冲突都是发展过程中的正常现象。当婴儿们争夺玩具时,除非出现安全隐患,家长可先观察他们如何自己解决,再适时引导。这种有限的自主空间有助于培养婴儿的社交韧性和问题解决能力。

0-1岁婴儿的友谊建立是一个由内而外、由近及远的过程。家长的角色并非导演而是脚手架——提供安全基础、适当机会和及时支持,却将探索的主导权交还给孩子。当我们以耐心和智慧陪伴这段旅程时,终将见证那些咿呀学语中的互动萌芽,逐渐生长为未来人际关系的繁茂森林。