“孩子不打不成器”、“棍棒底下出孝子”,这些流传久远的古训,仿佛为许多父母手中的巴掌与棍棒披上古老而神圣的合法性外衣,当孩子调皮、顶撞或屡教不改时,那种瞬间涌起的怒火似乎唯有通过身体的责打才能迅速宣泄与“纠偏”,我们是否想过,这一巴掌下去,除了那短暂的“服帖”表象,究竟在孩子心灵深处刻下了什么?在科学日益照亮教育之路的今天,我们是否有勇气去审视和撼动这种根深蒂固的“打”的文化?

传统迷思的深层瓦解:那些为“打”辩护的苍白理由

“适度打一打,孩子才长记性”——这看似“中庸”的论调,实则暗藏危险误区,科学实证研究如明镜般照出残酷真相,美国心理学会资深研究员伊丽莎白·格肖夫博士(Elizabeth Gershoff)对过往62年间体罚研究的元分析(2002年及2015年更新)清晰揭示:哪怕所谓的“轻微”体罚(如打屁股),也与儿童日后显著增加的攻击性行为、反社会倾向、心理健康问题(焦虑、抑郁)以及更糟糕的亲子关系具有稳定而显著的相关性,所谓“适度”不过是自我安慰的幻象,伤害的种子一旦埋下,就可能在日后悄然萌发痛苦之芽。

“我小时候也被打,现在不也好好的?”——这是常见的经验主义辩护,然而个体幸存者偏差无法掩盖普遍规律,我们可能选择性遗忘童年被打时的恐惧、屈辱与无助,或者将性格中的某些缺陷(如易怒、缺乏安全感)视为理所当然,并未追溯到童年经历,更关键的是,时代已变,过去普遍的社会规范不能作为今日依旧合理的依据,今天我们对儿童权利、心理发展规律的认知远胜往昔,用过去的“未经审视的经验”指导现在的教育,无异于刻舟求剑。

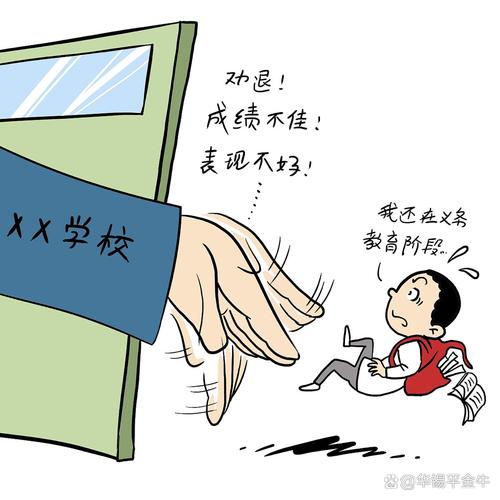

“不打,孩子岂不无法无天?”——这背后是对教育本质的极大误解,更是对自身教育智慧与耐心的不自信,它将“管束”与“暴力惩罚”错误地划上等号,有效的行为引导有赖于清晰一致的规则、积极正向的强化、符合儿童发展水平的合理后果承担(非体罚性),以及最重要的——建立在理解与信任基础上的沟通,将“打”视为维持秩序的唯一或最有效手段,反映了教育方法的贫乏与无力,当教育者只依赖恐惧控制,孩子内心真正理解和认同的秩序便无从建立。

巴掌的余震:体罚在孩子生命中刻下的伤痕

体罚绝非孤立事件,它像一粒投入孩子心湖的石子,激荡起持久而多层次的负面涟漪。

- 神经回路的塑造与扭曲: 每一次责打都是孩子大脑经历的强烈应激事件,恐惧会激活大脑的“威胁探测系统”(尤其是杏仁核),长期反复激活会削弱负责高级认知、情绪调节的前额叶皮层的健康发展,这并非抽象理论,研究表明,经历频繁体罚的儿童大脑某些区域的结构与功能可能出现可观测的改变,与情绪管理困难、冲动控制能力下降相关联,每一次责打,都在无形中重塑着孩子大脑中控制情绪与行为的精密神经通路。

- 情感世界的坍塌与扭曲: 孩子天然地依赖并渴望父母的关爱,当施予疼痛的恰恰是最应提供安全港湾的父母时,孩子内心世界便发生剧烈冲突,安全感的基石被撼动,取而代之的是深层的困惑、不信任甚至怨恨,这种“爱恨交织”的情感体验极易内化,成为未来人际关系(如难以建立健康的亲密关系)、自我认知(如低自尊、自我价值感低下)的隐患,当孩子本该敞开的内心因恐惧而封闭,教育便失去了最珍贵的土壤。

- 行为模式的模仿与传承: 孩子是天生的观察学习大师,父母用打骂解决问题,等于向他们示范:当遇到冲突、挫折或他人行为不合己意时,暴力是合理有效的解决途径,这直接增加了他们在与同伴相处、乃至未来自己成为父母后,使用攻击性行为的可能性,心理学中“代际传递”现象在此清晰显现——童年被体罚的经历,显著增加个体成年后对自己孩子实施体罚的风险,暴力的种子,就这样通过最亲密的关系悄然传递。

- 学习动力与认知发展的窒息: 体罚营造的是高压恐惧的环境,在这种氛围下,孩子的注意力被强烈的求生本能(如何避免再次挨打)所占据,而非专注于探索、理解规则本身的意义或发展内在的求知欲,久而久之,孩子可能仅仅为了避免惩罚而机械服从,丧失主动思考、承担责任的内在动力,更有甚者,为了逃避惩罚而学会撒谎、隐瞒,教育的目标是启发心智,体罚却筑起了恐惧的高墙,阻断了自主思考的阳光。

举起巴掌的手:探寻家长情绪失控的根源

当我们举起手,表面是惩戒孩子,深层却常常是自身无力感的爆发,在咨询室中,我一次次听见父母在情绪平复后吐露心声:“那一刻,我觉得自己好失败”、“除了打,我真的不知道还能怎么办”、“他那个样子,和我小时候一模一样,我简直气疯了!”——这些话语揭示了家长举起巴掌背后更为复杂的心路历程。

- 无力感的深渊: 当讲道理无效、耐心耗尽,家长会体验到强烈的挫败与无助,体罚有时成了挽回失控感、重拾掌控权的“最后一根稻草”——通过制造孩子的痛苦与屈服,暂时缓解自身强烈的无力焦虑,然而这种掌控只是虚幻的,它非但不能真正解决问题,反而在亲子间掘出更深的鸿沟。

- 原生家庭的烙印: 许多在打骂中长大的父母,即使理智上反对体罚,但在情绪被激烈引爆的瞬间,幼年习得的应对模式(打骂)会自动化地跳出来,仿佛刻在神经回路中的本能反应,一位母亲曾含泪诉说:“当我吼出那句和我妈当年一模一样的话时,我自己都惊呆了。”打破代际传递需要深刻的自我觉察与持续的学习。

- 社会压力的传导: “别人家孩子都那么乖”、“老师又投诉了”、“不能让孩子输在起跑线上”…… 这些来自社会比较、教育焦虑、工作压力的层层重负,像无形的鞭子抽打着父母,当焦虑累积到顶点,孩子的一个小问题就可能成为压垮骆驼的最后一根稻草,点燃那失控的怒火,父母的情绪风暴,往往是社会压力的折射。

替代巴掌的力量:通往积极管教的实践之路

摒弃体罚,绝非放任自流,而是转向更科学、更尊重、更有效的积极引导之道,这是一项需要学习、练习与坚持的技能:

- 情绪的觉察与冷却: 这是最关键的第一步,当你感觉怒火上涌、手要抬起时,请立刻给自己按下暂停键!果断离开现场几秒钟或几分钟,深呼吸十次,用冷水洗脸,或对自己说:“我现在很生气,我需要冷静一下再处理。” 向孩子坦诚:“妈妈/爸爸现在很生气,我需要一点时间冷静,我们等一下再谈。” 这既示范了情绪管理,也避免了在盛怒下做出伤害行为。教育者的第一课,永远是先安顿好自己的内心风暴。

- 沟通:连接而非对抗: 蹲下来,看着孩子的眼睛,尝试用平静的语气描述你所看到的行为(“我看到你把玩具扔得到处都是”),明确表达你的感受(“这让我很困扰,因为收拾起来很麻烦”),清晰地阐述你的期望(“我希望你能在玩完后把玩具放回盒子里”),避免指责性语言(“你怎么总是这么乱!”),专注于具体行为和解决方案,对于年龄小的孩子,用简单明了的语言,真正的沟通是搭建理解的桥梁,而非宣示权威的战场。

- 自然/逻辑后果的承担: 让孩子体验其行为带来的自然后果(如不吃饭会饿)或在尊重前提下施加相关的逻辑后果(如乱扔玩具,暂时失去玩该玩具的权利;在超市乱跑,需要坐在购物车里),关键在于后果与行为有直接关联、提前告知、态度坚定而平和(非羞辱),并给予孩子弥补的机会(如道歉、帮忙收拾),这让孩子在承担中学习责任,效果远胜于恐惧驱动的屈服。

- 积极关注与正向强化: 不要只在孩子做错事时才给予关注,当孩子表现出你所期望的行为时(如主动分享、认真完成作业、轻声说话),及时给予具体的表扬和鼓励(“谢谢你主动把玩具让给妹妹玩,这真体贴!”),建立积分制、奖励表(非物质奖励为主,如一次公园游玩、选择晚餐菜式)等,强化良好行为。抓住孩子“做对”的瞬间给予肯定,远比揪住错误反复责难更能塑造心灵。

- 设立清晰一致的规则与惯例: 与孩子一起(根据年龄参与度不同)制定简单、明确、合理的家庭规则和日常惯例(如睡前流程、屏幕时间),规则要少而精,确保孩子理解,家长需以身作则,并保持执行的一致性,清晰稳定的环境,能极大减少孩子的试探行为和家长的挫败感,当规则成为家庭的共同约定,而非父母的单方面命令,遵守便有了内在动力。

寻求支持:你不是孤军奋战

改变根深蒂固的行为模式充满挑战,当你感到困难重重时,

- 自我关怀: 允许自己不完美,犯错后,真诚地向孩子道歉(“对不起,妈妈刚才不该吼你/打你,是我没控制好情绪”),这是修复关系、示范责任担当的宝贵机会,照顾好自己身心,是成为好父母的基础。教育者也需要被理解与原谅。

- 寻求专业帮助: 如果感觉自己情绪管理极度困难,或亲子冲突已严重影响到家庭生活和孩子的状态,不要犹豫,积极寻求帮助,心理咨询师、家庭教育指导师能提供个性化的支持、情绪管理技巧和亲子沟通策略,专业帮助并非软弱,而是智慧与负责任的选择。

- 构建支持网络: 与伴侣、信任的亲友坦诚沟通你的困扰和改变意愿,寻求理解与支持,加入积极教养的读书会、父母课堂或线上社群,与有共同目标的父母交流经验、互相鼓励,养育之路,需要同行者的温暖目光。

巴掌落下的瞬间,制造了短暂而虚妄的服从假象,却在孩子心灵深处埋下了恐惧、疏离与暴力的种子,教育最深邃的力量,从来不是来自恐惧的鞭策,而是源于理解的光芒、尊重的土壤、信任的纽带和智慧的引导。

当我们放下举起的手,我们并非放弃了管教的责任,而是选择了更艰难却更光明的道路——以耐心代替怒火,以沟通代替压制,以理解代替恐惧,这条路需要父母持续的学习、深刻的反思和不懈的坚持,但它通向的是孩子健全的人格、温暖的亲子关系和一个更少暴力、更多理解的美好未来。

教育真正的力量,不在于制造顺从,而在于点燃心中的光。