深夜的客厅,手机屏幕的微光映照着一张焦虑的脸,李女士又一次点开了女儿的微信——那些跳跃的聊天记录如同悬疑小说般牵引着她,当女儿愤怒地举着“侵犯隐私”的纸条摔门而出时,李女士陷入困惑:在危险四伏的网络丛林里,家长“偷看”孩子的微信,究竟是守护还是伤害?这道数字时代的亲子难题,正在无数家庭中无声上演。

理解焦虑:家长“越界”背后的安全恐慌

家长的指尖滑向孩子微信的密码,背后远非简单控制欲作祟。

-

数字深渊的恐惧: 网络霸凌的暗影、陌生网友的邀约、扭曲价值观的渗透、有害信息的侵蚀…虚拟世界隐藏着真实危险,一项针对初中生的调查显示,超过30%的孩子遭遇过网络骚扰,而仅有不到一半的孩子会主动告知父母,家长如同站在悬崖边的守望者,试图用“偷看”筑起一道防护墙。

-

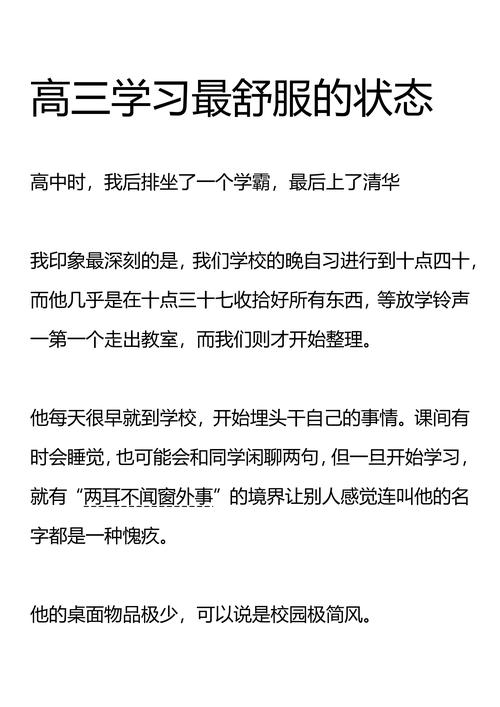

学业迷失的警报: 当孩子深夜仍沉浸于群聊、频繁刷朋友圈、因手机分神导致成绩下滑,家长担忧“微信依赖”正吞噬宝贵的学习时间与专注力,课堂走神、作业拖延,屏幕里闪烁的社交诱惑让无数家长焦虑不已。

-

沟通失效的挫败: “最近怎么样?”——“还行。” “学校有事吗?”——“没。” 当日常沟通沦为空洞仪式,当孩子紧闭心门,家长感到被隔绝于孩子的真实世界之外。“偷看”成为绝望中试图破译孩子心灵密码的无奈之举。

被刺破的隐私茧房:孩子世界的无声地震

当家长的指尖侵入孩子的微信疆域,孩子体验到的却是世界根基的动摇。

-

隐私:成长的核心支柱轰塌: 心理学家埃里克森指出,青春期是构建“自我同一性”的关键期,微信记录如同少年的私密日记,承载着他们尝试独立思考、建立社交身份、探索情感关系的珍贵过程,强行闯入这片心灵试验场,无异于剥夺他们练习自主与决策的安全空间,一个被母亲频繁查看微信的高中男生在咨询中坦言:“我感觉自己像个透明人,没有角落是真正属于我的。”

-

信任基石崩裂的连锁反应: “偷看”一旦暴露,最直接的毁灭性后果是信任关系的坍塌,孩子感到被欺骗、被监视,强烈的背叛感将促使他们筑起更高的心墙,采用更隐蔽的沟通方式(如使用加密应用、定期删除记录),甚至彻底关闭与父母交流的渠道,这种裂痕往往需要漫长的时间和巨大的努力才可能弥合。

-

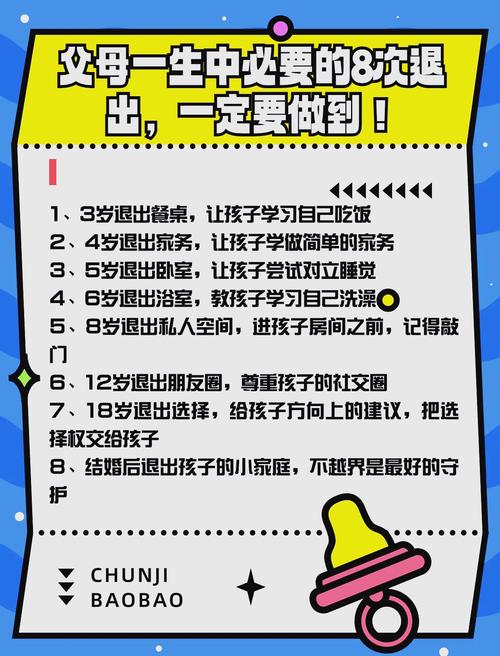

自主能力发展的桎梏: 成长的本质是逐步掌握对自己生活的决策权,当父母通过监控替代了本应进行的风险识别教育、隐私保护引导和社交边界建立,孩子便丧失了在安全范围内试错、反思、学习自我保护的机会,长期被“全景监控”的孩子,要么变得极度依赖,缺乏独立判断力;要么在压抑后产生更强烈的叛逆,在脱离监控后更容易行为失控。

法律与伦理的天平:监控的模糊地带

法律虽未明令禁止家长查看未成年子女手机,但《未成年人保护法》强调尊重未成年人隐私权,联合国《儿童权利公约》更明确指出,儿童享有隐私权及对其信件、通讯的保密权,家长基于监护职责的查看权,与孩子日益增长的隐私权之间,存在需要谨慎权衡的张力,从伦理角度审视,“偷看”本质上是一种基于不平等的权力行使,真正的教育尊重应如春风化雨,而非依靠窥探和强制,信任的建立,必须基于相互尊重的人格平等基础之上。

重构数字时代的亲子信任:替代“偷看”的智慧之道

与其在“偷看”的泥潭中挣扎,不如共同构建透明、尊重、赋能的数字新契约:

-

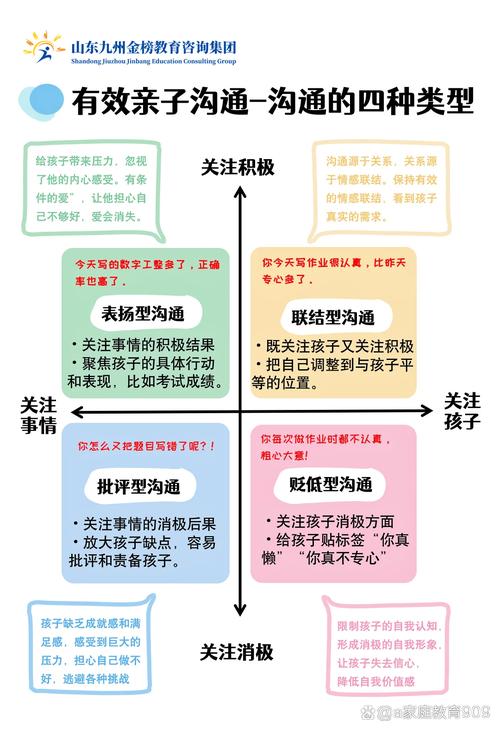

开放沟通,共筑规则: 与孩子坦诚讨论网络风险(如信息泄露、网络诈骗、情感陷阱),共同制定清晰、双方认可的电子设备及微信使用家庭公约,明确哪些情况属于合理关切(如深夜长时间聊天影响作息),家长可以如何“知晓”而非“窥探”(如了解在线时长而非具体聊天内容),赋予孩子参与规则制定的权利,大幅提升其遵守意愿。

-

安全赋能,提升韧性: 将精力转向教授孩子核心数字素养:如何设置强密码并保护隐私?如何识别钓鱼链接和可疑信息?遭遇网络霸凌应如何截图取证并寻求帮助?如何批判性评估网络信息?推荐使用微信自带“青少年模式”或家庭守护功能,侧重于时间管理和内容过滤,而非聊天监控,安全能力是孩子行走数字世界的盔甲,远比被动保护更持久有效。

-

营造港湾,赢得倾诉: 关键在于让孩子深信:家是安全的避风港,父母是可靠的盟友而非判官,当孩子遭遇网络困境时(如被陌生人骚扰、在群里被嘲讽),首要反应是倾听、理解、支持,而非指责“早就告诉过你”或立即施加惩罚,这种无条件接纳的环境,才能鼓励孩子在遇到真正危险时主动向父母敞开心扉,一位成功转变的母亲分享:“当我停止质问‘你和谁聊天’,转而关心‘今天有遇到让你开心或困扰的事吗’,女儿反而开始主动分享她的网络见闻。”

信任的微光:照亮数字迷宫的出口

偷看孩子微信,如同饮鸩止渴,它或许能带来片刻掌控的安全幻觉,却以侵蚀亲子信任、阻碍孩子自主发展、激发更隐蔽的对抗为惨痛代价,在数字迷雾弥漫的当下,教育的智慧在于勇敢地放下“全知全能”的执念,承认我们无法也不应监控孩子的每一寸数字足迹。

真正的守护不是筑起铁幕般的监视之墙,而是点燃信任的灯火,照亮共同前行的道路,当我们把精力投向开放的对话、规则的共商、能力的培养和港湾的营造,我们给予孩子的将不仅是即时的安全,更是受益终身的数字素养、明智的判断力与坚固的亲子联结。

指尖悬停之际,选择信任而非窥探,这需要父母的勇气与智慧,因为教育的终极目标,从来不是培养一个永远在监控下“安全”的附庸,而是塑造一个在自由与责任中学会独立行走、在信任与尊重中懂得回馈关怀的健全灵魂,在这条荆棘与鲜花并存的路上,唯有信任的微光,能穿透数字迷宫的黑暗,照亮两代人共同成长的未来。

信任不是对危险的盲目,而是对成长力量的深沉托付——在放手与守护之间,藏着教育的真谛。