小明刚满十岁,最近他妈妈发现抽屉里的零用钱少了,当被询问时,孩子眼神躲闪,咬紧嘴唇,一口咬定“我没拿”,可就在他裤袋里,几张皱巴巴的纸币却悄悄探出了头,妈妈一时气急,扬起的手掌悬在半空——打,还是不打?这个场景在多少家庭中反复上演,将多少父母推入教育方法的痛苦挣扎里?

孩子撒谎,尤其是十岁左右的孩子撒谎,其背后动机复杂微妙,远非一个简单的“坏”字可以概括:

- 逃避惩罚的恐惧: 最直接的原因莫过于孩子预见到自己行为可能带来的负面后果——父母的怒气、老师的批评、某项权利被剥夺,撒谎在此刻成为一面仓促举起的脆弱盾牌。

- 渴望关注与认可: 有时孩子会编织脱离现实的“成就”,只为在同伴或长辈眼中显得更“特别”或“厉害”,这种为获得关注而编造的谎言,折射出未被满足的情感需求。

- 避免尴尬与压力: 当孩子担心无法达到外界期望,或害怕暴露自身弱点(如学业困难、社交挫折)时,虚构一个“更理想”的自我便成了回避尴尬的保护壳。

- 界限探索与幻想模糊: 十岁孩子认知能力迅速发展,想象力旺盛,有时可能模糊了真实经历与内心渴望之间的界限,他们的“故事”可能并非刻意欺骗,而是内心世界的外显。

体罚,尤其针对撒谎行为的体罚,是饮鸩止渴,其后果深远且极具破坏力:

信任的双向坍塌: 当父母用打骂回应撒谎时,孩子接收到的核心信息是:“我的感受和处境不被理解,只有恐惧能控制我。” 孩子不仅没有学会诚实的价值,反而会更娴熟地隐藏真相以避免皮肉之苦,这直接摧毁了亲子之间最珍贵的信任基石——孩子不再相信父母是安全的倾诉对象,父母则陷入“孩子下次撒谎会更隐蔽”的焦虑循环,一个女孩因恐惧父母失望,持续编造考试分数,最终在信任崩塌的废墟里,父母面对她真实的成绩单只剩错愕与更深的隔阂。

情绪与行为的恶性循环: 美国儿科学会(AAP)基于大量研究明确指出,体罚非但不能纠正不良行为,反而显著增加儿童的攻击性、反社会行为、焦虑和抑郁风险,孩子从父母处习得一个扭曲的逻辑:当不满或认为他人犯错时,暴力是合理的解决途径。 这极易催生校园欺凌或未来人际关系中的暴力倾向,长期处于恐惧中的孩子,大脑中负责压力反应的杏仁核持续活跃,而负责理性思考和自我控制的前额叶皮层发育可能受阻,情绪管理能力受损。

道德内化的失败: 瑞士著名心理学家皮亚杰强调,儿童的道德认知发展从“他律”(依靠外部规则和惩罚)逐渐走向“自律”(内化道德准则),体罚将孩子的行为动机牢牢钉在“避免挨打”这一外部恐惧上,阻碍了其理解“撒谎为何错误”以及“诚实本身的内在价值”,孩子学会的是“不被抓到就行”,而非对诚信的认同,一个因撒谎被打的孩子,可能下次会更小心地消灭“证据”,而非内心真正拒绝撒谎行为本身。

自尊的隐形伤痕: 频繁的打骂向孩子传递着“你是个坏孩子”、“你无可救药”的否定性评价,这种持续的贬低会严重侵蚀孩子的自我价值感和自尊心,低自尊的孩子更容易陷入习得性无助,或在未来采用更极端的方式(如更复杂的欺骗、叛逆行为)来寻求存在感或证明自己,陷入更深的负面行为泥潭。

放下戒尺,我们如何科学、有效地引导孩子走向诚实?

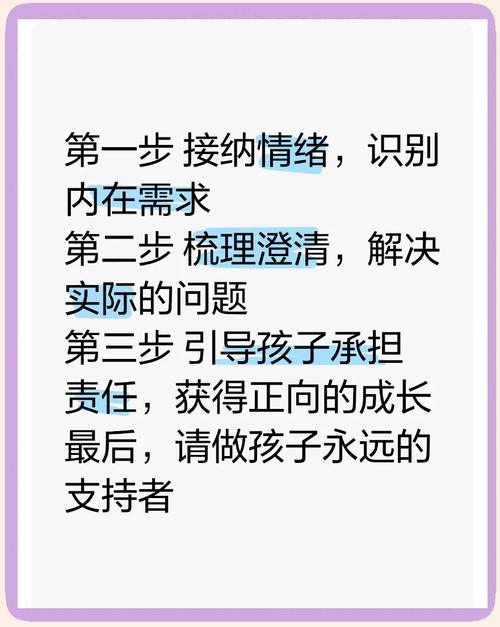

营造安全的“真话”环境——信任是沟通的基石: 核心在于让孩子深信,即使他做错了事,坦诚带来的结果(需要承担的合理后果) 也远好于谎言被戳穿后的局面,这需要父母在面对孩子的错误时,首先控制自己的激烈反应(愤怒、极度失望),可以明确告诉孩子:“我很高兴你选择告诉我真相,这需要勇气,让我们一起来看看怎么解决这个问题。” 重点在于将“错误行为”与“孩子本人”分开评价——批评行为,而非否定人格,当孩子主动承认打破了花瓶,比起斥责“你总是毛手毛脚!”,不如说:“谢谢你告诉我,打破东西确实让人沮丧,我们一起想想怎么清理,以后怎么避免?”

深度探寻“谎言”背后的故事——看见行为背后的需求: 当发现孩子撒谎时,按下暂停键,先别急于质问或惩罚,尝试用平静、关切的态度沟通:“能告诉我发生了什么吗?”、“你当时是怎么想的?”、“是不是担心什么?” 这种不带审判意味的探寻,旨在理解孩子撒谎的具体情境和驱动力(是害怕?是想获得表扬?是遇到困难?),只有找到根源,才能对症下药,若孩子因害怕数学考试失败而谎称作业简单,那么帮助他克服学习困难、降低对失败的恐惧,远比惩罚撒谎本身更治本。

设定清晰、合理且一致的后果——让责任落地: 不体罚,不等于无后果,后果应与撒谎行为本身有逻辑联系,旨在弥补过失、学习责任。

- 为掩盖打碎东西而撒谎?需用自己的零花钱赔偿部分损失,并参与清理。

- 为逃避作业而撒谎?需在监督下补完作业,并可能暂时失去部分娱乐时间。

- 为获得关注编造故事?需帮助做一些实事(如参与社区小义工)来体会真实成就的价值。 关键点:提前告知规则(“我们家重视诚实,如果撒谎,可能需要承担XX后果”),保持一致性(不能今天罚明天就不罚),后果执行时态度坚定而平静(非情绪化报复),并在后果完成后翻篇,给予孩子重新开始的机会。

聚焦“解决问题”而非“追究罪责”——面向未来的建设性态度: 把对话的重心从“你为什么骗我?”(追究过去)转向“现在事情已经发生了,我们怎么一起解决?”(建设未来),引导孩子思考撒谎对他人(如被冤枉的同伴、失望的父母)的影响,以及诚实沟通如何能带来更好的结果,可以和孩子进行角色扮演,练习在类似情境下如何用诚实的方式表达和应对。

做诚实的榜样——身教胜于千言万语: 孩子是敏锐的观察者,父母在日常生活中是否遵守承诺?是否为了图省事而找借口(如装病请假)?是否在孩子面前夸大其词?我们的点滴言行都在为孩子定义“诚实”的模样,勇于在孩子面前承认自己的疏忽或错误(“对不起,妈妈刚才答应你的事忘记了,是我的错,我们现在去做吧”),是最有力的诚实教育。

善用工具,积极强化——巩固正向行为: 对于年幼或需要额外鼓励的孩子,可以引入“诚实记录表”,当孩子主动承认错误或坦诚面对困难时,给予具体表扬或一个小奖励(非物质化,如一个拥抱、一次选择家庭活动的权利、一个“诚实勋章”),重点在于及时、具体地肯定“诚实”的行为本身。

教育如同培育一棵树,体罚如同粗暴地修剪枝干,表面似乎立竿见影,却损伤了内在的生机与向上伸展的渴望,十岁孩子每一次看似错误的谎言背后,都藏着他们尚未成熟的心智在复杂世界中的摸索、恐惧或未被听见的诉求。

当我们放下高举的手掌,以冷静而坚定的态度引导孩子面对错误、理解诚实的力量,我们不仅在解决一次撒谎事件,更是在孩子心中播下一颗种子——关于责任、信任与勇气的种子,它将在岁月中缓慢生长,最终在孩子心中形成比任何恐惧更有力量的道德罗盘。

真正的教育,不是以恐惧迫使孩子顺从于眼前的规则,而是以智慧与耐心,点亮他们心中那盏名为“品格”的灯,照亮未来漫长人生中每一个需要诚实与勇气的十字路口,不打,也能教好;理解,方能致远。