在幼儿园的沙坑旁,五岁的阳阳突然抢过同伴的铲子,当对方试图要回玩具时,他举起拳头重重砸在小朋友肩上,类似的场景正在无数家庭和校园反复上演:根据中国儿童发展中心2023年的调查报告,3-6岁儿童中持续性攻击行为的发生率已达17.8%,较五年前上升了4.3个百分点,这个看似简单的肢体冲突现象,实则折射着儿童心理发展、家庭教育、社会环境等多重因素交织的复杂图谱。

心理发展视角下的攻击性表达 在2-3岁幼儿的成长轨迹中,语言表达能力与肢体动作发展存在显著的时间差,这个阶段的孩子平均掌握词汇量不足500个,当遇到玩具被抢、游戏受阻等冲突时,往往陷入"有口难言"的困境,北京师范大学发展心理学实验室的观察数据显示,68%的肢体冲突事件发生在幼儿试图表达"这是我的""我也想玩"等诉求时,此时挥动的小拳头,本质上是尚未成熟的语言系统的替代性表达。

随着自我意识觉醒,3-4岁儿童开始建立明确的物权概念,上海儿童医学中心的追踪研究发现,这个阶段孩子对"我的"物品的守护本能达到峰值,当成人强制要求分享时,有41%的幼儿会出现拍打、推搡等防卫行为,这种看似攻击性的举动,实则是儿童在构建自我边界过程中的本能反应,如同小动物用爪子标记领地般自然。

家庭教养模式的镜像折射 在过度保护的教养环境中,孩子容易形成"宇宙中心"的认知偏差,广州某私立幼儿园的案例研究显示,长期享受"特权待遇"的儿童,在集体环境中遭遇需求延迟满足时,出现攻击行为的概率是普通儿童的2.3倍,这些孩子将肢体冲突视为获取资源的快捷方式,实质是家庭教养模式在社会化过程中的投射。

更值得警惕的是暴力代际传递现象,首都师范大学家庭教育研究所的追踪调查揭示,目睹父母肢体冲突的儿童,三年内出现攻击行为的风险增加87%,这些孩子的大脑杏仁核长期处于应激状态,神经系统将攻击性反应默认为解决问题的常规路径,某7岁持续攻击性个案的治疗记录显示,其模仿父亲挥拳动作的相似度高达92%。

社会环境中的学习与适应 当代儿童接触电子屏幕的年龄已提前至10个月,暴力元素的渗透防不胜防,香港大学媒体研究中心的实验表明,观看10分钟含有打斗镜头的动画片后,4-5岁儿童在自由游戏时段出现模仿行为的比例提升46%,这种替代性强化机制,使孩子误将虚拟世界的冲突解决方式移植到现实社交中。

在同伴互动中,攻击行为有时会异化为社交货币,南京某融合幼儿园的观察记录显示,某些儿童会通过"展示力量"来建立社交地位,一个典型案例中,5岁的明明通过拍打同学后背的方式,两周内获得了游戏领导权,这种行为模式的形成,往往源于孩子对群体权力结构的朴素认知。

特殊需求的非典型表达 部分攻击行为可能是感统失调的求救信号,杭州某儿童发展中心的数据显示,触觉防御型儿童遭遇意外触碰时,出现攻击性反射的概率是普通儿童的5.8倍,这些孩子的神经系统如同裸露的电线,轻微的刺激就可能引发过激反应,曾有位6岁男孩持续拍打同学,最终被诊断为前庭觉调节障碍,经感统训练后攻击行为减少83%。

心理压力导致的攻击性更需引起重视,成都某心理咨询机构的案例库中,32%的儿童攻击行为与焦虑情绪相关,有个典型案例是刚经历父母离异的女孩,其抓咬行为发生频率与探望父亲的时间呈负相关,这类攻击本质上是孩子内心风暴的外化表现,是呐喊求助的特殊语言。

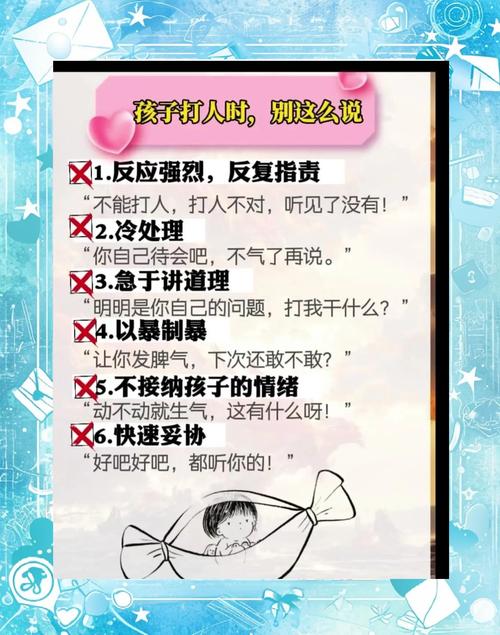

解决路径需要多维共建:家长要成为情绪管理的示范者,用"我看到你很生气"代替训斥;教师应设计冲突解决工作坊,将对抗转化为协商;医疗机构需建立发展性评估体系,区分阶段性问题与病理现象,重要的是理解每个攻击行为背后的诉求——可能是对关注的渴望,对控制的试探,或是无助的呐喊,当我们读懂这些行为密码,就能将冲突现场转化为成长课堂,帮助孩子搭建起通往文明社会的桥梁。

在这个急遽变迁的时代,儿童攻击行为犹如一面棱镜,折射出整个教育生态系统的光谱,破解这个密码需要教育者保持科学理性和人文温度的双重自觉,既要警惕将正常发展行为病理化,也要避免对潜在问题的放任自流,唯有如此,我们才能真正实现从行为矫正到心灵培育的教育跃迁。