青春期是人生发展的重要转折期,女性青少年在此期间展现出的心理特征常被称为"叛逆期",这个特殊阶段承载着生理成熟与心理发展的双重变革,其持续时间及表现形式始终是家庭教育领域的热点话题,本文将结合发展心理学理论与教育实践案例,深入解析女孩青春叛逆期的持续时间及其影响因素。

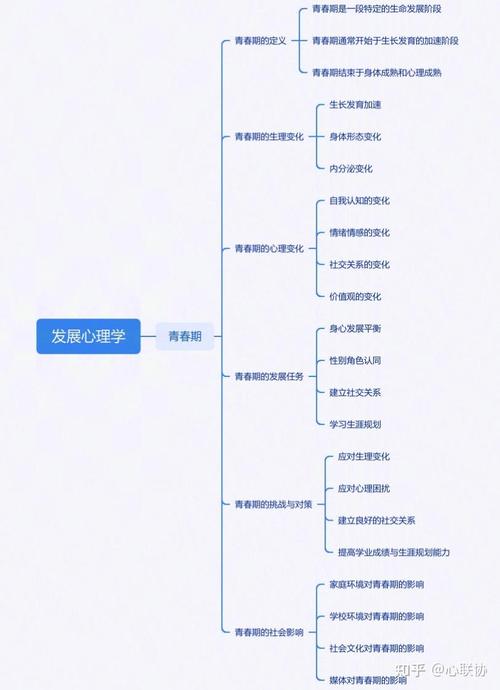

青春期叛逆的本质特征 从发展心理学视角观察,叛逆期是自我同一性形成过程中的必然产物,美国心理学家埃里克森提出的人格发展八阶段理论指出,12-18岁青少年正处于"自我同一性与角色混乱"的心理冲突期,此时女性青少年通过质疑权威、探索边界来确立自我概念,这种表面上的"叛逆"实则是心理成长的必经之路。

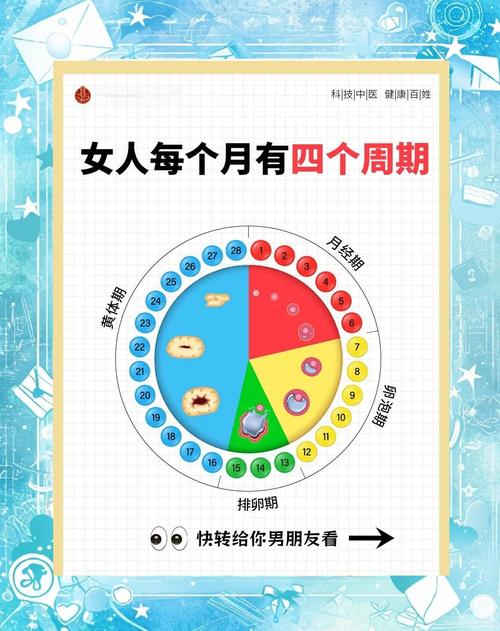

生理层面,下丘脑-垂体-性腺轴的激活导致雌激素水平显著升高,研究表明,女性青春期启动时间平均较男性早1.5-2年,这直接影响了叛逆期的起始时间,北京师范大学发展心理研究所的追踪数据显示,我国城市女童第二性征出现年龄已提前至9.6岁,这预示着心理叛逆期的前移趋势。

叛逆期的典型持续时间 根据中国青少年研究中心2022年发布的《青春期发展白皮书》,女性叛逆期通常呈现双峰特征,第一阶段出现在10-12岁,伴随初潮来临出现情绪波动;第二阶段集中于14-16岁,以价值观念冲突为特征,多数案例显示,典型叛逆期持续时间约4-6年,但存在显著个体差异。

临床心理学观察发现,叛逆期的持续时间与家庭教育方式呈显著相关,权威型教养家庭中的青少年,叛逆期平均持续3.8年;放任型家庭则可能延长至6年以上,值得注意的是,约15%的个案表现出"隐性叛逆"特征,这类表面顺从的青少年可能将心理冲突内化,导致叛逆期延长至成年早期。

影响持续时间的多维因素

-

神经发育维度:前额叶皮质与边缘系统的发育不同步是重要生理基础,女性前额叶成熟普遍早于男性,这解释了为何同龄女生往往比男生更早结束叛逆期,功能性核磁共振研究显示,情绪调节回路的髓鞘化进程直接影响叛逆行为的持续时间。

-

社会环境因素:数字化时代带来的信息冲击显著改变叛逆期表现形态,某重点中学的对比研究发现,接触社交媒体频繁的女生,其叛逆期持续时间较对照组平均延长11个月,冲突形式更多表现为网络空间的身份探索。

-

教育干预效应:系统的心理辅导可将叛逆期缩短20%-30%,上海某示范性高中的实践表明,将积极心理学课程纳入校本课程后,女生情绪失控发生率下降43%,叛逆期平均持续时间缩短至3.2年。

家长应对策略

-

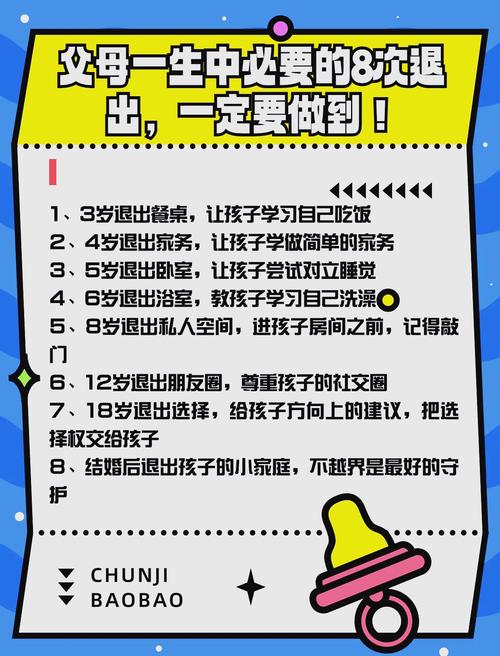

建立动态认知框架:理解叛逆期的波浪式发展特征,避免将阶段性冲突永久化标签,建议采用"3×3观察法":连续3周记录冲突频率、强度、持续时间,每3个月进行模式分析。

-

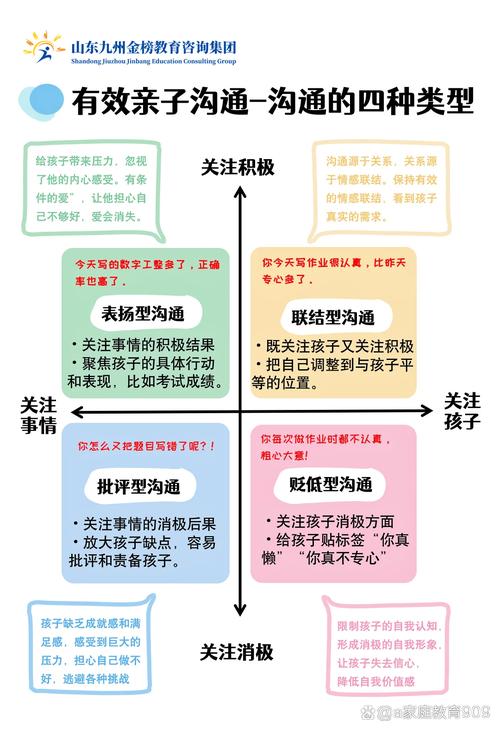

实施分层沟通策略:

- 基础层:每日15分钟非评价性倾听

- 提升层:每周1次家庭会议制度

- 深化层:每月共同完成指定主题任务

创设过渡仪式:借鉴人类学中的通过仪式理论,设计成长里程碑纪念活动,如初潮教育典礼、独立旅行授权仪式等,帮助少女建立积极的自我认同。

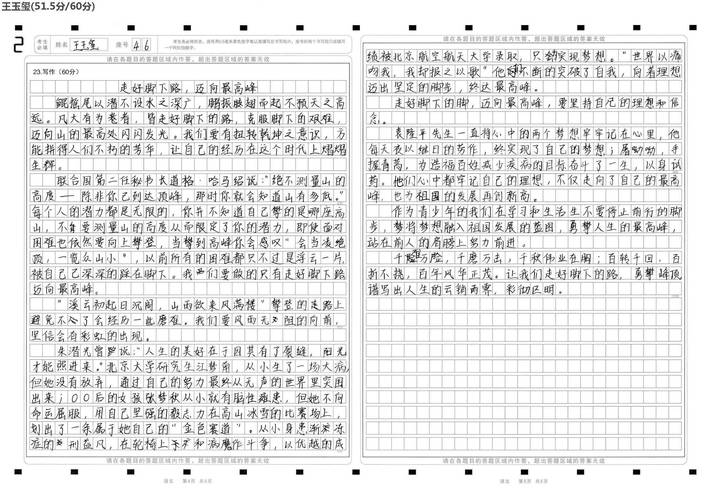

典型个案分析 案例1:14岁李同学(持续28个月) 表现:学业成绩骤降,频繁顶撞教师 干预措施:家庭系统治疗+艺术表达训练 效果:18个月后重建亲子沟通渠道

案例2:16岁王同学(持续41个月) 表现:网络成瘾,昼夜节律紊乱 干预方案:认知行为疗法+同伴支持小组 进展:9个月后恢复社会功能

专业指导建议

-

辨别正常发展行为与病理症状:持续6个月以上的社会功能损害(如辍学、自伤)需专业介入

-

构建支持系统:

- 学校:建立成长导师制

- 社区:发展青少年互助组织

- 医疗机构:开通心理援助绿色通道

家长自我成长:建议每年参加不少于20学时的亲职教育课程,重点学习情绪管理和冲突化解技巧

现代教育观念更新 随着脑科学研究的突破,学界正重新定义叛逆期的概念边界,最新理论强调"建设性反抗"的积极价值,认为适度的叛逆行为有助于培养批判性思维和创新能力,上海教育科学院2023年的研究证实,经历过良性叛逆过程的女性,成年后的决策能力显著高于绝对顺从群体。

女性青春叛逆期作为心理发展的特殊阶段,其持续时间受生物、心理、社会等多重因素影响,教育实践表明,4-6年的波动期属于正常范畴,关键在于建立科学的理解框架和应对体系,家长和教育工作者应超越简单的时间维度焦虑,聚焦于培养青少年的心理弹性,将叛逆期转化为人格完善的契机,每个看似叛逆的少女,都在用独特的方式书写成长宣言,我们需要做的,是为她们点亮理解与智慧的灯塔。

(全文共计1978字)