"妈妈是坏蛋!我要把你的口红都折断!"七岁的朵朵把母亲梳妆台上的化妆品扫落在地,这个场景让无数家长困惑:天真烂漫的孩子为何会产生如此强烈的报复心理?儿童心理学研究表明,超过68%的学龄期儿童曾出现过报复性行为倾向,这背后折射出的心理密码值得每位教育者深思。

报复心理的真相:未被听见的呐喊 在北京市某重点小学的心理咨询室档案中,记录着这样一则案例:三年级学生小杰连续三周在同学水杯里倒粉笔灰,起因竟是班主任当众撕毁了他的绘画作品,这个看似恶劣的报复行为,实则是自尊受损后的绝望反击。

瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,7-11岁儿童正处于"具体运算阶段",他们的道德判断开始从"结果论"转向"动机论",但情绪调节能力仍不成熟,当感受到不公或伤害时,报复往往成为最直接的宣泄方式,此时若简单定义为"品德问题",将错过最佳教育时机。

教育者的照妖镜:你的反应决定结局 某培训机构曾进行过为期三个月的追踪观察:当教师以"以牙还牙"的方式处理学生冲突时,班级报复事件发生率上升42%;而采取"情感引导法"的班级,类似事件减少67%,这组数据揭示一个真理:成年人的应对方式直接影响儿童行为模式的发展。

常见的三种错误应对:

- 高压镇压:"再敢这样看我怎么收拾你!"(激发对抗)

- 道德绑架:"你这样对得起爸爸妈妈吗?"(加重愧疚)

- 冷处理:"小孩子闹脾气不用理"(加深隔阂)

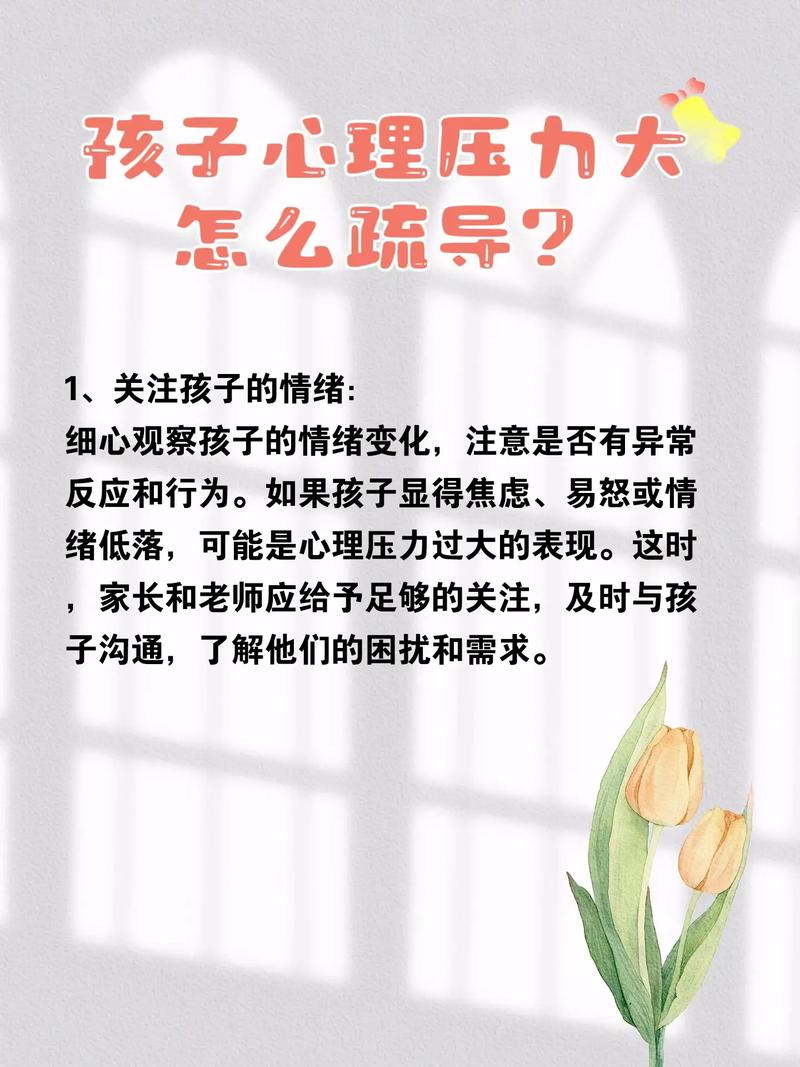

破解密码的五把钥匙 第一把钥匙:建立情绪安全区 案例:9岁的航航因弄坏同学玩具遭索赔,将对方书包扔进垃圾桶,心理教师没有立即批评,而是带他到情绪角:"我能感觉到你现在很生气,可以告诉我发生了什么吗?"20分钟后,航航主动提出要道歉。

操作方法: • 设置家庭/教室"冷静角",配备减压玩具 • 使用"情绪温度计"帮助孩子量化感受 • 每日15分钟"专属对话时间"

第二把钥匙:重构认知视角 当10岁的莉莉故意打翻妹妹的积木时,父亲没有指责,而是问:"你觉得这样做能让妹妹明白你的感受吗?有没有更好的方法?"这种启发式提问帮助孩子跳出报复循环。

认知重构四步法:

- 描述行为:"我看到你把妹妹的玩具藏起来了"

- 探寻动机:"是不是觉得最近妈妈陪妹妹时间太多?"

- 共情理解:"被忽视的感觉确实不好受"

- 引导解决:"我们一起想想怎么让妈妈知道你的需要"

第三把钥匙:修复关系的艺术 在南京某国际学校,教师会引导冲突双方完成"修复四部曲":

- 说出感受:"当你...时,我觉得..."

- 承认影响:"我的行为让你感到..."

- 表达歉意:"我为...道歉"

- 共同解决:"我们可以这样改进..."

第四把钥匙:后果教育的智慧 避免惩罚性后果:"再打架就不许看电视" 改为相关性后果:"我们需要一起打扫因争执弄乱的房间" 并补充建设性任务:"请你们合作完成这份友谊手账"

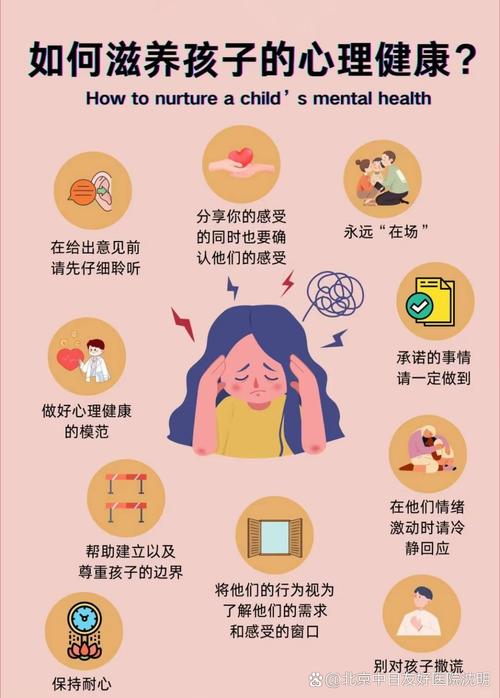

第五把钥匙:预防性心理建设 • 定期进行"假如..."情景模拟 • 建立"情绪日记"培养自我觉察 • 通过角色扮演训练换位思考

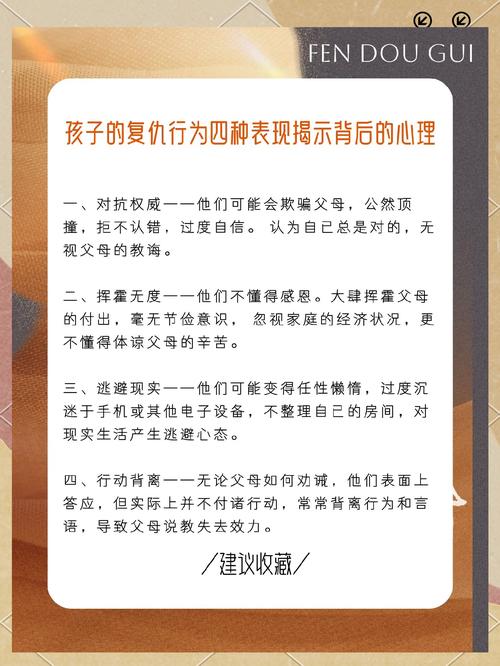

警惕隐性报复:那些被忽视的信号 报复心理并非都表现为激烈对抗,更多时候以隐秘形式存在: • 突然抗拒曾经喜欢的兴趣班 • 故意拖延写作业速度 • 反复"忘记"家长叮嘱 • 过度讨好背后的消极抵抗

上海儿童医学中心2019年的研究显示,持续性头痛、腹痛等躯体化表现中,有31%与隐性报复心理相关,这些"无声的呐喊"更需要教育者敏锐觉察。

根源追溯:家庭生态系统的自检 当8岁的昊昊持续捉弄邻居宠物时,心理医生发现根源在于父亲常以"再捣乱就不要你了"作为管教方式,儿童行为问题往往是家庭关系的投影仪,提醒家长需要审视:

• 是否经常使用威胁性语言? • 教育方式是否存在双重标准? • 夫妻争执时是否恰当处理? • 是否给予孩子足够的决策空间?

特别警示:当报复演变为攻击性 虽然多数报复行为属于正常心理发展过程,但出现以下情况需专业干预: • 持续6周以上的报复行为 • 伴随自残或虐待动物 • 出现反社会行为倾向 • 合并睡眠障碍或食欲改变

北京师范大学发展心理研究所建议,此时应联系学校心理教师或专业机构,进行系统评估和干预。

儿童报复心理如同春日里突然袭来的倒春寒,看似反常实则是成长必经的考验,当我们放下"以暴制暴"的本能反应,转而在孩子心中播撒理解的种子,终将收获理性解决问题的智慧之花,每个报复行为背后都藏着一句未被听见的"请看看我",而教育者的使命,就是温柔而坚定地回应:"我在这里,我愿倾听。"