揭开叛逆期真相的面纱

在上海市某重点中学的心理咨询室里,13岁的小雨正在用指甲反复划着咨询师的记事本:"他们总说我变坏了,可我只是想穿自己喜欢的衣服。"这个案例折射出当下教育领域普遍存在的认知误区:将青少年特定年龄段的正常发展现象简单定义为"叛逆期"。

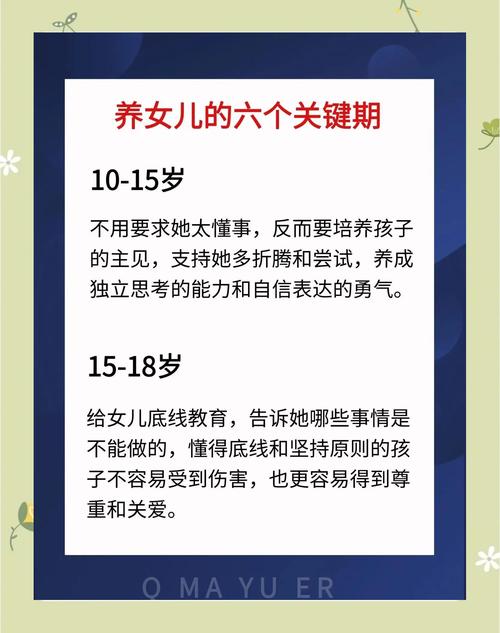

从发展心理学角度而言,所谓的叛逆期本质上是青少年建立自我同一性的必经阶段,美国心理学家埃里克森提出的心理社会发展理论明确指出,12-18岁是个体形成自我认同的关键期,对女孩而言,这个阶段往往伴随着生理发育加速带来的心理震荡,世界卫生组织最新研究数据显示,全球女孩青春期启动平均年龄已提前至9-13岁,这直接导致心理叛逆期呈现明显的前移趋势。

中国青少年研究中心2022年发布的《青春期发展白皮书》显示,我国城市女孩出现叛逆特征的年龄中位数为10.5岁,较十年前提前了1.8岁,这种变化与营养改善、信息爆炸、社会期待变迁等综合因素密切相关,值得关注的是,约23%的受访女孩在8岁时已显现早期叛逆特征,主要表现为对父母权威的试探性挑战。

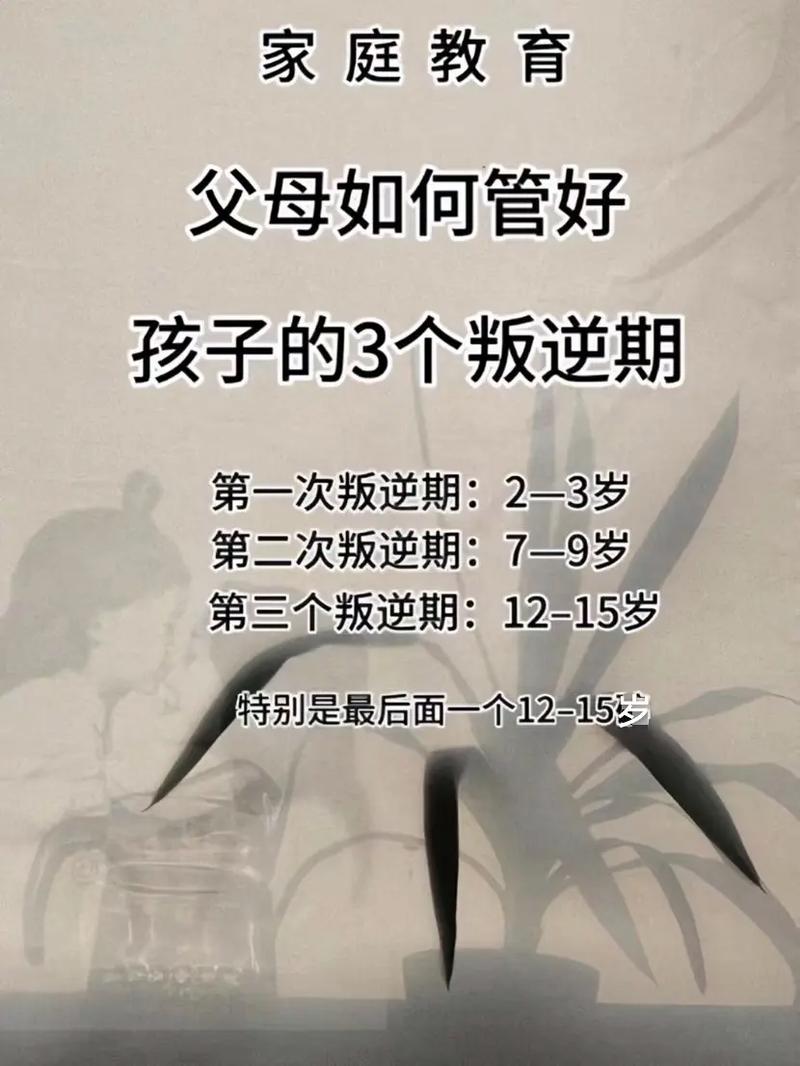

成长图谱:叛逆期的三阶段解析

萌芽期(8-10岁):自我意识的破土

这个阶段的女孩开始形成"小大人"心理,北京师范大学儿童发展研究所的跟踪研究发现,78%的9岁女孩会出现以下特征:

- 对衣着搭配产生明确主张

- 开始质疑父母的部分决定

- 注重同伴群体的认同感

- 出现间歇性的情绪波动

典型案例:杭州某小学三年级女生坚持每天自己搭配服装,即使与天气不匹配也拒绝改变,这实际上是自主意识觉醒的信号。

爆发期(11-13岁):身心矛盾的集中呈现

随着雌激素分泌量达到儿童期的20倍,女孩在这个阶段经历着剧烈的身心变化:

- 情绪敏感度提升300%(脑科学研究中心数据)

- 日均冲突频率较童年期增加5-8次

- 对私人空间的需求激增

- 价值判断标准从家庭转向同龄群体

上海市精神卫生中心的临床统计显示,该阶段亲子沟通障碍就诊量占全年青少年咨询量的47%,其中72%的冲突源于家长未能及时调整教养方式。

沉淀期(14-16岁):理性思维的回归

前额叶皮质的逐步成熟带来认知能力的飞跃:

- 抽象思维能力达到成人水平的80%

- 情绪调节能力每月提升12%

- 开始构建系统的价值体系

- 表现出对社会议题的关注

教育专家建议家长把握这个黄金窗口期,通过哲学讨论、社会实践等方式引导孩子建立健康的三观。

影响叛逆期表现的四大维度

-

生理维度:下丘脑-垂体-性腺轴的启动时间直接影响心理成熟度,早发育女孩(8岁前出现第二性征)的叛逆期通常更早且剧烈。

-

家庭维度:权威型教养方式下成长的女孩,其叛逆期冲突强度较放任型家庭低40%(中国家庭教育学会数据)。

-

教育维度:接受探究式教育的女孩表现出更强的情绪管理能力,平均叛逆期持续时间缩短1.2年。

-

社会维度:社交媒体接触时长与叛逆行为呈正相关,日均3小时以上网络使用的女孩早发性叛逆概率增加65%。

智慧养育的四把金钥匙

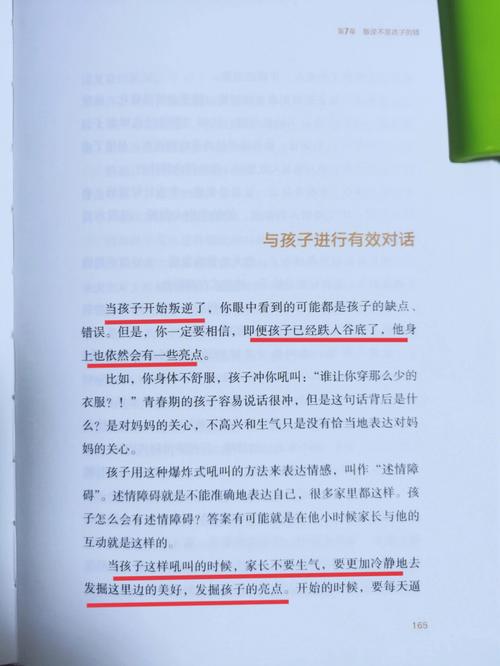

建立"缓冲带"沟通机制

- 每日15分钟无评价倾听

- 使用"我信息"表达法(如:我看到...我感到...)

- 创设家庭议事会制度

把握介入的黄金比例

- 70%的自主决策空间

- 20%的引导建议

- 10%的原则性规范

构建成长型思维模式

- 将冲突重构为成长契机

- 采用"试错-反思"教育法

- 建立成就事件档案

善用第三方教育资源

- 选择性引入导师制

- 策划主题研学活动

- 建立优质同伴圈层

教育者必须警惕的三个认知陷阱

-

"叛逆=变坏"的归因谬误:将发展性行为病理化,导致教育对抗升级。

-

"镇压见效快"的短期主义:权威压制虽见效快,但会透支亲子信任账户。

-

"同龄人都这样"的刻板印象:忽视个体差异,错失因材施教良机。

站在人类发展的时间轴上观察,叛逆期实则是文明传承的进化优势——那些敢于质疑、勇于探索的个体,往往成为推动社会进步的重要力量,当我们用"成长关键期"替代"叛逆期"的表述时,教育的视角就从对抗转向了培育,没有所谓的"问题少女",只有尚未被理解的成长密码,作为教育者,我们需要做的不是修剪生命的枝桠,而是为每一朵花的绽放提供适宜的土壤。