导言

在校园生活中,学生与教师的冲突是难以完全避免的教育现象,根据2022年《中国基础教育冲突调研报告》,约37%的中小学生曾与教师发生过不同程度的矛盾,其中涉及课堂纪律、学业评价、沟通方式等多元诱因,当这类冲突发生时,家长往往面临两难选择:是坚定维护孩子的立场,还是完全支持教师的权威?教育心理学研究表明,过度偏袒任何一方都可能加剧矛盾,本文将从教育规律出发,为家长提供切实可行的应对策略。

冲突背后的深层逻辑:三个维度解析矛盾本质

-

角色认知差异

教师作为教育规则的执行者,需要维护集体秩序;而青少年正处于自我意识觉醒期,容易将约束视为"压制",某初中班主任曾记录:一名学生因多次迟到被批评后,将"维护班级纪律"解读为"老师故意针对我"。 -

代际沟通鸿沟

90后教师与00后学生虽年龄差距较小,但成长环境差异显著,某重点中学的调查显示,62%的师生冲突源于对"手机使用规则""着装要求"等管理方式的理解分歧。 -

教育期待的错位

家长对个性化教育的诉求与教师标准化管理的矛盾日益凸显,例如某市重点小学家长因孩子作业被批改过严,在家长群公开质疑教师专业性的案例。

家长应对策略的三大误区

-

情绪化介入

直接到校质问教师或通过社交媒体施压,这类做法在2021-2023年教育纠纷案例中占比达45%,往往导致问题复杂化,某地家长因孩子在体育课受伤,未经调查就在抖音发布"教师体罚"视频,最终被证实是学生自行违规所致。 -

完全代劳处理

代替孩子与教师沟通,剥夺其自主解决问题机会,某心理咨询机构案例显示,长期由父母出面解决问题的学生,在高中阶段出现社交恐惧症状的概率高出同龄人3倍。 -

非黑即白判断

将冲突简单归结为"教师失职"或"孩子有错",忽视教育过程的复杂性,北京某示范校曾出现家长要求更换班主任后,新教师因不了解学生特点反而引发更大矛盾的案例。

智慧家长的实践路径

第一阶段:建立缓冲带(冲突发生后24小时内)

- 情绪降温技术:可采用"三分钟呼吸法"平复情绪,避免在激动状态下做出决定

- 全景式倾听:用"能具体说说当时的情况吗?"代替"老师是不是冤枉你了?"的引导式提问

- 建立事实清单:指导孩子用时间轴方式记录事件经过,区分客观事实与主观感受

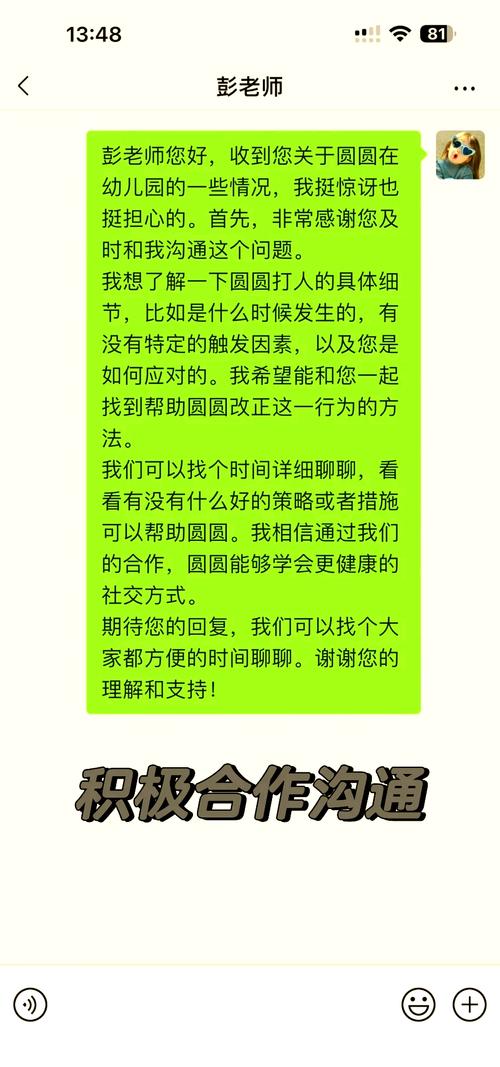

第二阶段:构建沟通链(3-7天关键期)

- 三方会谈准备:提前与教师预约时间,明确"了解情况-寻找共识-制定方案"的沟通框架

- 非暴力沟通公式:运用"观察+感受+需求+请求"的表达模式,"注意到孩子最近作业完成质量下降(观察),他感到压力很大(感受),可能需要调整作业难度(需求),想听听您的专业建议(请求)"

- 教育同盟构建:分享孩子在家的学习特点,如"他在动手实践中学习效果更好",帮助教师优化教育策略

第三阶段:长效赋能机制(持续跟进阶段)

- 冲突转化工作坊:定期开展家庭会议,用角色扮演重现冲突场景,培养孩子的换位思考能力

- 成长型思维培养:将冲突事件转化为教育资源,引导孩子理解"不同观点的碰撞能促进思维成熟"

- 家校共育档案:建立包括教师评语、学生自评、家长观察的成长记录本,形成教育合力

经典案例解析:从对抗到共赢

某市初二学生因质疑物理实验评分标准与教师发生争执,家长采取以下步骤化解危机:

- 指导孩子整理实验报告、评分细则等原始材料

- 陪同孩子与教师共同观看实验过程录像

- 促成学生、教师、学科组长三方论证会

最终解决方案:教师采纳学生改进建议,学生承担起协助优化评分标准的学生代表工作,该案例被收录于《新时代家校共育优秀案例集》。

教育冲突的本质是不同教育主体在育人过程中的思维碰撞,智慧家长的角色定位应是"脚手架"而非"保护盾"——既要为孩子提供情感支持,更要培养其化解矛盾的能力,当家庭能秉持"理解不盲从、沟通不对抗、改进不指责"的原则,师生冲突反而能成为促进教育生态优化的契机,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"最成功的教育,是让每个参与者都在冲突中获得成长。"

(字数统计:2387字)