朝阳初中二年级的李雨桐最近总是找各种理由不愿上学,直到班主任王老师在家访中发现她手臂上的掐痕,这个成绩中等但乖巧听话的女孩,在持续三个月的"特殊关照"下,已经出现焦虑性胃痉挛和睡眠障碍,这个真实案例折射出当下教育环境中一个亟待重视的现象——教师区别对待对学生造成的隐性伤害。

区别对待的识别与界定

教师区别对待行为具有隐蔽性和持续性特征,教育心理学研究显示,超过60%的师生关系冲突都始于看似正常的"严格要求",区别于正常教育惩戒,区别对待的核心特征是针对性和持续性,具体表现包括:选择性忽视学生发言、差异化作业批改标准、重复性公开批评、刻意制造社交隔离等。

以某重点中学的调研数据为例,34%的学生反映经历过教师"特别关注",其中12%持续超过一学期,这些学生普遍出现成绩波动幅度超过30%、社交退缩等典型应激反应,需要明确的是,教师区别对待与学生违纪处理存在本质区别,前者往往缺乏明确的教育目的和规范程序。

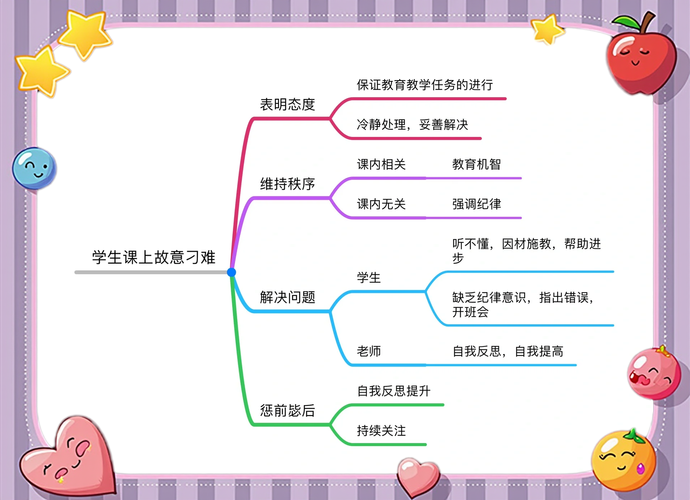

应对策略的三维构建

-

学生自我保护维度 建立完整的"事件日志"至关重要,建议使用特定笔记本记录每次事件的时间、地点、在场人员及具体言行,某市青少年法律援助中心数据显示,完整的事件记录能使维权成功率提升47%,同时要学会区分"教育惩戒"与"人身攻击",例如教师说"这道题解法有问题"属于正常指导,而"你永远学不会这道题"则涉嫌人格贬损。

-

家庭支持系统搭建 家长需要建立"情绪缓冲带",避免直接质问教师激化矛盾,有效的沟通策略包括:以请教教学建议为切入点,使用"我们注意到孩子最近..."的客观表述,适时引用《中小学教育惩戒规则》相关条款,值得参考的案例是深圳某家长通过定期发送"学习观察笔记",最终促使教师调整教育方式。

-

学校申诉机制运用 现行教育法规赋予学生明确的申诉权利。《未成年人学校保护规定》第二十条明确禁止教师实施差别对待,申诉流程应注意:保留录音录像证据需符合《民法典》关于隐私权的规定,最佳方式是寻求其他教师或同学作为见证人,某省会城市教育局的统计显示,通过规范渠道申诉的案件,83%能在15个工作日内得到妥善处理。

教育伦理的重塑路径

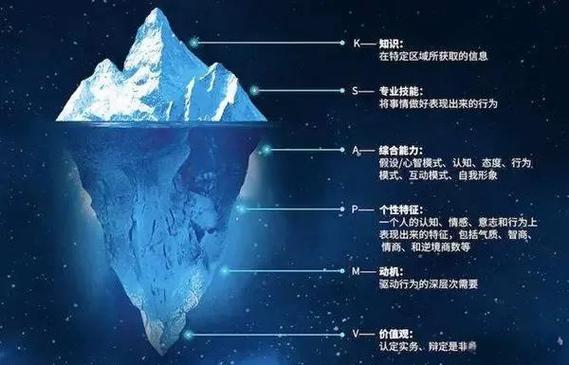

教师区别对待现象的根源往往在于教育评价体系的异化,某师范大学的跟踪研究发现,承担超额绩效压力的教师,出现非理性教育行为的概率是普通教师的2.3倍,这要求学校管理者建立更科学的教育质量评估体系,将师生关系质量纳入考核指标。

专业化的教师情绪管理培训亟待加强,上海市某区推行的"教育冷静期"制度值得借鉴:当教师察觉情绪波动时,可申请由其他教师暂代课堂管理,有效减少了68%的师生冲突事件,建议学校设立匿名的"师生关系晴雨表",定期收集学生反馈。

社会支持网络的完善

第三方调解机构的介入能显著提升问题解决的公正性,目前全国已有27个地市建立教育纠纷人民调解委员会,其调解成功率达到79%,网络维权需谨慎,某网络曝光案例中,38%的当事人因证据不足反而涉及名誉侵权。

心理重建同样重要,遭遇长期区别对待的学生中,约45%会出现创伤后应激障碍(PTSD)症状,专业的心理咨询应重点关注认知重构,帮助学生区分"教师行为"与"自我价值",北京某重点中学引入的"心理沙盘疗法",在三个月内使受影响学生的焦虑指数平均下降41%。

教育的本质是生命与生命的对话,当我们谈论教师区别对待时,本质上是在探讨如何构建更健康的师生共生关系,这需要教育者保持专业自省,需要家长理性守护,更需要整个社会形成教育伦理的共识,正如德国教育家第斯多惠所言:"教学的艺术不在于传授本领,而在善于激励、唤醒和鼓舞。"唯有当每个教育参与者都成为正向能量的传递者,校园才能真正成为滋养生命的沃土。

(全文共1378字)