讲台上教师声情并茂地讲解,教室后排的小宇却支着下巴望向窗外,作业本上的数学题只歪歪扭扭写了三行,这样的情况在当代中小学课堂并不鲜见,据教育部基础教育质量监测中心2023年发布的调查报告显示,我国义务教育阶段学生课堂有效注意时长平均仅27分钟,约31.5%的学生存在持续性注意力游离问题,这种认知投入不足的状态正成为阻碍学生发展的隐形杀手。

游离状态的多维镜像

游离型学生的行为特征具有显著的伪装性,他们可能保持着端正的坐姿,目光看似投向黑板,实则思维早已漫游到电子游戏的虚拟世界,这类学生常表现出机械化的学习行为:照抄板书却不知其意,按时提交作业却充满低级错误,在认知层面,他们的信息接收呈现碎片化特征,难以形成系统的知识网络。

心理学研究揭示了更深层的危机,美国斯坦福大学注意力实验室发现,长期处于游离状态的儿童,其前额叶皮层发育较同龄人迟缓15%-20%,这种生理差异直接影响逻辑思维与自我调控能力的发展,更令人担忧的是,这类学生往往陷入"假性适应"的恶性循环:用表面的乖巧掩盖真实的学习困境。

教育现场的观察数据显示,游离现象存在明显的学科差异性,在需要持续逻辑推理的数学课堂,学生的注意力流失率比美术课高出42%;下午第一节课的游离发生率是上午同时间段的2.3倍,这些数据为针对性干预提供了重要依据。

破译注意力的密码锁

神经科学揭示了注意力系统的复杂构成,大脑的背侧注意网络负责主动聚焦,而腹侧网络则监控环境变化,两者的动态平衡造就了人类独特的认知能力,对游离型学生来说,这种平衡往往被打破:或是因多巴胺分泌异常导致动机缺失,或是因前庭觉失调引发环境信息过滤障碍。

社会环境的影响不容小觑,短视频塑造的"15秒注意力模式"正在重塑青少年的认知习惯,某平台数据显示00后用户平均观看时长仅11秒就进行滑动操作,这种碎片化信息接收方式与系统性学习需求产生剧烈冲突,导致学生在面对需要持续思考的任务时产生本能抗拒。

教学方式的适配性危机同样突出,传统"满堂灌"的教学模式下,学生单位时间接收的信息量高达120-150个语义单元,远超大脑处理能力,认知负荷理论指出,当输入信息超出工作记忆容量时,大脑会启动保护机制——这正是许多学生选择"神游"的生理动因。

构建认知唤醒系统

在课堂教学层面,"三分钟节奏控制法"展现出显著效果,将45分钟课时切割为多个认知单元,每3分钟变换教学方式:从讲解到提问,从个人思考到小组讨论,北京某重点中学的实践表明,这种方法使学生有效注意时长提升37%,知识点留存率提高29%。

个性化干预需要建立精准的注意力档案,通过课堂观察量表、眼动轨迹分析、认知任务测试等手段,绘制学生的注意力特征图谱,对视觉型学习者采用思维导图教学,对动觉型学生设计操作任务,对听觉敏感者提供语音学习材料,实现因材施教的精准化。

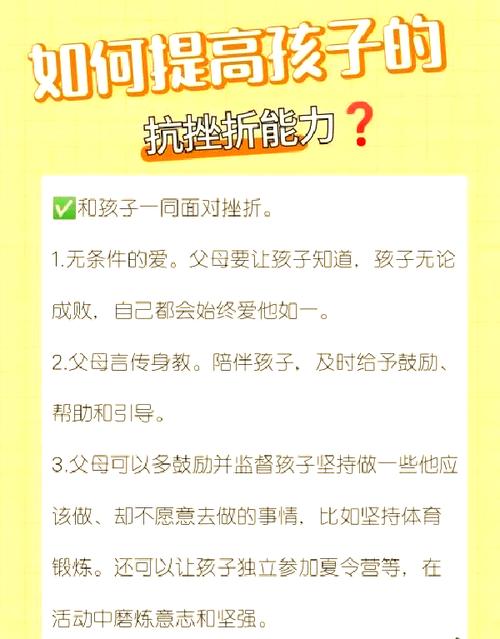

家校协同构建的"认知防护网"至关重要,建议家庭设立"黄金两小时"——放学后的首个两小时进行专注力训练:前30分钟肢体活动释放压力,中间1小时分段完成作业,最后30分钟进行冥想或正念练习,某教育实验区的跟踪数据显示,持续实施该方案的学生,作业效率提升58%,就寝时间平均提前47分钟。

教育不是往容器里注水,而是点燃火焰,面对游离型学生,我们需要用专业智慧破解注意力迷局,用教育情怀温暖迷失的心灵,当教师学会在知识传授中嵌入思维的火种,当家长懂得在生活细节里培育专注的嫩芽,那些看似沉睡的思维终将苏醒,在认知的田野上绽放出绚丽的花朵,这场关于注意力的重塑工程,不仅关乎个体成长,更是对教育本质的深情回归。