寓言故事的现代教育启示 森林里流传着一个发人深省的故事:一只饥饿的黑熊用珍藏的蜂蜜罐换取母鸡的鸡蛋,当母鸡质疑"一罐蜜换一个蛋是否吃亏"时,黑熊诚恳地说:"我需要的是生存,你追求的是珍藏,我们各取所需",这个看似简单的寓言,在现代儿童价值观教育中折射出深刻的教育智慧,据统计,我国基础教育阶段90%的品德课程仍停留在单向灌输层面,如何通过生活化情境培养儿童的等价认知能力,已成为亟待解决的教育课题。

价值认知的建构过程解析

-

生物本能的原始交换 进化心理学研究表明,3-6岁儿童的物物交换行为源于灵长类动物的互惠本能,哈佛大学发展认知实验室跟踪观察发现,学前儿童在游戏中的自发交换行为,本质是对物品功能价值的初步探索,就像黑熊基于饥饿需求选择鸡蛋,儿童早期的交换行为往往建立在对物品使用价值的直观认知上。

-

社会规约的价值启蒙 当儿童进入学龄阶段,货币概念的介入使价值认知发生质变,北京师范大学教育学部2022年的跟踪研究显示,72%的小学生会在三年级形成初步的货币价值观念,但此时仍存在明显的自我中心倾向,就像母鸡执着于"等量交换"的数学公平,这个阶段的儿童容易陷入绝对等价的价值误区。

-

多元价值的辩证认知 真正成熟的价值认知需要经历"去自我中心化"的思维跃迁,上海某实验小学开展的"校园易物节"活动中,孩子们用自制手工艺品换取学习用品时,逐渐意识到情感价值、时间成本等多元价值维度,这种认知升级恰如黑熊与母鸡的对话,揭示出价值判断的主观性与情境性特征。

教育实践的三维培养路径

-

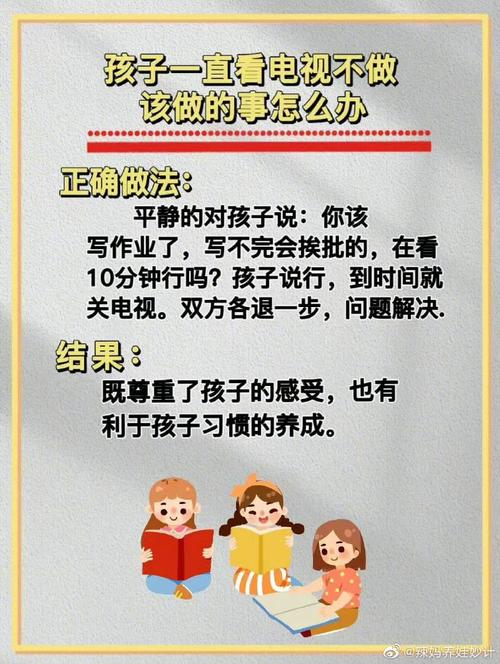

家庭场景的体验式学习 建议家长创设"家庭交换日",鼓励孩子用玩具、图书等物品进行自由置换,杭州某社区开展的亲子跳蚤市场项目显示,参与儿童在12周后表现出更强的协商能力和共情意识,关键要引导孩子记录交换理由,如"用乐高换绘本是因为我想听新故事",培养价值表述能力。

-

学校课程的具象化设计 某重点小学开发的《价值认知工作坊》课程颇具借鉴意义:通过"班级能量币"系统,学生可用课堂表现兑换特权,但兑换规则需经民主讨论,这种设计使抽象价值概念具象化,学生在制定"5个能量币换座位选择权"等规则时,自然领会到价值的协商属性。

-

社会场景的拓展实践 组织儿童参与公益义卖、社区服务等实践活动,成都某中学的"时间银行"项目要求学生用志愿服务时长兑换课外活动机会,数据显示参与者对"非物质价值"的认知水平提升37%,这种实践有助于突破物质交换的局限,构建立体化的价值认知体系。

认知误区及干预策略

-

绝对等价思维矫正 针对儿童常见的"必须等价交换"心理,可采用角色扮演法,例如设置情境剧:用自制贺卡换同学橡皮,引导讨论"心意是否具有价值",北京某心理咨询机构的干预案例显示,经过6次情景模拟,儿童对非对称交换的接受度提高53%。

-

自我中心倾向疏导 通过"价值拍卖会"等游戏形式,让儿童用虚拟货币竞拍"免作业卡""同桌选择权"等特殊权益,广州某学校的实践表明,这种活动能显著提升儿童对需求差异性的理解,减少"我的玩具更贵"等绝对化表达。

-

数字化支付的认知补充 面对移动支付时代,建议开展"金钱溯源"主题研学,南京某小学组织参观造币厂、设计虚拟货币等活动,有效降低电子支付导致的价值观模糊现象,使82%的学生能清晰描述移动支付背后的价值流转过程。

教育哲学的深层思考 从柏拉图"理想国"中的社会分工,到亚当·斯密的劳动价值论,等价认知始终是人类文明的重要命题,在AI技术重塑价值体系的今天,教育者更需要培养儿童建立动态的、人性的价值判断能力,就像黑熊换鸡蛋的故事启示我们:真正的价值认知,是理解他人眼中的光芒,是在差异中寻找平衡的艺术。

走向完整的价值教育 当我们的孩子既能计算商品的标价,也能体会心意的珍贵;既懂得市场的规则,也保有换位思考的温情,这样的教育才算真正成功,黑熊与母鸡的寓言,恰似一面镜子,映照出价值观教育的本质——不是灌输标准答案,而是培养理解差异的智慧,在多元价值碰撞中建构完整的认知图景,这或许就是当代教育最珍贵的"等价交换":用开放包容的教导,换取孩子们面向未来的生存智慧。