在数字化浪潮中,手机已成为初中生生活的一部分,一项针对全国初中生的调查显示,超过80%的学生每日使用手机超过2小时,而家长对此的焦虑与日俱增——既担心孩子沉迷网络,又怕完全禁止会引发亲子冲突,如何在这片“电子丛林”中找到平衡?关键在于,家长需从“控制者”转变为“引导者”,通过智慧策略帮助孩子建立健康的使用习惯。

手机对初中生的双刃剑效应

手机绝非洪水猛兽,它让初中生得以快速获取知识,例如通过在线课程弥补课堂不足;社交平台则拓展了同龄人交流的空间,某初二学生小杨曾用编程APP自学代码,甚至在市级比赛中获奖,过度使用带来的问题同样不容忽视:凌晨偷偷刷短视频导致次日上课瞌睡、盲目攀比游戏皮肤消费等现象屡见不鲜,神经科学研究表明,青少年大脑前额叶皮层尚未发育完全,面对即时反馈的娱乐内容更易失去自控力。

家长常见的三大管理误区

- “断网锁机”式管理

张女士没收儿子手机后,孩子竟借同学手机继续玩游戏,亲子关系一度僵化,这种“一刀切”的做法忽视了手机作为学习工具的价值,反而激发逆反心理。 - 监控软件滥用

李爸爸在女儿手机安装3款监控软件,结果孩子用备用机登录社交账号,过度监控会摧毁信任感,心理学家指出:“被监视的青少年更容易产生隐瞒行为。” - 忽视需求本质

当孩子熬夜刷手机时,家长往往只看到行为表象,深层次可能是学业压力下的逃避,或是现实社交缺失的补偿,某心理咨询机构案例显示,70%的手机依赖青少年存在未被关注的情感需求。

科学管理的三大黄金原则

- 信任筑基

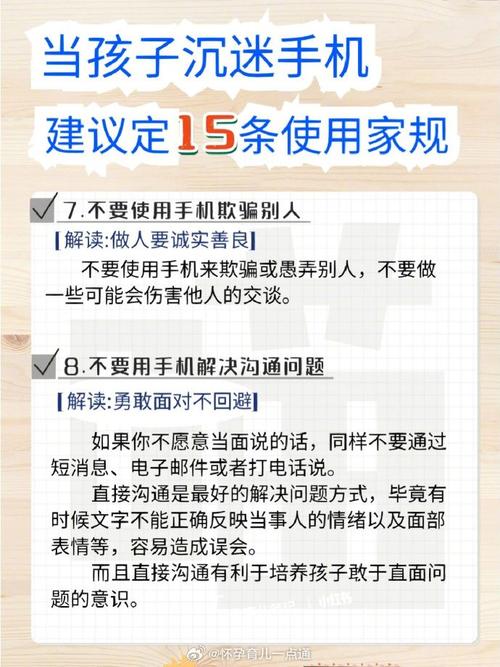

与其严防死守,不如与孩子共同制定《家庭数字公约》,例如规定“作业完成后可娱乐30分钟”,并由孩子参与监督家长的执行情况。 - 阶梯式放手

根据年级动态调整策略:初一侧重习惯养成,如设立“无手机晚餐时间”;初二引入自我管理工具,如让孩子使用番茄钟APP自主规划;初三则聚焦目标管理,将手机使用与学习计划挂钩。 - 需求替代理论

当发现孩子沉迷某款游戏时,不妨深挖其吸引点,若是社交需求,可鼓励参加篮球社团;若是成就感缺失,可通过学科竞赛等途径重构价值感。

四维落地策略

- 场景化规则制定

- 时间维度:采用“任务兑换制”,如背诵20个单词兑换10分钟娱乐时间

- 空间管理:卧室设为“无电子区”,客厅开辟充电站 分级:教育类APP不限时,游戏需申请“体验券”

-

家庭生态重构

周末开展“数字排毒日”,全家共同进行户外徒步或桌游比赛,王先生家庭实践后发现,孩子主动提议“每月第二个周日不碰手机”。 -

失控应对预案

当孩子超时使用时,避免当场斥责,可采用“三步法”:

- 共情:“这个游戏确实很吸引人”

- 复盘:“我们今天约定的是多长时间?”

- 调整:“明天怎么改进这个情况?”

- 校家协同机制

与班主任建立信息同步机制,例如发现孩子上课打瞌睡时,家校共同排查夜间手机使用情况,而非简单归咎于孩子贪玩。

超越管控:培养自律型人格

真正的教育目标不是让孩子在监督下放下手机,而是培养其内在控制力,可借鉴“契约式教育”:与孩子签订《自主学习协议》,将手机管理权逐步移交,例如连续三周自主遵守规则后,可获得周末自由支配2小时的权利,家长要以身作则——要求孩子做到的,自己先践行,陈女士在戒掉睡前刷手机习惯后,女儿主动将手机夜间存放处从枕头下改为书房。

手机管理本质上是亲子共同成长的契机,当家长放下“围追堵截”的焦虑,转而用理解搭建沟通桥梁,用智慧创造替代选择,孩子们自会在数字时代找到平衡之道,正如教育学家蒙台梭利所言:“教育不是强行灌输,而是点燃内心的火焰。”这把火,终将照亮孩子自主管理的道路。