清晨六点的居民楼里,李女士又一次发现十五岁的儿子彻夜未归,书桌上的台灯还亮着,摊开的作业本旁摆着半瓶喝剩的啤酒,这个曾经拿回奥数奖杯的优等生,如今在朋友圈晒着染成银色的头发和刺青图案,这样的场景正在千万个中国家庭重复上演,家长们困惑地发问:叛逆期究竟是孩子成长的必经之路,还是需要矫正的性格缺陷?

传统认知中的叛逆迷思

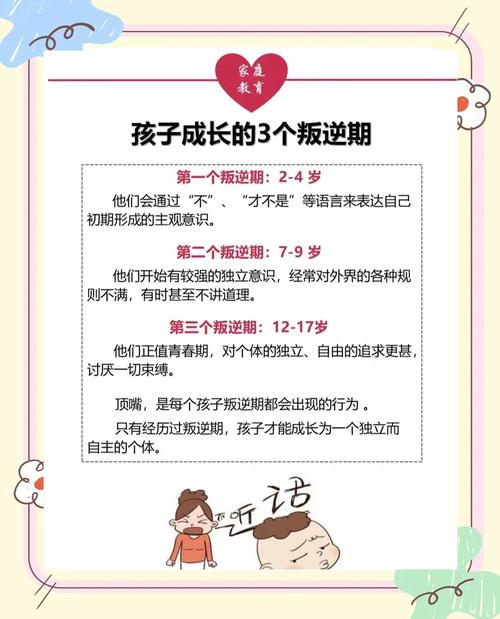

在东方教育语境下,"叛逆"二字始终带着负面色彩,明代《朱子家训》强调"父母教,须敬听",这种文化基因深植于当代家庭教育理念,某重点中学的心理咨询室统计显示,超过70%的家长将孩子自主意识的萌发等同于"不听话",但哈佛大学发展心理学团队追踪研究证实,适度叛逆的青少年在30岁后展现出更强的决策能力和抗压水平。

叛逆行为的积极解码

15岁的小雨坚持退掉奥数班改学街舞时,父母视之为离经叛道,但神经科学研究表明,青春期前额叶皮层尚未发育完善,这种看似冲动的选择恰恰是大脑建立新神经联结的过程,就像幼鸟试飞时的笨拙振翅,青少年的"叛逆"实质是独立人格的觉醒仪式,上海交通大学青少年研究中心追踪500个案例发现,能合理表达异议的孩子,成年后职业满意度高出同龄人23%。

危险边缘的警示信号

当14岁男生持续三个月逃学泡网吧,或16岁女生用自残对抗父母时,这已超出正常叛逆范畴,北京安定医院青少年心理科数据显示,病态叛逆往往伴随多巴胺受体异常和血清素水平失衡,这类极端行为不是个性表达,而是心理生态系统发出的求救信号,此时需要专业干预而非简单说教,就像发烧是免疫反应,但持续高热必须就医。

智慧引导的三维空间

广州某重点中学的心理教师王老师创造性地设置"家庭辩论日",让孩子就家规制定、零用钱额度等事务提出议案,这种仪式化的意见表达渠道,既满足独立需求又建立规则意识,脑成像研究显示,获得尊重的青少年杏仁核活跃度下降40%,前额叶皮层活跃度提升25%,这正是理性思考取代情绪对抗的生理证据。

文化基因与现代教育的碰撞

在东京大学比较教育研究所的跨国调研中,中国青少年"自主决策意愿"得分比欧美同龄人低31%,但"家庭责任感"得分高42%,这种差异折射出文化传统与现代人格培养的深层矛盾,深圳某国际学校尝试将《论语》"色难"理念与蒙台梭利自主教育结合,创造出既保留孝道文化又尊重个体发展的新型教育模式。

站在儿童发展心理学的十字路口,我们终将明白:叛逆不是洪水猛兽,也不是荣誉勋章,而是生命自带的成长校准器,就像江河奔流需要河床引导,青少年在试错中形成的每一个棱角,都在为未来的人格大厦浇筑钢筋,当北京胡同里那个染发的少年开始主动收拾餐桌,当上海弄堂中摔门而出的少女悄悄给父母留感冒药,我们看到的不是叛逆的消退,而是成熟的光芒正在穿透青春的迷雾。

这个时代需要的,不是消灭叛逆的消毒剂,而是理解成长的放大镜,当家长学会把孩子的每一次"顶嘴"看作思维独立的萌芽,把每个非常规选择视为创造力的试炼,家庭教育才能真正完成从塑造型园丁到守护型向导的蜕变,毕竟,我们今天面对的每一个"叛逆"少年,都将在未来亲手塑造属于他们的时代。