前言:当花朵绽放时更需要智慧浇灌

十五岁的林雨最近总把自己锁在房间里,母亲张女士发现女儿书桌上多了本带密码锁的日记,周末也不再像从前那样缠着要去游乐场,这个场景或许正发生在千万个中国家庭里——那个曾经扎着蝴蝶结蹦蹦跳跳的小女孩,突然变得敏感又疏离,青春期不仅是生理的蜕变期,更是心理版图的重构期,作为父母,我们需要像地质学家研究板块运动般,用全新的视角理解这场"心灵地震"。

解密青春期大脑:理解是教育的基石

神经科学研究显示,青春期大脑前额叶皮质仍在发育,这使得青少年容易冲动却缺乏长远规划能力,边缘系统的成熟让她们对同伴评价异常敏感,这种"油门系统发达,刹车系统滞后"的神经特征,解释了为何女儿会为一件小事崩溃大哭,又在半小时后若无其事地哼歌。

典型案例:杭州某重点中学王同学因被同学取笑新发型,竟翻越学校围墙出走,事后她坦言:"当时脑子里像有团火在烧,根本控制不住自己。"此时家长最需要做的不是责备,而是帮助建立"情绪急救包":教会识别身体预警信号(如心跳加速、手心出汗),设计安全词暂停对话,待情绪平复后再理性沟通。

对话的艺术:打破"嗯""哦"魔咒

北京师范大学2023年家庭教育调研显示,72%的青春期少女认为"父母根本不理解我",要破除沟通坚冰,建议尝试"三明治谈话法":先描述客观事实("最近你每天使用手机超过5小时"),再表达感受("妈妈有点担心你的视力"),最后邀请讨论("我们一起制定个使用规则好吗?")。

真实场景演练: 错误示范:"整天就知道玩手机!成绩下滑了怎么办?" 智慧对话:"我注意到你这周有三天熬夜看视频,黑眼圈都出来了,要不要试试睡前听会儿音乐?"

特别提醒:每周设定30分钟"无评判对话时间",只倾听不评价,这个阶段女儿更需要情感共鸣而非解决方案,就像她们在朋友圈发"好烦"时,要的不是人生导师,而是一句"我懂你的感受"。

成长必修课:应对三大典型挑战

-

学业压力疏导

上海家庭教育指导中心建议采用"压力温度计"法:让女儿用1-10分评估压力值,当达到7分时启动"减压程序":20分钟有氧运动、正念呼吸训练或创作压力涂鸦,切记避免"别人家孩子"的比较,转而关注具体进步:"这次数学虽然没达标,但函数题正确率提高了40%,很棒!" -

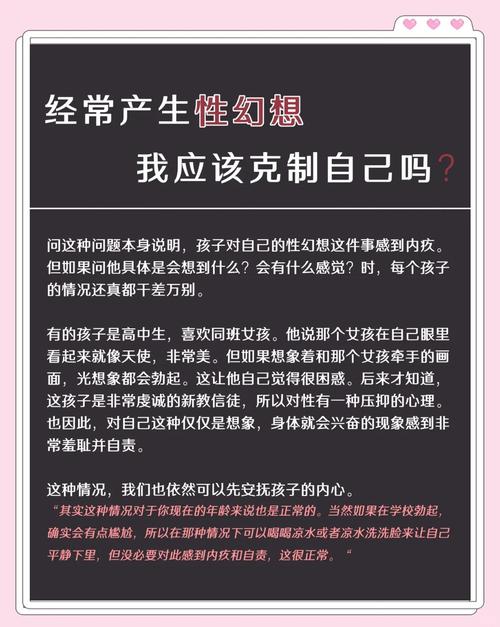

情感萌芽引导

广州某重点高中班主任分享成功案例:发现女儿收到情书后,母亲没有翻查手机,而是在烘焙时自然聊起:"妈妈初中时也喜欢过篮球队长,后来发现真正吸引我的是那种阳光气质,你现在欣赏的男生有哪些闪光点?"这种"去污名化"的交流,远比严防死守更有效。 -

网络依赖干预

清华大学新媒体研究中心提出"数字断奶四步法":首先全家签署《电子设备使用公约》,其次设置"无屏幕日",再者培养替代兴趣(如陶艺、滑板),最后通过家庭观影讨论网络利弊,没收手机可能引发"戒断反应",但共同制定规则能培养自制力。

独立人格培养:给自由划定安全边际

心理学家埃里克森指出,青春期核心任务是建立自我同一性,建议实施"渐进式放权计划":12岁自主管理零花钱,14岁参与家庭旅行规划,16岁拥有穿衣自主权,每次放权前进行风险评估演练:"如果同学约你去酒吧庆生,你打算怎么应对?"

成都某家庭的成功实践:每月给女儿300元"自主决策基金",允许自由支配但需记账,三个月后,女孩不仅学会了价比三家,还自发研究起理财知识,这种"有限度的试错",比万般叮嘱更利于培养责任感。

价值观塑造:超越分数的生命教育

某市重点中学心理教师记录的真实对话: 学生:"为什么要努力读书?" 教师:"不是为了超越谁,而是当未来遇到心动的事业时,你有选择的底气,就像你喜欢的汉服设计师,需要美学、历史、营销多方面知识。"

建议每月开展"职业探索日":拜访不同从业者,参观博物馆,甚至体验摆摊,某家长分享:"女儿在流浪动物救助站服务后,开始思考‘生命的价值’,这比任何说教都深刻。"

母亲自我成长:先疗愈再引领

复旦大学家庭研究院强调:教育焦虑常源于家长的未完成课题,当女儿顶嘴时,若触发你童年的压抑回忆,请先进行自我对话:"我现在生气,是因为想起当年被父母否定的痛苦。"定期参加家长沙龙,记录情绪日记,学会区分"女儿的问题"和"自己的投射"。

静待花开需要智慧和勇气

教育青春期女儿就像培育昙花,可能三年浇灌只为刹那绽放,北京胡同里那位每天给女儿留盏夜灯的母亲,深圳写字楼中坚持写"成长手账"的职场妈妈,她们都在用不同的方式诠释:最好的教育,是让孩子在爱中学会飞翔,在理解中获得力量,当我们放下"完美母亲"的执念,用成长的眼光看待彼此,终将在某个清晨发现:那朵带刺的玫瑰,已然绽放出独一无二的光华。

(全文共计1582字)