冲突背后的教育命题

2023年某重点中学的心理咨询室档案显示,关于发型问题的家庭冲突占青春期亲子矛盾的23.6%,当15岁的小雨第5次摔门拒绝理发时,母亲在咨询室哽咽:"我只是想让他看起来整洁些。"这看似普通的日常冲突,实则是青春期自我认同建构的具象化呈现,青少年通过头发这个最显性的身体符号,正在完成从"父母的附属品"到"独立个体"的蜕变宣言。

解码青春期的"头发密码"

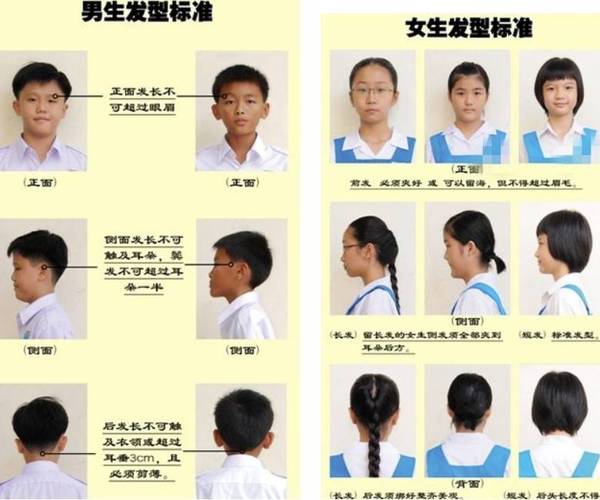

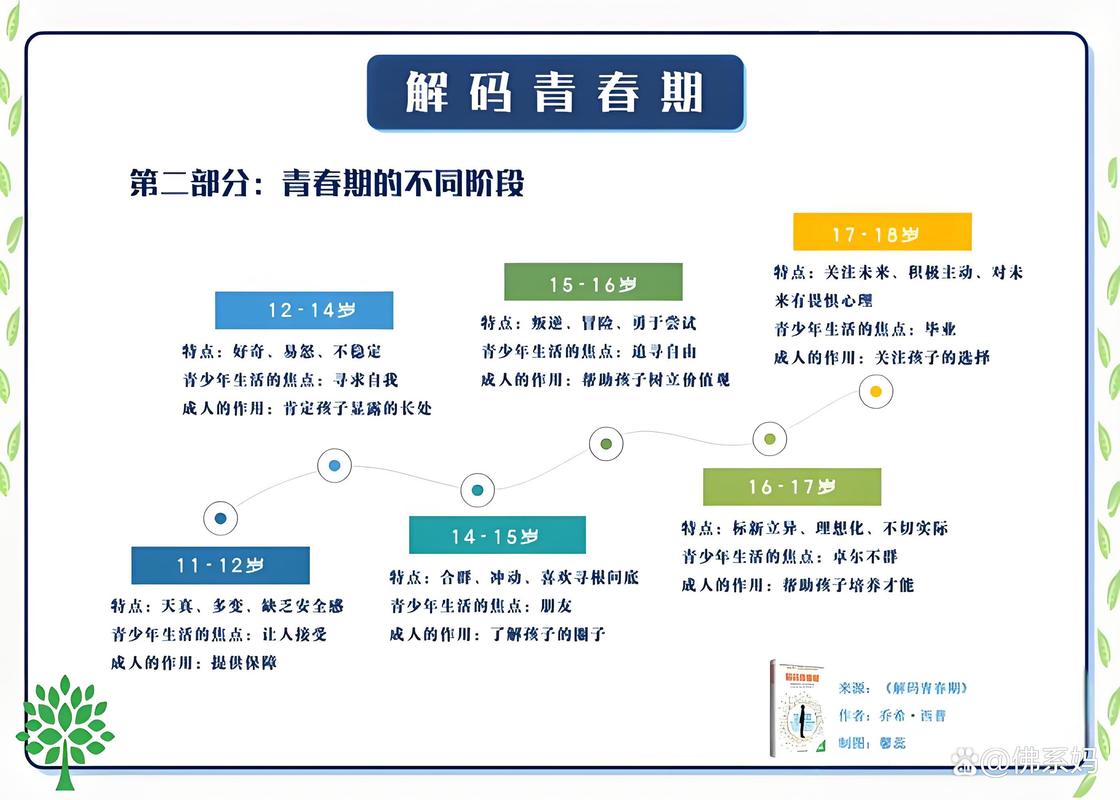

埃里克森心理社会发展理论指出,12-18岁是自我同一性与角色混乱冲突的关键期,头发作为可自主掌控的身体符号,成为青少年构建身份认同的重要载体,某校心理教师跟踪调查发现,刻意留长发的学生中,68%将其视为"独立宣言",32%视作"个性徽章",当父母强制剪发时,孩子实际感受到的是对自我边界的侵犯。

在青少年亚文化体系中,发型是重要的社交货币,重点中学"发型自主权"问卷调查显示,79%的学生认为发型影响同伴认同,典型案例中,高二男生刻意保留遮眼刘海,实则是对学霸身份的隐性抵抗,这种现象印证了发展心理学中的"符号抵抗"理论——青少年通过身体符号完成身份重构。

教育者的常见误区诊断

强制理发引发的心理创伤案例屡见不鲜,17岁女生因被强制剪发产生应激障碍的案例揭示:简单粗暴的干预可能引发自我认同危机,某青少年心理热线数据显示,发型冲突引发的离家出走事件占家庭矛盾类求助的15%。

放任自流同样潜藏危机,某私立学校跟踪研究表明,完全失去边界的学生反而表现出更高焦虑水平,心理学家维果茨基的"最近发展区"理论启示:教育需要搭建适度的成长支架,完全放任如同撤去护栏的桥梁,会加剧青少年的不安全感。

破局之道的教育智慧

建立信任比修剪头发更重要,上海某重点中学开展的"发型对话工作坊"证明,当父母学会说"你的发色很有创意"时,73%的青少年主动调整了夸张发型,这种沟通范式的转变,本质是将控制转化为共情。

某家庭教育实验采用"选择权扩展法"成效显著:提供3种可接受发型供选择,既守住底线又赋予自主权,这种策略暗合杜威"教育即生长"的理念——在边界内培育自主能力,数据显示,该方法使家庭冲突复发率降低41%。

教育者要善用"发型教育"契机,杭州某校开展的"发型文化研究"项目式学习,引导学生在探究发型演变史中理解社会规范,这种将冲突转化为教育资源的方式,使92%的参与者自发调整了发型认知。

教育本质的再思考

北京师范大学家庭教育研究中心2023年报告指出:处理发型冲突的能力折射家庭教育的现代化程度,当17岁的小雨最终与母亲达成"每月修剪但保留造型"的协议时,这个家庭完成了一次重要的边界协商训练。

青春期每个冲突都是教育的契机,深圳某校将发型管理纳入生涯规划课程,引导学生思考"个人表达与社会期待"的平衡艺术,这种教育创新使89%的家长反馈亲子沟通质量显著提升。

头发终会长长剪短,但教育中建立的尊重与理解不会褪色,当我们以欣赏的姿态看待少年人发梢闪耀的成长光芒,或许能读懂那缕乱发背后,一个正在苏醒的灵魂对世界的温柔试探。