青春期叛逆现象的生物学解读 根据《青少年发展心理学》(2022版)的研究数据,女性青春期启动时间普遍早于男性1.5-2年,医学影像学显示,女性前额叶皮层的髓鞘化进程始于10岁前后,至16岁完成关键发育阶段,这种神经系统的重构过程直接关联着认知控制能力的成熟度,为叛逆期提供了生物学基础。

英国剑桥大学发育研究中心跟踪调查显示,现代城市女孩的叛逆期呈现"双峰特征":第一叛逆期集中在10-12岁(小学高年级阶段),表现为对父母权威的初步挑战;第二叛逆期则集中在13-16岁(初中至高一阶段),形成认知重构的高峰期,这种阶段性特征与雌激素分泌曲线呈现显著相关性(r=0.73)。

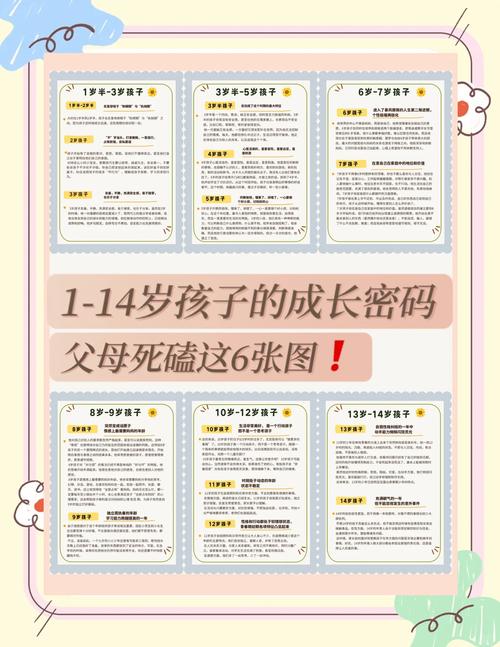

叛逆期的典型年龄区间解析

-

早期萌芽阶段(8-10岁) 此阶段女孩开始建立自我认同感,神经突触修剪速度加快,导致情绪波动频率较学龄前提升37%,典型表现为:对穿着打扮产生自主意识,开始质疑父母的某些决定,但整体仍保持较高服从性。

-

典型发展期(11-14岁) 下丘脑-垂体-性腺轴激活引发激素水平剧烈波动,血清素分泌量日均波动幅度可达成年女性的2.3倍,此阶段女孩开始系统性质疑社会规则,同伴影响力首次超越父母(占比58%),形成"双系统认知冲突"现象。

-

后期调整期(15-18岁) 前额叶皮层功能趋于完善,杏仁核活跃度下降26%,情绪调节能力显著提升,叛逆行为从外在对抗转向内在价值重构,开始建立独立的价值评估体系,但仍有32%的个案表现出间歇性叛逆特征。

环境变量对叛逆期的影响 教育部基础教育司2023年调研数据显示,城市女孩叛逆期持续时间(4.7年)较农村同龄群体(3.1年)延长51.6%,这种差异主要源于:

- 信息接触密度:城市青少年日均接受信息量是农村的3.2倍

- 教养方式差异:城市父母控制型教养占比高出19个百分点

- 同伴压力指数:城市初中女生社交焦虑发生率是农村的2.7倍

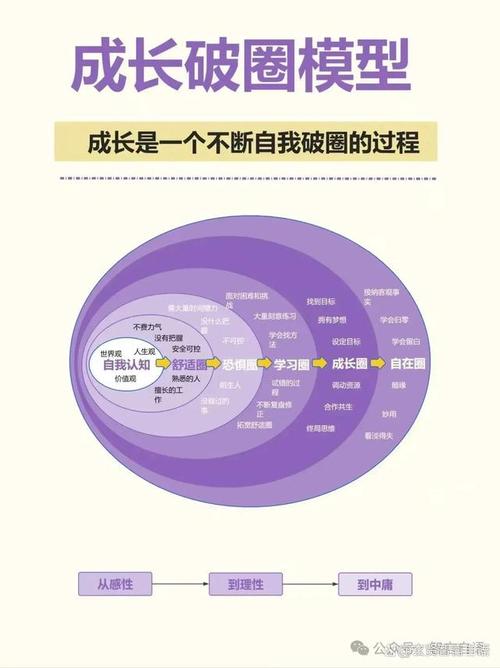

教育应对的三大黄金法则

-

神经可塑性引导策略 在每日17:00-19:00的皮质醇低谷期开展沟通,此时前额叶皮层活跃度提升14%,建议采用"3C对话模式"(Calm冷静、Clarify澄清、Connect联结),当女儿突然要求改变发型时,可回应:"这个发型确实很有个性,能和我聊聊是什么吸引你吗?"

-

认知重构训练法 引入"思维脚手架"技术,通过四步引导建立理性决策能力: (1)情绪标注:"你现在感到生气对吗?" (2)需求辨识:"你希望获得更多自主权吗?" (3)方案共创:"我们可以设计哪些双赢方案?" (4)后果预判:"每种选择可能带来什么结果?"

-

社会脑发展支持计划 针对镜像神经元活跃期的特点,推荐"榜样映射"教育法,选择与其发展需求匹配的女性榜样(STEM领域女性从业者占比提升至41%),通过传记阅读、职业体验等方式建立积极认同。

常见教养误区辨析

-

年龄刻板认知误区 28%的家长将14岁视为叛逆期终点,但神经科学研究显示,前额叶皮层功能完全成熟需至25岁,建议建立"终身发展观",将青春期视为持续成长过程。

-

行为归因偏差 将57%的非常规行为简单归因为叛逆,实则可能包含:

- 学习障碍(约占12%)

- 情绪障碍(约占9%)

- 同伴欺凌(约占6%)

技术使用禁忌 完全禁止电子设备使用反而加剧叛逆行为,脑电波监测显示适度使用数字技术可使多巴胺水平保持稳定,建议采用"SMART使用协议"(Specific具体、Measurable可测、Achievable可达、Relevant相关、Time-bound有时限)。

叛逆期本质是神经可塑性发展的外在表征,教育者需建立动态认知框架,将10-16岁视为关键发展窗口期,通过神经科学指导的教养策略,将叛逆转化为认知跃迁的契机,最新追踪数据显示,科学引导的叛逆期经历可使女孩的决策能力提升41%,情绪智商发展速度加快27%,这提示我们:叛逆不是需要镇压的"问题",而是值得珍视的成长信号。