引言:每个孩子都值得被接纳

午后的公园里,总能看到这样的场景:一群孩子嬉笑着追逐打闹,某个角落却站着满脸失落的小朋友,当孩子主动示好却遭遇拒绝时,那种手足无措的孤独感不仅刺痛着孩子,更让家长揪心,儿童社交排斥现象远比我们想象的普遍——研究表明,约10%的学龄儿童曾长期处于同伴关系边缘,作为家长,我们既不能代替孩子社交,也不能强迫他人接纳,但科学的引导却能帮助孩子走出困境,甚至将挫折转化为成长的契机。

观察与分析:破解社交困境的"密码锁"

当孩子反复遭遇拒绝,家长首先要成为冷静的"观察者",5岁的朵朵总想加入沙池游戏,却屡次被推开,妈妈连续一周记录后发现:朵朵每次冲过去就直接抢夺玩具,其他孩子自然产生抵触,这种"目的明确却方法错误"的行为,正是许多孩子被拒绝的典型原因。

家长需要从三个维度分析原因:

- 行为模式:是否过于强势(如打断游戏)、过度退缩(如始终沉默),或存在不当行为(如吐口水、推搡);

- 表达能力:能否清晰表达"我可以一起玩吗"、"这个能借我吗"等社交语言;

- 兴趣匹配度:是否与同伴的游戏主题格格不入,比如其他孩子在玩奥特曼,自己却只想谈论恐龙。

案例中的浩浩经过两周观察,父母发现他总在游戏中途突然改变规则,导致同伴厌烦,通过针对性训练他"先询问再改变"的沟通方式,情况明显改善。

分步训练:把社交变成可学习的"闯关游戏"

社交能力并非与生俱来,而是需要分解练习的生活技能,家长可参考以下训练阶梯:

第一关:基础社交礼仪

教孩子使用"魔法三句话":"你好,我叫...""我可以加入吗?""谢谢你的邀请",7岁的乐乐通过每天晚餐时的情景模拟,两个月后成功融入小区足球队。

第二关:情景应对策略

制作"社交问题卡",让孩子抽卡回答:"如果想玩别人的滑板车该怎么说?""被拒绝时怎么办?",切忌直接给答案,而是引导孩子自己思考多种解决方案。

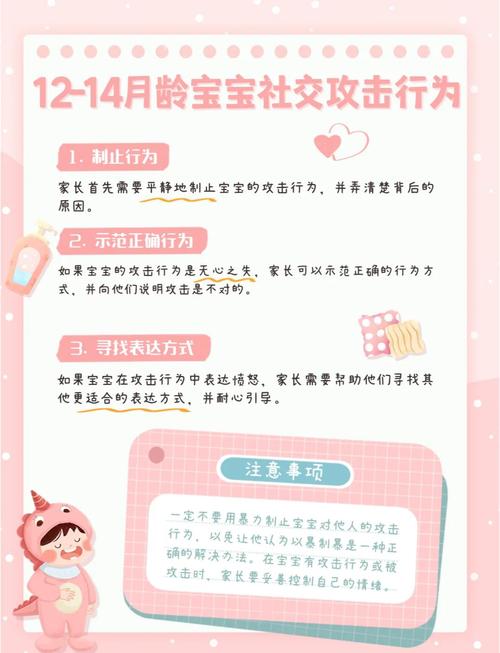

第三关:情绪管理训练

用红绿灯比喻法:红灯停(深呼吸)、黄灯想(为什么被拒绝)、绿灯行(换种方式尝试),9岁的萱萱通过情绪日记记录每次被拒的感受,逐渐学会用"你们玩累了我可以当替补"的方式获得参与机会。

创造机会:搭建属于孩子的"社交舞台"

被动等待不如主动创造,某位父亲发现儿子痴迷昆虫,特意组织"小区昆虫观察队",吸引来5个同样喜欢自然的孩子,这种基于共同兴趣的社交,往往能建立更稳固的友谊。

其他有效方法包括:

- 兴趣班策略:选择需要团队协作的活动(戏剧、足球)而非个人项目(钢琴、绘画)

- 阶梯社交法:先与1-2个孩子建立固定玩伴关系,再逐步扩展圈子

- 家庭联动:与同学家长组织郊游,创造自然互动环境

- 宠物媒介:带宠物出门散步常能引发其他孩子主动搭讪

心理建设:帮孩子建立"反脆弱"心态

教孩子区分"不被喜欢"与"不被某些人喜欢"至关重要,可以用绘本《我不是小尾巴》中的故事说明:小狐狸想跟着兔子们跳远,失败后发现自己更适合和松鼠摘松果,这种认知重建能避免孩子陷入自我否定。

当孩子问"为什么他们不和我玩"时,试试这样说:

- "可能是你们今天想玩不同的游戏,就像你昨天不想吃胡萝卜"(归因客观化)

- "还记得上次小明邀请你踢球吗?不是所有人都会拒绝你"(避免以偏概全)

- "妈妈小时候也遇到过,后来发现有些人更适合做学习伙伴,有些人适合当玩伴"(拓展社交认知)

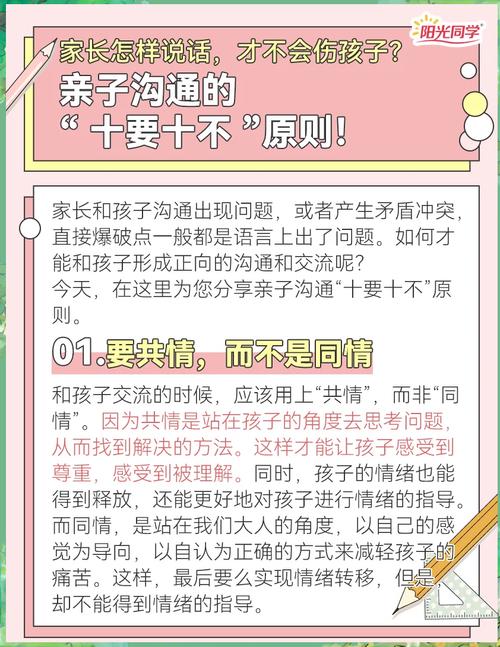

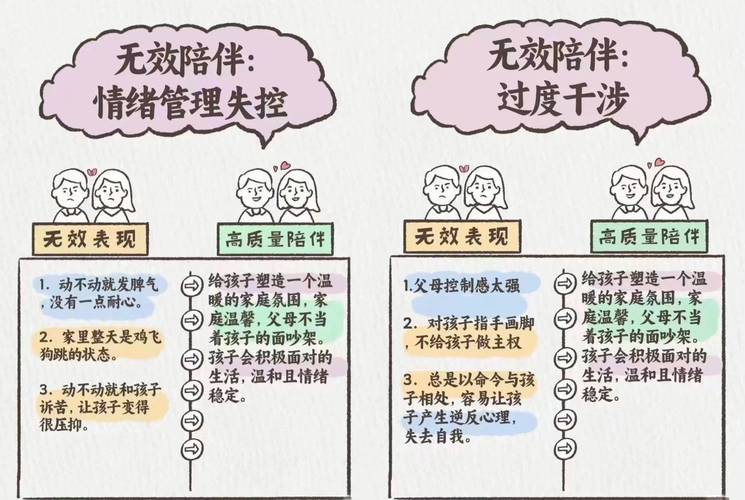

家长必修课:警惕三种过度干预

- 拯救者心态:立即找对方家长"理论",反而让孩子失去自己解决问题的机会

- 负面标签化:"你就是太胆小"等评价会形成心理暗示

- 补偿式溺爱:用物质满足替代社交需求,造成更严重的孤立

某位母亲的做法值得借鉴:当女儿被拒绝时,她先拥抱安抚,然后问:"你觉得明天可以尝试哪些新方法?需要妈妈帮你准备什么?"这种支持而不包办的态度,最终让孩子自己找到了加入游戏的突破口。

孤独的此刻,成长的契机

儿童发展心理学家塞尔曼指出:7-12岁是同伴关系的"分水岭期",这个阶段的社交挫折若处理得当,反而能培养出更强的同理心与适应力,当孩子学会在拒绝中调整策略,在失落中保持信心,他们收获的不仅是玩伴,更是受益终生的社交智慧,作为守护者,我们要做的不是为孩子扫清所有障碍,而是点亮他们内心的小灯笼,让那簇温暖的光,引领他们走向更广阔的天地。