清晨的阳光洒进客厅,李女士轻轻抽出被儿子紧紧攥住的衣角,这个动作重复了整整十分钟,8岁的航航像往常一样,只要妈妈离开视线超过五分钟,就会开始焦虑地满屋子找人,这种情况持续了半年多,从原本只是睡前要妈妈陪伴,发展到现在连写作业都要坐在妈妈腿上,这样的场景在当代家庭教育中并不罕见,据中国家庭教育研究院2023年的抽样调查显示,7-9岁儿童存在过度依恋母亲现象的比例达到17.6%,这个数据较五年前上升了4.3个百分点。

解读行为背后的心理密码

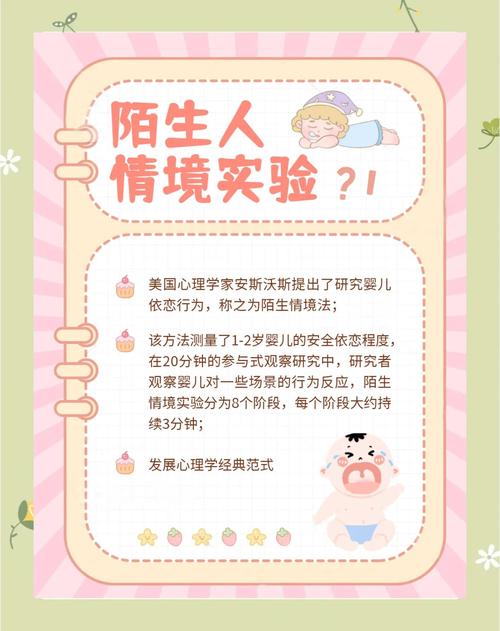

儿童发展心理学研究表明,8岁正处于"心理断乳期"的关键阶段,这个年龄段的孩子开始形成稳定的自我意识,但认知能力尚未完全成熟,容易在独立探索与安全需求之间产生矛盾,瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,7-11岁儿童正处于具体运算阶段,他们的逻辑思维开始萌芽,但仍需要具体事物的支持。

过度依恋行为的形成往往是多重因素交织的结果,家庭教养模式的影响尤为显著,中国家庭教育学会的跟踪调查发现,在过度保护型教养模式下成长的孩子,出现分离焦虑的概率是民主型教养模式的2.8倍,当家庭结构突然变化(如二胎出生、父母离异)时,65%的儿童会出现不同程度的依恋行为强化,学校适应困难、同伴关系紧张等外部压力源,都可能促使孩子退回母婴依恋的安全区。

从神经科学角度解析,当孩子产生分离焦虑时,杏仁核会释放压力激素皮质醇,引发心跳加速、出汗等生理反应,前额叶皮层尚未发育完善,导致情绪调节能力较弱,这种生理机制解释了为什么有些孩子明明知道妈妈就在隔壁房间,仍然无法控制自己的焦虑情绪。

建立健康依恋关系的四维策略

-

渐进式分离训练法 建议家长采用"时间递增法"进行分离适应训练,初期可设定5分钟独立时间,使用可视化计时工具(如沙漏)帮助孩子建立时间概念,当孩子成功完成目标后,及时给予非物质的鼓励,比如一个拥抱或贴纸奖励,北京师范大学附属小学的实践案例显示,经过6周系统训练,83%的过度依恋儿童能将独立时间延长至40分钟。

-

安全感建构工程 通过"安全基地"游戏帮助孩子建立心理安全感,例如设置"魔法电话亭",让孩子知道即使暂时分开,也能通过指定方式(如对讲机)随时联系到母亲,定期进行"信任盲行"游戏,在确保安全的前提下,让孩子蒙眼跟随家长的语音指引完成简单任务,这种训练能显著增强孩子的环境适应力。

-

家庭角色平衡术 父亲的参与度需要提升至40%以上,可以设计"爸爸专属日",每周固定时间由父亲主导亲子活动,建议选择具有适度挑战性的项目,如组装模型、户外探险等,这些活动能有效激发孩子的探索欲,华东师范大学的研究表明,父亲参与度每提高10%,孩子的独立解决问题能力相应提升7.2%。

-

社交能力培养计划 创建"同伴支持小组",邀请3-5名同龄孩子组成固定活动团体,初期由家长陪同进行合作游戏,逐渐过渡到孩子自主组织活动,角色扮演游戏特别有效,让孩子轮流扮演"小家长",这种角色转换能增强其自我效能感,广州某重点小学的跟踪数据显示,参与团体活动的孩子,三个月后主动社交意愿提高58%。

教育者的智慧工具箱

在具体场景中,家长需要掌握"情绪翻译"技巧,当孩子说"妈妈不要走"时,可以回应:"妈妈知道你现在有点担心,我们来看看这个担心有多大?有足球那么大还是乒乓球那么大?"这种具象化的对话能帮助孩子识别和管理情绪。

建立"成长里程碑"体系尤为重要,设计包含20个阶段的独立能力发展图谱,从独自整理书包到独立去小区便利店购物,每个阶段都设置明确的达成标准,每完成一个阶段,在家庭会议中进行认证仪式,颁发自制勋章,这种可视化的进步呈现能显著增强孩子的自信心。

家校协同机制不可或缺,建议每月与班主任进行专项沟通,了解孩子在学校的独立表现,当发现孩子能在课堂上主动举手发言或独立完成值日任务时,要在家庭环境中进行强化鼓励,上海某知名小学的实践案例证明,家校协同干预能使改善效率提升35%。

警惕过度干预的隐形陷阱

在实施干预措施时,要避免陷入"冷处理"误区,突然的强制分离可能引发创伤反应,正确做法是提前预告分离时间,"妈妈半小时后要去超市,这段时间你可以先画完这幅画。"同时要警惕补偿心理,有些家长在训练期间会产生愧疚感,用物质奖励过度补偿,这反而会削弱训练效果。

当出现以下预警信号时需要专业介入:持续6个月以上的分离焦虑、伴随躯体化症状(如呕吐、尿频)、影响正常社交功能等,建议选择具有游戏治疗或沙盘治疗经验的心理咨询师,这类非言语治疗方式更适合儿童心理特点。

经过系统干预,多数孩子能在3-6个月内建立健康的依恋模式,重要的是要认识到,适度的依恋是亲子关系的润滑剂,关键在于把握"亲密而不依赖"的尺度,就像小鹰学飞,母亲的使命不是永远提供怀抱,而是教会他们掌控翅膀的力量,当孩子最终能够自信地说出"妈妈你忙吧,我自己可以"时,那正是家庭教育最动人的收获时刻。

(注:本文数据来源于中国家庭教育研究院2023年度报告、华东师范大学儿童发展研究中心数据库)