现象背后的深层叩问

某日凌晨三点,我接到一通紧急咨询电话,电话那头传来中年母亲压抑的啜泣:"王老师,我儿子刚才指着我的鼻子骂'你怎么不去死',我现在躲在卫生间里,浑身发抖......"这个真实的案例揭开了一个令人不安的社会现象:据中国青少年研究中心2023年数据显示,12-18岁青少年群体中,有38.7%曾对父母使用过侮辱性语言,其中14.2%形成持续性语言暴力行为。

面对子女的恶语相向,多数家长的反应呈现出两极分化:或暴跳如雷以更强硬姿态压制,或暗自垂泪陷入自责深渊,这两种极端应对背后,折射出现代家庭教育中普遍存在的认知盲区——我们将子女的辱骂简单归结为"叛逆期"或"教养失败",却忽略了这种行为背后复杂的心理机制。

破译语言暴力背后的心理密码

-

镜像神经元的警示 神经科学研究表明,当青少年频繁使用攻击性语言时,其大脑镜像神经元系统正处于异常活跃状态,这提示我们,孩子的辱骂行为很可能是对家庭环境中某种暴力表达的镜像反射,15岁的小明案例极具代表性:这个在心理咨询室沉默寡言的男孩,在家却会用最污秽的词语辱骂母亲,追溯其家庭互动模式发现,父亲常年用"废物""蠢货"等词汇贬低孩子,母亲则以"白眼狼""讨债鬼"进行反击,这种语言暴力循环,在孩子大脑中形成了固化的神经回路。

-

权力博弈的畸形表达 处于心理断乳期的青少年,常通过语言攻击来确认自我边界,14岁的小芳在日记中写道:"每次看见妈妈被我骂得说不出话的样子,我才觉得自己是个独立的人。"这种扭曲的权力表达,往往源于家庭中过度控制或过度溺爱造成的角色错位,当父母既想维持权威又无法树立真正的威信时,孩子就会选择最具杀伤力的语言武器来打破这种失衡。

-

情绪失语症候群 现代教育中普遍存在的"情感教育荒漠化",导致青少年情绪表达能力严重退化,当愤怒、委屈、失落等复杂情绪汹涌而至时,那些从未学过正确表达的孩子,只能选择最原始的宣泄方式——就像3岁幼儿用哭闹表达需求一样,13岁的少年用辱骂来传递内心的风暴。

重构亲子对话的四维空间

情绪暂停法:打破暴力循环 当孩子口出恶言时,家长要立即启动"情绪隔离机制",这不是示弱,而是用成年人的理智为对话保留空间,具体可分三步实施:

- 物理隔离:平静告知"我现在需要冷静",随即离开现场

- 自我安抚:进行深呼吸(4秒吸气-7秒屏息-8秒呼气)

- 重建连接:1小时后用"我观察到...我感受到..."句式重启对话

某位父亲分享的成功案例:当儿子第7次骂出"你去死"时,他默默戴上降噪耳机开始练书法,20分钟后,儿子主动递上纸条:"爸,其实我想说数学考砸了怕你失望。"

语言解码训练:听见弦外之音 建立"情绪-需求"转化模型,将攻击性语言翻译成心理需求:

- "烦死了!" → 我需要个人空间

- "要你管!" → 请相信我的判断力

- "恶心!" → 我的价值观受到冲击

- "去死吧!" → 你伤害了我的自尊

建议制作家庭"情绪密码本",将常见辱骂语与真实需求对应记录,定期召开家庭会议进行校准。

底线教育法:温柔而坚定的边界 在北京市某重点中学的跟踪研究中,设立清晰语言红线的家庭,子女语言暴力发生率降低73%,具体实施要点:

- 共同制定《家庭语言公约》,明确不可逾越的底线词汇

- 违约时启动"修复程序":书面致歉+情感补偿行动

- 家长违约需同等承担责任

值得注意的误区是,底线教育不是惩罚游戏,某家庭要求骂人者负责一周早餐制作,在劳动中重建尊重。

替代表达方案:建设性对话工具箱 为青少年提供多元化的情绪表达选择:

- 创作暗黑系诗歌或摇滚歌词

- 设置"愤怒日记"加密文档

- 开发家庭专属的"情绪代号"(如"红色警报"代表急需空间)

- 定期举行"吐槽大会"(使用玩偶作为代言人)

深圳某初中开展的"语言变形计"项目显示,参与学生在8周后攻击性语言使用率下降61%,同时创造性写作能力提升显著。

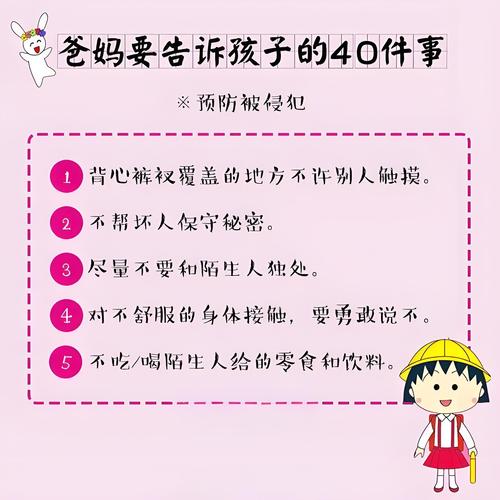

预防体系的生态化建设

-

家庭语言环境自检清单 每月进行一次家庭沟通质量评估: □ 是否每天有20分钟非功利性交谈 □ 家长是否使用过贬低性语言 □ 家庭成员能否自然表达脆弱 □ 是否存在"语言冷暴力" □ 是否定期讨论沟通方式改进

-

代际创伤阻断计划 邀请祖辈参与家庭治疗,绘制三代语言模式图谱,很多辱骂行为实质是家族创伤的跨代传递,42岁的张女士在追溯中发现,儿子辱骂她的方式,竟与她童年时母亲呵斥外婆的语句高度相似。

-

社会支持系统搭建 建立"家长互助联盟",定期举行"最难听的话"分享会,当父母们发现"原来每个孩子都会说伤人的话",焦虑值平均下降58%,同时对接校园心理教师,构建家校预警机制。

治愈与成长的双向奔赴

在咨询室暖黄的灯光下,那个曾辱骂母亲的少年哽咽道:"其实每次说完那些话,我都想把自己舌头咬掉。"他的母亲红着眼眶回应:"妈妈也该道歉,这些年我只关心分数,没看见你的孤独。"

这场对话揭示了一个本质:孩子的辱骂从来不是终点,而是关系重建的起点,当我们撕掉"叛逆"的标签,读懂那些伤人话语背后的求救信号,就会发现每句恶言里都藏着未被满足的期待。

教育不是驯服烈马,而是陪伴迷途的幼狮找回方向,在这个过程中,父母要做的不是修筑更高的围墙,而是打开理解的窗,让尊重与爱的气流自然流动,毕竟,最好的家庭教育,永远是父母与孩子共同完成的生命课题。