清晨六点半的闹铃如同刑具,高三学生林薇蜷缩在被子里,想到教室里堆积如山的试卷、令人窒息的竞争氛围和老师焦灼的目光,胃部一阵绞痛,这是她连续第五天拒绝踏进校门,在城市的另一端,男生张明正端坐家中书桌前,墙上的时间表精确到分钟,他坚信脱离学校的“低效课堂”是冲刺清北的最优解,当“高三”与“拒绝上学”这两个词高频碰撞,“在家自学”正悄然成为部分学生心中对抗教育压力的秘密武器。

高三学生逃离课堂的现象并非孤例,多重压力源交织成无形的网:学业高压下,每张试卷都成为审判;同辈竞争让教室变成无声战场;部分教师填鸭式教学忽视个体差异;校园人际关系紧张成为压垮心理的最后一根稻草,美国心理学会(APA)研究指出,青春期晚期学生因学业压力导致焦虑障碍的发生率显著上升,当学校从知识殿堂异化为痛苦源头,“在家自学”便成了一种看似合理的自救尝试。

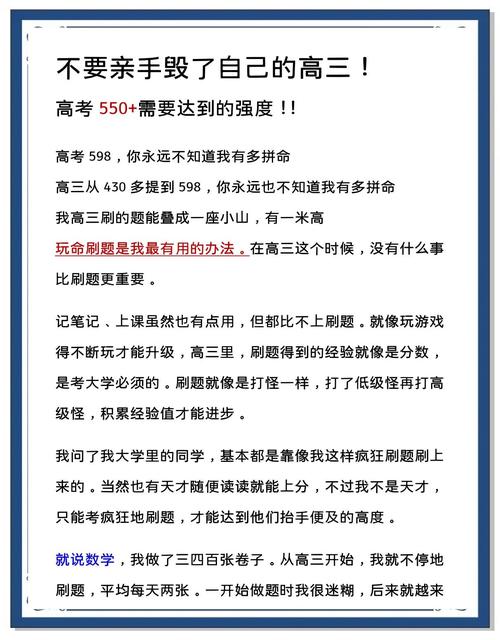

在家自学绝非易事,其优势确实诱人:学生可完全掌控学习节奏,针对薄弱环节强化训练;自由安排时间避免通勤消耗;个性化资源选择能精准匹配需求,张明的成功案例印证了这点——通过高度自律和科学规划,他的模考排名跃升百名,其风险更不容忽视:自律缺失导致效率崩塌;知识体系碎片化,缺乏系统性构建;社交剥离造成情感荒漠;实验操作、体育等课程资源匮乏,更严峻的是,一项跟踪研究显示,长期脱离校园环境的青少年,其社会情感能力(SEL)发展显著滞后于同龄人。

我曾接触过两个截然不同的案例,陈阳,因严重社交焦虑选择在家备考,初期效率尚可,但三个月后陷入深度抑郁:缺乏师生交流导致解题思路闭塞,没有同伴参照引发进度恐慌,最终高考失利,反观李婷,在父母支持下制定周密计划,每周返校两次参加关键课程和答疑,利用在线平台保持社交连接,最终考入理想高校,她的成功关键在于“部分连接”而非“彻底隔绝”——保留必要的学校支持锚点。

“教育绝非孤立的知识搬运,” 教育专家韩立明教授强调,“学校是微型社会实验室。高三学生在此学习的不仅是解题技巧,更是压力管理、团队协作、冲突调解等核心生存能力,完全切断这种浸润式成长环境,代价巨大。” 在家自学要成功,需满足严苛前提:超凡的自律、清晰的目标管理、家庭强大的支持系统、定期专业评估反馈机制、以及维持适度社交连接的策略,然而现实是,同时满足这些条件的青少年凤毛麟角。

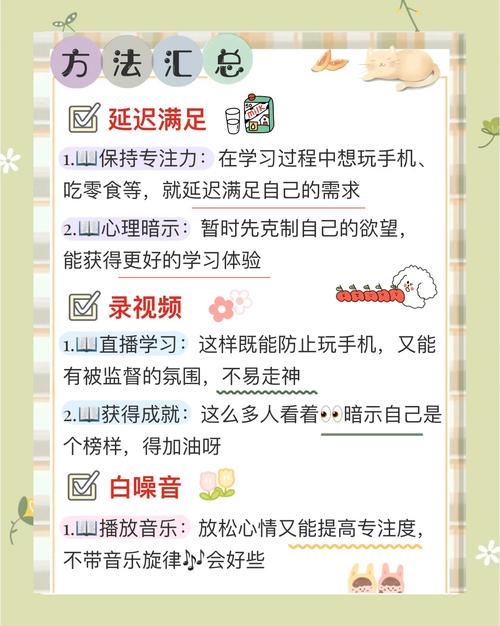

对于挣扎中的高三学子,与其贸然切断与学校的纽带,不如探索更平衡的解决方案:

- 弹性返校协商: 与校方沟通,申请免除低效课堂,选择性参加核心课程与答疑

- 心理支持优先: 正视焦虑根源,寻求专业心理咨询而非简单逃避环境

- 构建支持社群: 创建线上或线下互助小组,共享资源并缓解孤立感

- 优化在校体验: 主动与老师沟通学习需求,参与课堂设计,将被动接受转为主动建构

高三的苦役终有尽头,但成长之路漫长,当教室的灯光成为重负,我们需要的不是简单的“切断电源”,而是重新校准光芒的亮度和角度。真正的教育勇气不在于逃离人群,而在于在喧嚣中找到属于自己的专注频率。

在书页翻动与时钟滴答声中,林薇最终选择了一条中间道路:每周三天在校聚焦核心课程与师生互动,四天在家进行针对性攻坚,她发现,当“自学”的主动权握在手中,而非作为逃避的盾牌时,学校走廊的光影竟也有了温度。高三不仅是知识的战场,更是学会与压力共存、在制度缝隙中寻找呼吸之道的生存训练。 这段岁月教会我们的,远比高考试卷上的答案更为深刻——如何在重压之下保持韧性,在孤独边缘维系连接,在不确定中锚定方向。