在无数个周末的清晨,当别的孩子还在睡梦中,小明的房间里却常常爆发出激烈的争执:“我不去!我就是不想补课!”母亲焦虑地站在门外,手里捏着昂贵的缴费单,内心充满了无力与困惑:“为他花了这么多钱,怎么就这么不领情?”这样的场景,在当今的教育焦虑氛围中,早已不是孤例,面对孩子对补课的强烈抗拒,许多父母的第一反应往往是责备、说教甚至强制,结果却常常陷入亲子关系紧张、孩子更加逆反的恶性循环。

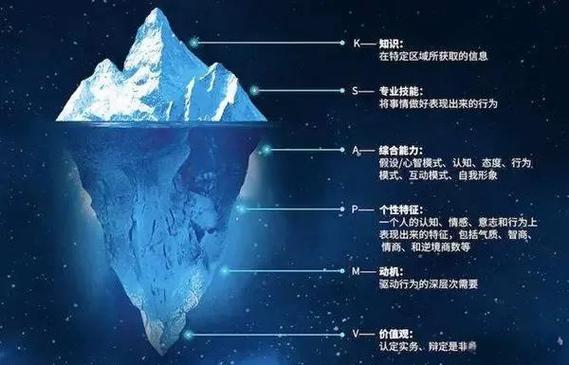

为什么孩子对补课如此抗拒?深层原因远比想象复杂。

在急于沟通之前,我们必须俯下身子,真正理解孩子沉默或爆发的背后,那些未曾被听见的心声。

-

“我真的很累,喘不过气来了!”——学业压力的超载与窒息感

当学校课业已经占据了孩子大部分清醒时间,额外的补课不再是“助力”,而成了压垮骆驼的最后一根稻草,一个初中生曾向我哭诉:“老师,我每天写完学校作业都快十一点了,周末还要补三门课,我连发呆的时间都没有了,我觉得自己像个机器。”这种持续高压状态,极易引发强烈的身心疲惫甚至抑郁倾向。 -

“补了也没用,浪费时间!”——对无效学习的清醒认知与挫败

孩子远比我们想象的敏锐,如果补习内容只是学校知识的枯燥重复,或者老师的授课方式无法激发兴趣、方法不适合孩子,他们会清晰地感知到时间的浪费,一位高一男生直言:“那个物理补习班讲的,老师在学校都讲过了,我坐在那里完全是煎熬,成绩一点没提上去,纯属花钱买罪受。”这种清醒认知下的无效投入,自然滋生强烈的抵触。 -

“那是你们想要的,不是我!”——自主选择权被剥夺的愤怒

青少年时期的核心心理需求是寻求自主和独立,当补课的决定完全由家长单方面做出,孩子没有参与讨论和选择的权利时,补课本身就成了父母控制欲的象征,一位初二女生在咨询中愤怒地说:“我妈根本不问我,直接报班交钱,好像我的时间不是我的时间!我偏不去!”这种对自主权被侵犯的反抗,往往比不喜欢学科本身更强烈。 -

“我连和朋友玩的时间都没了!”——被挤压的社交与休闲需求

孩子需要时间放松、发展兴趣爱好、与同龄人交往,这是他们社会化发展和心理健康的重要基石,无休止的补课会粗暴剥夺这些空间,一个小学五年级的孩子委屈地告诉我:“我最好的朋友周末约我打球,可我总在上课,现在他们都不怎么叫我了...” 这种社交连接的断裂和兴趣爱好的缺失,会让孩子对占据这些时间的补课充满怨恨。

沟通不是战场:营造安全港湾,让真心话自然流淌

当我们理解了冰山下的庞大根基,才能避免在沟通中成为粗暴的“攻城锤”,真正的沟通始于精心营造一个让孩子敢于卸下防备、表达真实自我的安全港湾。

-

家长的自我审视:按下暂停键,先面对自己

沟通前,请诚实地问问自己:我的焦虑是什么?是担心孩子成绩落后?是害怕在“教育军备竞赛”中被比下去?还是对孩子未来不确定性的深深恐惧?一位母亲在反思后分享:“我逼他补奥数,其实是害怕同事孩子都拿了奖,我家孩子没有,显得我教育失败。” 承认并管理好自己的焦虑,是避免将压力转嫁给孩子的前提,请暂时放下“我花了这么多钱”的委屈感和“我是为你好”的道德优越感——这些情绪只会筑起沟通的高墙。 -

时机与环境:选择孩子放松的“心灵时刻”

不要在冲突爆发时硬碰硬,也不要选在孩子刚考砸或疲惫不堪时“趁虚而入”,找一个双方都平静、孩子相对放松的时间,比如周末午后一起散步时,或睡前相对宁静的时刻,地点同样关键,避开严肃的书房或嘈杂的客厅,可以选择安静的咖啡馆角落,或者边进行孩子喜欢的活动(如一起拼乐高、散步)边自然引入话题,环境的安全感能极大降低孩子的防御心理。

深度沟通五步法:从隔阂走向联结与协作

真正的沟通,不是说服,而是倾听;不是命令,而是邀请,以下五步,是打开孩子心门、共同寻找答案的路径:

-

开启对话:以“我”的感受为起点,而非指责

摒弃充满火药味的质问:“你为什么又不想去补课了?你知道花了多少钱吗?” 尝试用平静、关切的语气,表达基于观察的“我”的感受和困惑:“孩子,妈妈注意到最近几次提到要去上英语课,你好像情绪特别低落/不太愿意去(描述观察到的具体行为),妈妈有点担心,也有点困惑,能和我聊聊是什么原因吗?我很想了解你的想法和感受(表达关心和了解意愿)。” 这种开放式的邀请,远比质问更可能得到回应。 -

核心环节:全情投入地“听”,听见语言背后的声音

这是沟通成败的关键,当孩子开始表达(哪怕只是只言片语或负面情绪),请务必:- 全身心在场: 放下手机,停下家务,转身面对孩子,眼神接触,用整个身体语言(点头、前倾)表明:“你是最重要的。”

- 积极倾听与“映照”: 用心捕捉孩子的感受词汇(“烦死了”、“害怕”、“无聊”、“没用”)和核心诉求(“没时间玩”、“听不懂”、“老师凶”),然后用你的话反馈回去:“听起来你觉得这门课特别枯燥,内容重复,让你提不起劲,是这样吗?” 或者“你感觉那个老师讲得太快,跟不上,让你很着急甚至有点害怕,对吗?” 这种“映照”让孩子感到被真正理解和看见,是建立信任的基石。

- 拥抱沉默与情绪: 允许孩子有停顿、沉默,甚至哭泣或愤怒,不要急于打断、反驳或立刻给解决方案,简单一句“嗯,我在听”、“这听起来确实让人很难受/生气”,或者只是静静地陪伴,传递的是接纳与支持,忍住说“这有什么好哭的”或“别生气了”的冲动。

- 追问探索,挖掘深层需求: 在孩子表达表层原因(如“老师讲得不好”)后,用温和的好奇心追问:“关于老师讲得不好,具体是哪方面让你觉得有困难呢?” 或者“除了老师的原因,还有其他让你不想去上课的因素吗?比如时间安排、作业量或者同学关系?” 引导孩子更深入地剖析自己的感受和需求。

-

表达理解与共情:在情感层面建立连接

在真正倾听了孩子的困境后,发自内心地表达理解和共情,即使你并不完全认同他的观点,这绝不是敷衍的“我理解你”,而是真诚地承认他的感受有其合理性:- “如果是我,每天学这么长时间,周末还不能休息,我也会觉得特别累、特别烦,你的辛苦我完全能理解(认可感受的合理性)。”

- “花了那么多时间上课,却感觉没学到东西,看不到进步,这确实会让人特别沮丧和失望(承认挫折感的真实性)。”

- “自己不能决定周末怎么安排,确实会让人感觉不舒服,觉得不被尊重(认同自主权需求的重要性)。” 这种情感层面的共鸣,能极大缓解孩子的对立情绪,让他感到被支持,而非被评判。

-

共同探索解决方案:把选择权与责任共同承担

当孩子的情绪被看见、被理解,心门真正打开后,沟通才能转向建设性的问题解决。关键在于,这是“共同探索”的过程,而非家长单方面的决策或命令。- 明确核心目标: “我们一起来看看,怎么才能既让你学得有效果,又不至于让你压力太大/失去所有自由时间?我们的共同目标是什么?”(提升某个薄弱环节?掌握学习方法?保持学习兴趣?)。

- 头脑风暴所有可能: 邀请孩子一起思考所有可能的选项,不做评判地记录下来:继续当前补课但尝试和老师沟通调整?换一个机构或老师?换成针对性更强的小课或线上课?暂时停止,由父母或家教辅助?利用优质线上资源自学?加强在校学习效率?彻底休息调整一段时间?甚至,勇敢放弃不适合的科目?

- 共同评估与选择: 和孩子一起分析每个选项的利弊(效果预期、时间成本、经济成本、孩子意愿度、可行性)。把最终的选择权,在充分讨论后,郑重地交还给孩子(或在孩子能承受的范围内给予最大选择权):“你觉得这几个方案里,哪一个你觉得最有可能尝试一下,或者哪几个我们可以结合起来试试看?” 赋予选择权的同时,也要引导孩子思考并承担相应责任:“如果你选择了这个方案,你觉得需要爸爸妈妈提供什么样的支持?你自己需要做些什么来确保效果?”

-

持续跟进与灵活调整:沟通是循环,而非终点

达成初步共识只是一个开始。务必约定一个时间(比如两周或一个月后)一起回顾效果:“我们之前商量的那个办法(比如换老师/自学),你觉得试下来怎么样?效果如何?感觉压力有变化吗?有没有遇到新的困难?” 根据孩子的真实反馈和客观效果(如学习状态、情绪、成绩变化),保持开放心态,愿意一起检讨、调整甚至推翻之前的决定。 让孩子看到沟通是有效的,他的意见是被重视的,方案是灵活的。

小磊曾对物理补习班极度抗拒,每次上课都如坐针毡,成绩不升反降,家庭冲突不断,他的母亲在激烈争吵后,尝试了深度沟通,她选择晚饭后散步的时间,真诚地说:“小磊,妈妈看你每次上物理课前都很烦躁,回来也闷闷不乐(观察),妈妈很担心,也很想知道原因,你能和我说说吗?” 起初小磊沉默,母亲耐心等待,他终于爆发:“那个老师就知道讲题!我根本跟不上!越上越觉得自己是傻子!周末全毁了!” 母亲没有打断,安静听完,回应道:“跟不上老师节奏,觉得自己学不会,这感觉一定特别挫败、特别难受吧?而且周末一点自己的时间都没有了(映照感受)。” 小磊愣住了,没想到妈妈没有骂他,母亲承认:“花了时间又没效果,还让你这么痛苦,这确实不行(表达理解)。” 然后她问:“我们一起想想,有什么办法能改变这个状况?你的想法最重要(邀请共同解决)。” 经过讨论,他们决定先暂停大班课,小磊提出想试试口碑好的线上专题课程,并承诺自己会主动问学校老师问题,母亲支持了他,一个月后回顾,小磊虽然线上学习也有挑战,但心态积极了很多,主动性强了,最关键的是,家庭紧绷的弦终于松弛下来,亲子关系得到了修复。

孩子抗拒补课,表面是教育路径的冲突,深层却是亲子联结的呼唤。 当我们急于用道理填满沉默,用焦虑覆盖孩子的真实声音,教育的本质便已迷失在分数与名次的迷雾中,真正的沟通始于放下“我执”——放下“你必须听我的”的权威,放下“钱不能白花”的委屈,放下“为你好”的道德重担。

请相信,每一个紧闭的房门后,都藏着一颗渴望被真正倾听的心,教育的智慧,不在于安排多少课程,而在于是否能在孩子说“不”时,依然保持对话的桥梁畅通,那些被耐心倾听、被真诚尊重的时刻,终将在孩子心中积淀为面对未来挑战的勇气与力量——这才是比任何补习都珍贵百倍的人生基石。

当孩子感到被理解而非改造,被支持而非控制,那些看似顽固的抗拒,往往会转化为意想不到的成长动力,教育的终极目标,永远是一个能独立思考、为自己负责的完整的人。