引言:童话与教育的交汇

在格林兄弟的童话《三位黑公主》中,三位被诅咒的公主因勇敢者的行动最终获得救赎,这一故事虽未直接关联教育,但其隐喻却能为现代教育提供深刻的启示——公主的“黑色”象征困境与挑战,而救赎的过程恰似教育中突破传统框架、培养完整人格的探索,本文将借三位黑公主的意象,探讨教育中亟需强化的三大核心:批判性思维、人文关怀与实践精神,这三者的结合,或能成为破解当下教育困局的关键钥匙。

第一位黑公主:批判性思维的觉醒

在童话中,第一位公主的困境源于被动的禁锢,这让人联想到当前教育中普遍存在的“标准答案依赖症”——学生被训练成记忆机器,而非思考主体,根据OECD的全球教育报告,75%的教师承认课堂时间主要用于知识灌输,而非思维训练。

批判性思维的培养需要颠覆传统教学模式,芬兰教育的“现象式学习”提供了范例:在赫尔辛基的一所中学,学生通过“为什么北欧神话中的洛基既是恶作剧之神又是变革者”的议题,跨学科分析神话、历史与心理学,最终形成独立的价值判断,这种教学方式的关键在于提出开放性问题,允许试错与辩论。

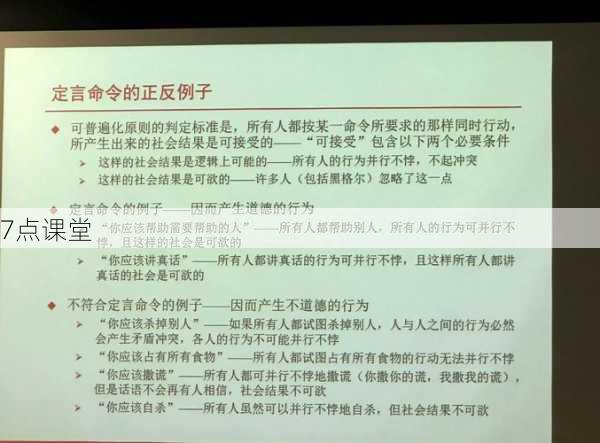

教育者需警惕的是,批判性思维不等于简单的质疑,美国哲学家杜威在《民主与教育》中强调,真正的批判需建立在逻辑训练与证据意识之上,例如新加坡教育部近年推行的“哲学探究课”,要求小学生从“公园里该不该禁止滑板”的讨论中,学习区分事实陈述与价值判断,逐步构建理性思考框架。

第二位黑公主:人文关怀的救赎力量

第二位公主的黑色长袍令人联想到教育中逐渐褪去的情感温度,北京师范大学2022年的调研显示,62%的中学生认为教师更关注分数而非个人成长,这种工具理性导向正在制造大批“精致的利己主义者”。

人文关怀的缺失需要从教育哲学层面进行矫正,德国教育人类学家博尔诺夫提出的“遭遇教育”理论认为,真正的教育产生于师生间的情感共鸣,日本广岛县的小学教师山田良子曾记录过经典案例:一名自闭症学生在观察班级植物角时,偶然说出“向日葵低头是在和蚯蚓说谢谢”,教师抓住这个瞬间,引导全班创作自然主题绘本,最终让该生逐渐融入集体,这个案例证明,教育的人文性往往体现在对非常态瞬间的珍视。

重建人文关怀还需制度保障,加拿大安大略省的教育法案明确规定,每所学校必须配备“情感素养导师”,其职责包括观察学生的非学术表现、设计同理心训练游戏等,这种将人文关怀量化为教育指标的做法,值得借鉴。

第三位黑公主:实践精神的突围之路

第三位公主的救赎需要穿越荆棘密布的森林,这恰似教育脱离实践后遭遇的困境,世界经济论坛的报告指出,到2030年,全球将有超10亿人因技能错配而失业,折射出教育与现实需求的割裂。

实践教育的精髓在于建立知识与生活的联结,以色列的“基布兹教育模式”颇具启发性:中学生需在集体农场完成“创业实践课”,从种植有机蔬菜到运营社区超市,全程参与生产链,这种教育不仅培养动手能力,更让学生理解“责任”与“合作”的真实含义。

我国近年来推行的劳动教育新政,可视为实践教育的本土化尝试,杭州某中学的“南宋御街重建项目”中,学生需实地测绘古建筑、采访非遗传承人,最终用3D建模还原历史街区,项目评估不仅关注技术成果,更重视学生在过程中表现出的文化理解力与问题解决能力。

三位一体的教育重构

孤立地发展批判性思维、人文关怀或实践精神,如同试图用单色颜料绘制彩虹,三者融合的难点在于平衡:在江苏某重点高中的教改实验中,生物课围绕“新冠疫情”设计课题,学生既要分析病毒传播模型(批判思维),又要撰写医护人员的口述史(人文关怀),最后还需设计社区防疫方案(实践),这种多维度的教学设计,使知识习得升华为价值塑造。

技术时代的教育尤其需要这种整合,当VR技术被用于模拟难民儿童的生存环境,学生既能锻炼逻辑分析(计算物资分配方案),又能培育共情能力(体验边缘群体的困境),还能实践创新(设计援助方案),这证明科技不是教育的敌人,关键在如何驾驭工具而非被工具异化。

解开诅咒的教育魔法

三位黑公主的传说,本质是关于突破与重生的寓言,当教育挣脱“分数至上”的诅咒,当教师成为点燃思维火把的守夜人,当校园成为孕育完整生命的土壤,我们或许能找到那扇通往救赎之门,这不是浪漫的空想——在巴西的贫民窟学校、在挪威的森林教室、在柬埔寨的稻田课堂,无数教育者正用行动证明:赋予批判以温度,让关怀扎根现实,教育才能真正照亮人性的光辉。

正如诗人泰戈尔所言:“教育的目的,是向人类传递生命的气息。”而这气息,正蕴含在三位黑公主从暗夜走向黎明的寓言之中。