当教室门在身后关闭的那一刻,十岁的雨欣紧紧攥着书包带,走廊里陌生的嬉闹声让她觉得胃部抽紧,这是她转学后的第三天,新同学好奇的目光、老师不同的教学方式、找不到饮水机的窘迫,这些看似细小的困扰正在消磨这个曾经开朗女孩的勇气,这样的场景每天都在全国各地的校园里上演,根据教育部2023年基础教育发展报告显示,我国每年有超过300万中小学生经历转学适应期,其中42%的学生会在前三个月出现不同程度的适应障碍。

理解适应期的本质特征 儿童的校园适应是一个多维度的生态系统重构过程,从发展心理学的视角来看,适应新环境需要完成认知地图重建、社会关系重构和自我认同调整三重任务,美国心理学家布朗芬布伦纳的生态系统理论指出,当儿童的生活环境发生剧烈改变时,其微系统(直接接触环境)和中系统(各微系统间的互动)都会产生结构性震荡。

典型的适应期表现呈现三个阶段特征:最初两周的"感官冲击期"表现为对物理环境的陌生感;第3-6周的"社交焦虑期"出现交友困难;第7-12周的"价值重构期"需要处理新旧环境的认知冲突,北京师范大学2022年对转学生群体的追踪研究发现,成功跨越这三个阶段的学生,其抗压能力和社交弹性较普通学生提升27%。

构建情感安全基地 建立稳定的情感联结是适应新环境的基础,英国心理学家约翰·鲍比的依恋理论指出,儿童需要在新环境中快速建立"安全基地",家长可以协助孩子在书包里放置熟悉的物品,如全家福照片或旧校徽,这类过渡性客体能有效缓解分离焦虑。

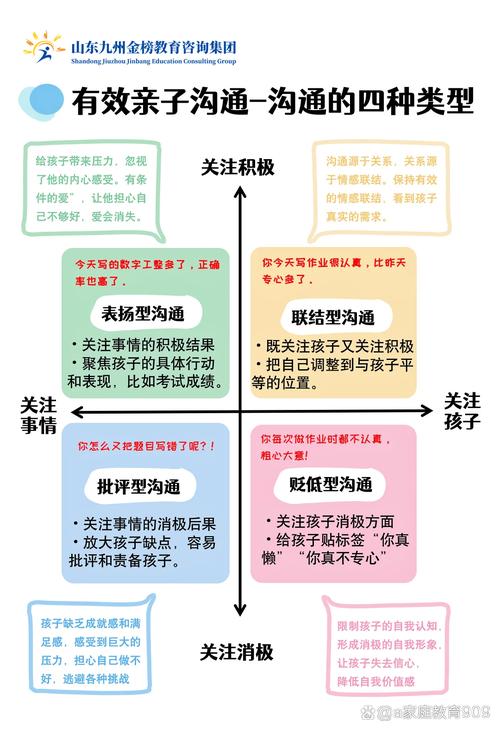

每日放学后的"20分钟专属时光"是情感修复的关键窗口,这个时段需要家长完全放下手机,通过开放式提问引导孩子表达感受。"今天有没有发现新教室特别有趣的地方?"避免使用"有没有人欺负你"等暗示性语言,上海某重点小学的实践表明,持续两周的专属沟通能使学生的焦虑指数下降35%。

重构认知坐标系 认知行为疗法中的ABC理论适用于帮助孩子调整环境认知,当孩子说"这里的同学都不喜欢我",家长需要引导其将绝对化陈述转化为具体情境描述:"今天课间你想加入游戏时发生了什么?"通过事实核查训练,逐步建立客观的认知框架。

设计"新环境探索任务"能加速认知地图的形成,可以制作包含"找到三个喜欢的校园角落"、"认识两位不同年级的学生"等趣味任务的探索手册,杭州某外国语学校的案例显示,完成探索任务的学生方位感建立速度提升40%,社交主动性提高28%。

培养社交脚手架 角色扮演是预演社交场景的有效工具,家长可模拟课间、午餐等典型场景,通过"..怎么办"的句式训练应变能力。"如果你想借铅笔,可以怎样自然地开口?"重点训练非语言交流技巧,如目光接触的时长、微笑的幅度等微表情管理。

协助孩子建立"社交启动资源库"至关重要,准备5个万能开场白:"你的书包挂件真特别"、"这道题我有点不明白",3个过渡性话题:"最近有个新动画片",2个退出策略:"我要去交作业了",广州某儿童心理咨询中心的数据表明,掌握社交策略包的学生首周交友成功率提升60%。

家校协同支持系统 教师是校园适应的关键调节者,有经验的班主任会采用"三明治沟通法":将需要改进的建议夹在两个积极反馈中间。"雨欣的课堂笔记非常工整(积极),如果发言时声音能再大些就更好了(建议),她的观察角度总是很独特(积极)。"

家长需要与教师建立"信息共享备忘录",每周记录三个积极观察:"今天主动帮助同学捡文具",两个待改善细节:"午餐时吃得较慢",一个特别需求:"希望多给些准备时间",这种结构化沟通能使教育支持精准度提升50%。

特殊情境应对方案 对于遭遇校园冷暴力的个案,需要启动"三级干预机制",首先通过绘画或沙盘游戏进行情绪宣泄,其次用社会计量法绘制班级关系图谱,最后开展定向社交技能训练,成都某中学的实践案例显示,该方案能使受害学生的心理复原时间缩短2/3。

文化适应障碍需采取"双焦点策略",一方面在家庭中强化原生文化认同,定期进行方言对话或传统节日庆祝;另一方面在学校开展文化桥梁活动,如"家乡特产分享日",这种双向调适模式被证明能降低68%的文化冲突发生率。

长期跟踪与预防机制 建立"适应能力发展档案",持续记录环境适应中的关键事件,每季度进行SCL-90心理测评,重点关注躯体化、人际敏感两个维度,使用成长型思维量表监测认知模式转变,及时调整干预策略。

预防二次适应障碍需要培养"环境通用技能",通过露营、研学等场景化训练,增强空间适应弹性;参与跨年级混龄活动,提升社交灵活性;进行校际交流项目,建立多元环境体验,追踪数据显示,经过系统训练的学生再次转学的适应期缩短57%。

站在教育观察者的角度,我们始终要记得:每个不适应新环境的孩子,都是在经历一次珍贵的成长蜕变,就像雨欣在两个月后的班级演讲比赛中,用略带颤抖却坚定的声音说:"这个陌生的校园教会我,勇气不是不害怕,而是带着害怕继续前行。"当我们用科学的方法支架起过渡的桥梁,用温暖的情感构筑安全的空间,每个孩子都能在新环境中绽放属于自己的光彩,这不仅是教育工作者专业能力的体现,更是对成长本质最深刻的理解与尊重。