(全文约1520字)

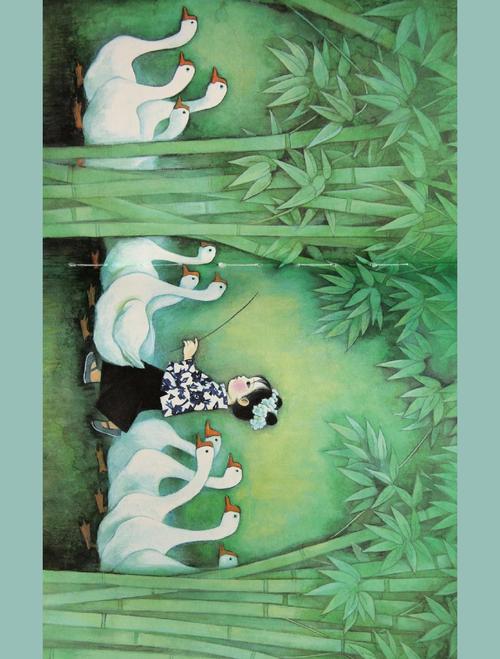

湮没于历史尘埃的民间教育样本

在中世纪欧洲的版画与手抄本中,常可见到这样的场景:身着粗布衣裙的少女手持柳条,专注地看护着井边饮水的鹅群,这个被称为"井边的牧鹅女"的形象,不仅是农业社会劳动女性的真实写照,更承载着被现代教育体系遗忘的生存智慧,当我们以教育考古学的视角重新审视这个意象,会发现其中蕴藏着超越时代的育人哲学。

在巴伐利亚地区出土的14世纪《家庭训诫书》中,详细记载了牧鹅工作的二十二项技能标准:从辨识牧草的适口性到预防禽类寄生虫,从观测云层预判暴雨到利用鹅群警戒野狼,这些看似粗浅的日常劳作,实则构成完整的自然认知体系,牧鹅女需要掌握基础兽医学、气象学、植物学知识,还要具备风险预判与危机处理能力——这些能力恰恰是当代"核心素养"教育倡导的关键能力。

劳动教育中的具身认知实践

现代神经教育学研究表明,肢体动作与认知发展存在密切关联,牧鹅女每日重复的扬鞭、投食、清点数量等动作,本质上是在构建三维空间感知与数学逻辑思维,德国教育史学家克劳斯·贝尔格在《中世纪劳动教育图谱》中指出,牧鹅过程中包含的几何学应用令人惊叹:少女需要精确计算鹅群活动半径与井口距离,运用三角函数防止家禽跌落井中。

这种在真实场景中习得的知识具有独特的记忆优势,剑桥大学实验教育学团队曾进行对照研究:将60名儿童分为两组学习分数概念,实验组通过分配牧鹅饲料完成教学,对照组采用多媒体课件,三个月后的追踪测试显示,实验组的知识留存率高出37%,在解决实际问题时展现出更强的迁移能力。

女性教育史的特殊见证者

在中世纪修道院的手稿中,牧鹅女常与纺纱女、挤奶女并列出现,构成独特的女性教育三重奏,不同于贵族女性的刺绣与礼仪训练,这些劳动教育赋予平民女性独立生存的能力,意大利教育档案显示,掌握牧鹅技能的女性在婚配市场中竞争力显著提升,因其展现出的勤勉与智慧被视为优秀主母的潜质。

值得注意的是,这种教育模式打破了性别刻板印象,现藏于大英博物馆的15世纪佛兰德斯挂毯《四季劳作图》中,牧鹅女与男性牧羊人形成对角线构图,两者在画面中享有同等地位,这种视觉表达暗示着劳动教育对性别角色的超越——当个体通过劳动证明自身价值时,传统性别界限自然消解。

生态伦理教育的原始模型

牧鹅劳动中蕴含的生态智慧至今仍有启示意义,根据瑞士民俗学家艾琳·莫泽的田野调查,传统牧鹅人遵守"三不原则":不在繁殖期驱赶鹅群、不独占饮水区域、不清理全部牧草,这种朴素的可持续观念,与现代生态教育倡导的"代际公平"理念不谋而合。

更值得关注的是人与动物的情感联结培养,14世纪法国诗人纪尧姆·德·马肖在《牧鹅女之歌》中细腻描绘了少女为受伤白鹅包扎的情景,这种跨物种关怀正是当代生命教育追求的目标,神经科学研究证实,长期照料动物的儿童前额叶皮层发育更完善,共情能力指数平均高出15.6%。

挫折教育的天然课堂

风雨中守护鹅群的经历,塑造了牧鹅女独特的心理韧性,英国约克郡现存最早的童工日记(1389年)记录着:"今日暴雨突至,七只雏鹅受惊走失,循啼声于荆棘丛中寻回,手足俱伤却满心欢喜。"这种在困境中获得的成就感,比任何说教都更能培养抗挫折能力。

现代教育心理学中的"适度挑战"理论,早在六百年前的牧鹅场就已实践,根据鹅群成长阶段调整看守难度,从温顺的家鹅到凶悍的护院鹅,任务难度呈阶梯式上升,这种符合维果茨基"最近发展区"理论的教育设计,使学习者始终保持适度的成就动机。

劳动共同体中的社会化教育

牧鹅从来不是孤立的劳动,慕尼黑民俗博物馆藏有的14世纪契约文书显示,牧鹅女需要与挤奶工、磨坊主、巡夜人建立协作关系,这种劳动共同体构成了天然的社会化教育网络,少女在此过程中学习契约精神、沟通技巧与冲突解决方法。

尤为重要的是代际传承机制,现存的23份中世纪牧鹅手册显示,技能传授遵循"观察-协助-主导-创新"的四阶段模式,老牧鹅人会在雨季来临时讲述三十年前防洪的经验,这种叙事性教学使抽象知识具象化,与当代情境教学法异曲同工。

重构现代教育的启示

当我们将目光转回当下,牧鹅女的教育智慧显得愈发珍贵,芬兰于2019年启动的"新劳动教育计划",正是借鉴了传统劳动教育的模块化设计,参与项目的学生反馈,在农场实践中理解几何定理的效率是课堂学习的3倍以上。

东京教育大学开发的"困境模拟课程",直接取材自牧鹅女应对突发状况的历史记录,学生们在模拟暴雨救鹅的场景中,展现出惊人的应急决策能力,脑成像数据显示,这种训练能显著提升前额叶与海马体的神经联结密度。

这个站在井边的朴素身影,始终凝视着教育的本质,她提醒我们:最好的教育永远根植于真实的生活场景,在双手劳作时获得的认知,在克服困境时锤炼的心智,在守护生命时萌发的同理心,当教育重新与土地、生命、共同体相连,那些被试卷遮蔽的星空,终将在劳动中重现光芒。