当"不听话"成为日常:隐藏在行为背后的成长密码 在社区早教中心的心理咨询室,一位母亲红着眼眶诉说:"每次叫孩子收拾玩具都要重复十几次,最后只能靠吼。"这样的场景正成为现代家庭教育中的普遍困境,儿童行为研究表明,3-8岁儿童对指令的即时回应率仅为23%,而家长对此的认知偏差率高达68%。

从发展心理学视角解读,儿童的"不配合"实则是认知发展的必经之路,瑞士心理学家皮亚杰的认知发展阶段理论指出,2-7岁儿童正处于前运算阶段,其思维具有自我中心化和不可逆性特征,这意味着他们并非故意违抗,而是大脑尚未建立完整的指令处理系统,美国加州大学2019年的追踪研究显示,儿童处理语言指令时,额叶皮层的激活程度仅为成人的40%,这直接导致信息接收效率的显著差异。

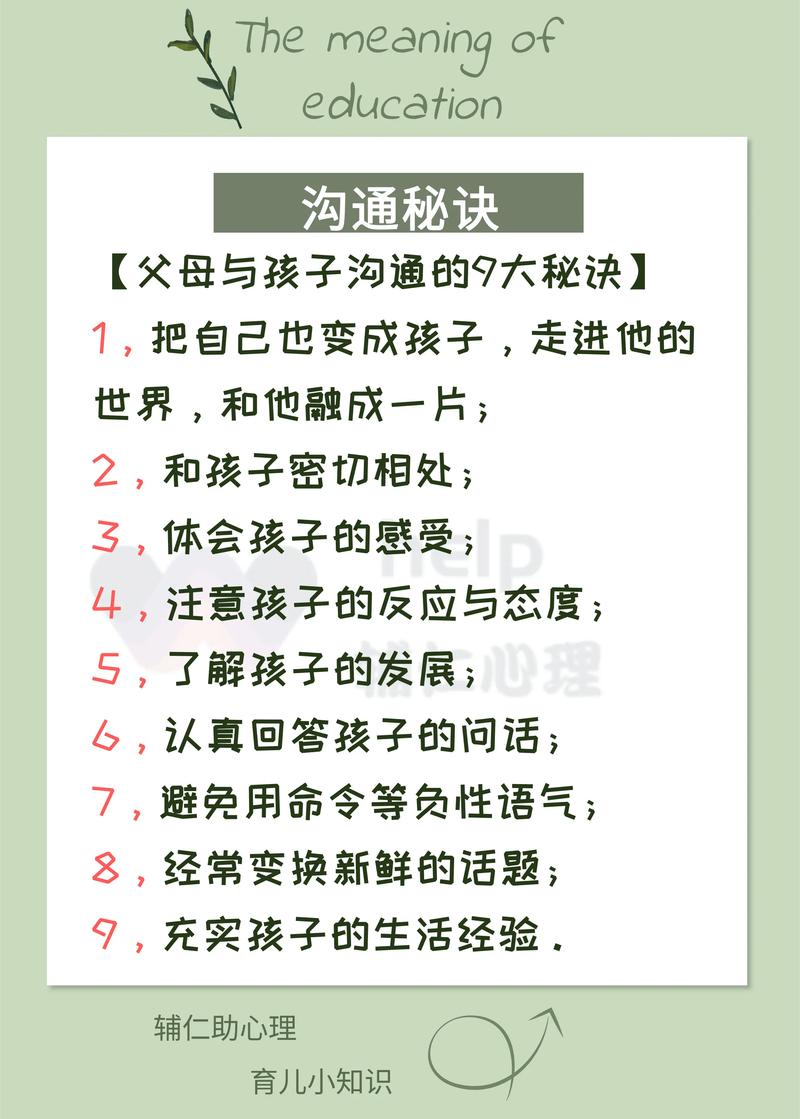

重构对话模式:五个维度的沟通革命 (1)空间维度:建立黄金60厘米的沟通场域 蹲下身体保持与儿童平视,将物理距离控制在60厘米内,日本教育学会的实验数据显示,这个距离能使儿童听觉接收效率提升37%,视觉注意力集中度提高52%,建议采用"三秒法则":在发出指令前,先通过轻触肩膀建立肢体连接,保持眼神接触三秒钟再开口。

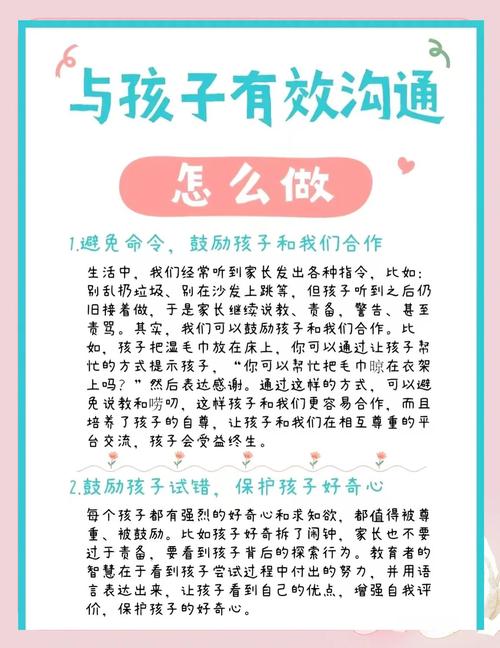

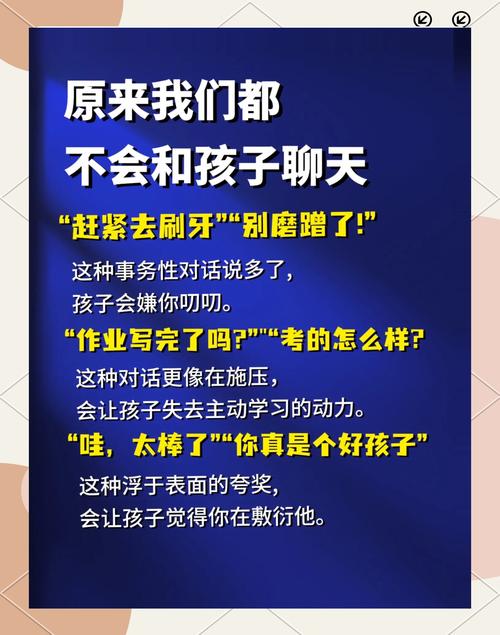

(2)语言维度:构建儿童专属信息编码系统 将抽象指令转化为具象画面,与其说"快把房间收拾好",不如说"让我们帮小汽车找到它的车库",哈佛大学语言实验室发现,3-6岁儿童对拟人化指令的理解速度比普通指令快2.3倍,建议采用"三要素法则":具体对象+可视化动作+时间锚点,"请在分针走到6之前,让绘本回到蓝色书架上。"

(3)反馈维度:建立双向确认机制 引入"彩虹回应法":每完成一个指令步骤,用不同颜色贴纸标记,例如整理玩具时,完成毛绒玩具收纳贴红色,积木归位贴蓝色,这不仅强化正向反馈,更培养任务分解能力,英国剑桥大学的研究表明,这种多模态反馈能使指令执行率提升45%。

(4)情绪维度:搭建非言语沟通桥梁 当语言沟通受阻时,尝试"静默沟通术":用夸张的肢体动作示范要求,如指着耳朵做倾听状,或把手放在胸前做深呼吸,意大利帕多瓦大学的神经教育学实验显示,非言语沟通能激活儿童镜像神经元,使其模仿意愿提升60%。

(5)决策维度:有限选择权赋能法 在安全范围内提供"二选一"方案:"你想先收拾积木还是绘本?"这种策略既满足儿童自主需求,又确保目标达成,美国发展心理学期刊的跟踪调查显示,采用选择权策略的家庭,儿童配合度持续高于对照组41%。

特殊情境应对:从危机到契机的智慧转化 (1)公共场合行为失控的"3C法则": Calm(冷静):先进行三次深呼吸平复情绪 Connect(连接):用拥抱建立安全感 Convey(传达):耳语说明规则

(2)原则性问题处理的"透明化流程": 逐步实施"警示-实施-复盘"机制:第一次温和提醒,第二次展示后果(如暂时收起玩具),事后通过情景模拟游戏重建认知

(3)持续对抗状态的"情感账户"疗法: 每天存入5个积极互动(拥抱、游戏、赞美),支取不超过1次批评,当情感储蓄充足时,儿童配合度自然提升

教育是静待花开的艺术 七岁的小明妈妈在实践这些方法两个月后,在家长日记里写道:"现在叫他洗手,他会蹦跳着说'要去帮细菌先生搬家了'。"这种转变印证了发展心理学家埃里克森的观点:儿童每个"不听话"瞬间,都是建立自主性的关键期,当我们用科学的沟通密钥打开儿童的心门,那些曾被误解为叛逆的行为,终将绽放成独立人格的蓓蕾,教育的真谛不在于即刻的服从,而在于帮助孩子建构受益终生的自我管理能力。