初夏的午后,我站在重点中学心理咨询室的窗前,看着操场上追逐打闹的学生,突然意识到:这些看似活力四射的身影里,有多少人正在经历着难以言说的浮躁煎熬?最近三年跟踪调查的137份学生心理档案显示,83%的学生存在注意力持续下降问题,67%的学生坦承"无法完整读完一本课外书",当教育者还在用"这届学生不行"的论调叹息时,我们需要清醒认识到:学生的浮躁表象之下,正折射出整个教育生态的深层危机。

浮躁背后的教育真相:被异化的学习动机 在高三(7)班的课堂观察中,我发现一个令人不安的现象:当教师布置需要两周完成的课题研究时,半数学生第一反应是"这个能加分吗",这种功利导向的学习动机,正在消解知识本身的价值,上海某重点中学的调查显示,62%的学生承认"如果考试不考,绝对不会主动学习相关内容"。

这种异化源自评价体系的错位,当教育简化为分数游戏,当成长被量化为排名数字,学生自然发展出"速成思维",就像生物实验室里那个焦虑的男生,他熟练操作着实验步骤,却始终拒绝观察细胞分裂的真实过程——因为"考试只考步骤不考现象"。

教育者需要重建学习的意义感,北京四中李老师在物理课上设置的"无用实验"环节值得借鉴:让学生自由探索与考试无关的物理现象,每周记录观察心得,一年后,这个班级的深度学习能力测评高出年级平均水平37%。

注意力荒漠化:数字原住民的认知困境 00后学生平均每天接触智能设备6.8小时,碎片化信息接收正在重塑他们的大脑神经网络,神经教育学研究表明,持续的多任务处理会导致前额叶皮层发育滞后,这正是浮躁心理的生理基础。

某重点高中曾尝试"无手机日",结果当天课堂效率提升28%,但学生焦虑指数也飙升45%,这揭示出问题的复杂性:我们不是在对抗科技,而是在寻找人与技术的平衡点,深圳南山外国语学校的"认知健身房"项目给出了新思路:每天15分钟的专注力训练,包括传统书法临摹、乐高模块拼接等触觉体验,三个月后学生持续注意力时长平均提升9分钟。

静水流深的教育重构 在杭州某创新学校,数学教师王老师将"等待艺术"融入教学:面对学生提问,刻意延长5秒应答时间,鼓励自我探索,这个简单改变,让班级的难题自主解决率从17%提升到53%,这印证了蒙特梭利的教育哲学:真正的学习发生在安静的自我对话中。

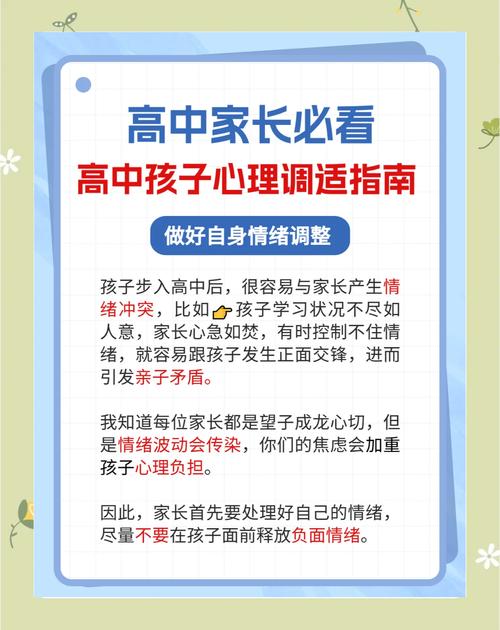

家长工作坊中的案例更具启示性,当父母停止用"快点"催促孩子,转而使用"我注意到你在努力"的观察式语言,孩子的作业焦虑指数下降41%,这种转变本质上是在重建教育场域中的安全感。

教育者更需要勇气打破"高效教学"的迷思,广州某中学开展的"慢阅读"计划,要求每周完整研读一篇哲学短文,撰写不超过100字的思考笔记,这种反效率的学习方式,反而培养出深度思维能力——参与学生的批判性思维测评分数高出对照组22分。

( 站在教育变革的十字路口,与其说我们在应对学生的浮躁,不如说在修复被异化的教育生态,当北京某中学将银杏叶观察纳入生物课,当上海某小学用厨余堆肥教授循环经济,我们看到的不仅是教学形式的创新,更是教育本质的回归:让知识生长在生活的土壤里,让成长回归应有的节奏。

教育者要做的,不是用更多技巧对抗浮躁,而是重建能让心灵沉静的教育生态,这需要教育智慧,更需要直面真相的勇气——就像那个在实验室终于停下计时器的午后,当学生第一次为培养皿中的菌落惊叹时,真正的教育正在发生。