当代家长面临的共同困境

"这道题刚讲过就错!""半小时作业写了三小时""老师说他上课总看窗外"…这些场景正困扰着全国87.6%的中小学生家庭(中国青少年研究中心,2023),当我们焦虑于孩子的注意力问题时,往往忽略了一个关键事实:根据美国儿科学会最新研究,12岁以下儿童的前额叶皮层(负责专注力的脑区)仅发育完成67%,这意味着孩子并非故意分心,而是生理结构尚未成熟。

注意力涣散的深层诱因

生理维度:

- 多巴胺分泌失衡导致自控力薄弱

- 睡眠不足引发脑前额叶功能抑制(儿童每日需9-11小时睡眠)

- 微量元素缺乏:铁、锌、镁不足影响神经传导

心理维度:

- 习得性无助(反复失败导致的自我放弃)

- 焦虑情绪占据认知资源

- 过度依赖即时反馈的游戏化思维

环境维度:

- 家庭视觉污染(平均每个儿童房间存在28个干扰源)

- 任务切换损耗(每被打断1次需要23分钟恢复专注)

- 负向关注强化(87%的家长只关注孩子分心时刻)

突破认知误区的关键数据

注意力持续时间对照表: | 年龄 | 理论专注时长 | 家长期待时长 | 落差比 | |--------|--------------|--------------|--------| | 3-5岁 | 5-7分钟 | 15分钟 | 300% | | 6-8岁 | 9-12分钟 | 30分钟 | 333% | | 9-12岁 | 15-20分钟 | 45分钟 | 300% |

(数据来源:剑桥大学儿童发展研究中心)

注意力类型差异:

- 视觉型(占38%):需图文结合

- 听觉型(占27%):需语言引导

- 动觉型(占35%):需肢体参与

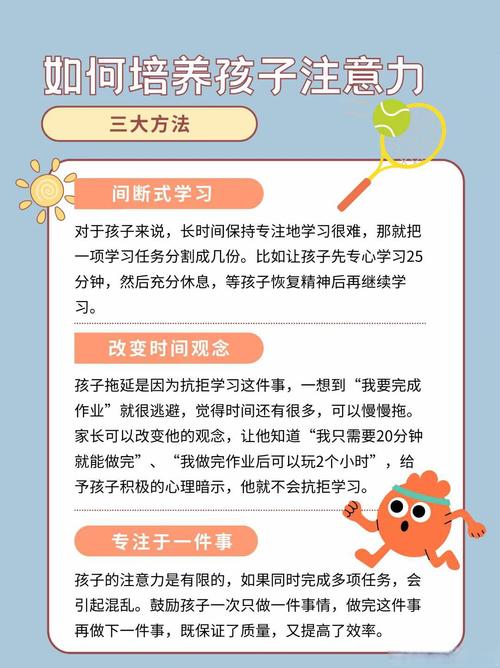

三阶训练法培养持续专注力

第一阶段:生理基础建设(1-3个月)

- 执行睡眠革命:建立"3-2-1"睡前程序(睡前3小时禁食,2小时停用电子设备,1小时启动舒缓仪式)

- 实施营养计划:每日保证核桃3颗、深海鱼150g、深色蔬菜200g

- 开展感统训练:单脚站立(5-10分钟/天)、舒尔特方格(3组/天)、听动协调游戏(抛接球计数)

第二阶段:心理动力激活(4-6个月)

- 建立"番茄工作法"改良版:年龄×1.5分钟专注+同时长休息(如8岁儿童专注12分钟,休息12分钟)

- 设计阶梯目标系统:将任务分解为"跳一跳够得着"的微目标

- 创建正向反馈机制:采用"三明治评价法"(肯定+建议+鼓励)

第三阶段:环境系统优化(持续进行)

- 打造"沉浸式学习角":遵循"三无两有"原则(无电子设备、无杂物堆积、无视觉干扰;有自然光源、有计时工具)

- 建立家庭响应公约:使用"交通信号灯"系统(红灯-绝对安静,黄灯-轻声交流,绿灯-自由活动)

- 实施数字排毒计划:制定"20-20-20"用眼规则(每20分钟看20英尺外20秒)

常见场景应对策略

课堂走神急救包:

- 课前预习"三问法"(这节课要解决什么问题?我之前哪里没懂?我能贡献什么?)

- 课中启用"五感记录法"(用不同颜色标记听到、看到、想到的内容)

- 课后进行"思维反刍"(用3句话概括课堂收获)

作业分心阻断术:

- 启动"清空桌面"行动(仅保留当前科目所需物品)

- 实施"任务可视化"管理(用乐高积木代表作业模块,完成即拆除)

- 采用"分段计时"策略(用沙漏替代电子计时器)

阅读走神解决案:

- 使用"指针跟读法"(用笔尖引导视线移动)

- 建立"问题导向"阅读(每页提出1个问题)

- 创建"角色代入"情境(假设要为他人讲解内容)

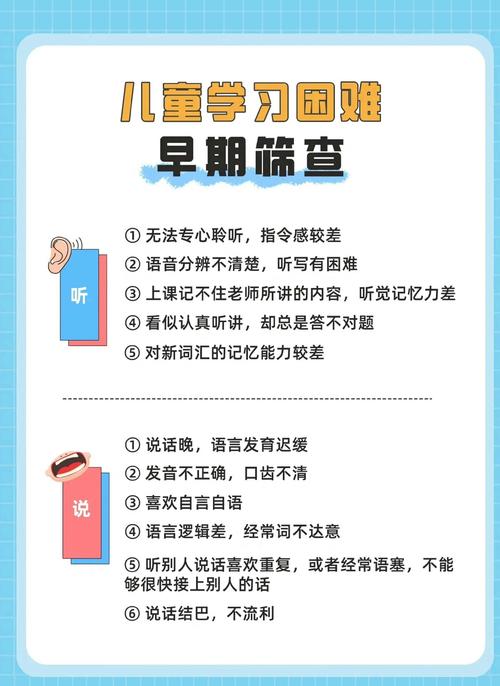

专业干预的预警信号

当出现以下情况时,建议寻求专业帮助:

- 在多个场合持续出现注意力涣散超过6个月

- 伴随冲动行为(如频繁插话、难以等待)

- 存在学习能力断层(如识字量差同龄人40%以上)

- 出现社交功能受损(无法维持简单对话)

典型案例分析: 案例1:9岁男孩小明,写作业频繁起身,家长观察发现:

- 每次分心都发生在遇到难题时

- 书桌正对客厅电视机

- 任务指令模糊("把作业写完") 干预方案:

- 调整书桌方位(改为面墙位置)

- 实施"登山式任务分解"(将作业标注为"营地"-"大本营"-"顶峰")

- 建立"求助信号系统"(举黄牌表示需要指导) 3周后专注时长从7分钟提升至18分钟

案例2:7岁女孩小雨疑似ADHD(多动症),经专业评估发现:

- 在拼图游戏中能持续专注45分钟

- 分心主要发生在语言类任务

- 母亲有完美主义倾向 干预方案:

- 调整任务呈现方式(将背诵改为角色扮演)

- 进行感觉统合训练(平衡木+词语接龙结合)

- 家长接受亲子沟通培训 2个月后语文单元测试进步显著

给家长的终极建议

警惕"专注力陷阱":

- 不要用成人标准要求孩子

- 专注时长不等于学习效率

- 适当走神是大脑的自我保护

掌握"三不原则":

- 不打断正在专注的孩子(即使姿势不端正)

- 不比较他人专注表现(每个孩子有独特节奏)

- 不滥用物质奖励(内在动机才是持久动力)

建立成长型思维:

- 将"又走神了"改为"这次比上次多专注2分钟"

- 把"注意力差"重构为"好奇心强"

- 用"我们来找找办法"替代"你怎么老是这样"

培养注意力是静待花开的过程,当我们用科学的眼光理解孩子,用系统的策略支持成长,那些看似恼人的"走神时刻",终将转化为思维绽放的闪光点,每个能专注玩耍的孩子,都蕴藏着专注学习的无限可能,关键在于我们是否懂得唤醒这种力量。